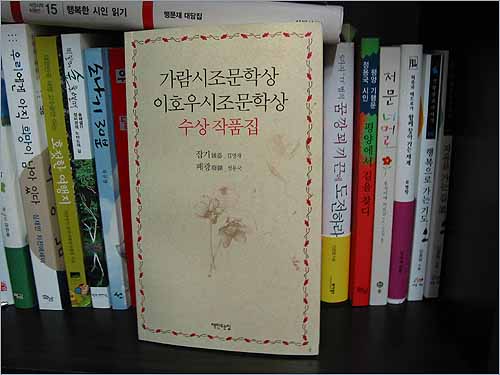

▲김영재, 정용국 2인시집김영재 시인과 정용국 시인이 2인 시집 <가람시조문학상 이호우시조문학상 수상작품집>(책 만드는 집)을 묶어냈다

ⓒ 이종찬

"사발이 되려거든 막사발쯤 되어라 // 청자도 백자도 아닌 이도다완 막사발 // 일본국 국보로 앉아 고려 숨결 증언하는 // 백성의 밥그릇이었다가..." -김영재, '잡기' 몇 토막

"혼이 빠져 나간 자리 // 녹슨 금강경 몇 줄 // 공양도 마다한 채 / 긴 안거에 들어 있다 // 순순히 / 소신한 몸을 / 애물처럼 붙안고" -정용국, '폐광' 몇 토막

위 시는 올해 제29회 가람시조문학상 본상을 받은 김영재 시인의 '잡기'와 올해부터 가람시조문학상에 새롭게 만든 신인상을 받은 정용국 시인의 '폐광'이다. 지난 5월 중순에 나란히 상을 받은 이 두 시인이 인연을 맺은 것은 이번뿐이 아니다. 지난 2006년 제16회 이호우시조문학상에서도 김영재 시인이 본상을, 정용국 시인이 신인상을 나란히 받았다.

이들 시인은 이러한 두 차례 인연으로 나이 10여년, 문단 경력 25여년이란 제법 벌어진 틈을 순식간에 메우며 지난 5월 허리춤께 <가람시조문학상 이호우시조문학상 수상작품집>이란 2인 시집을 펴냈다. 그렇다고 이들 시인이 꾸리는 시세계가 쌍둥이라는 말은 아니다. 김영재 시인은 실험성 짙은 고전으로, 정용국 시인은 사회성 짙은 서정으로 나아가고 있다.

보통 2인 시집이란 같은 생각으로 같은 길을 함께 걸어가는 동료 문인들이 어느 순간 뜻을 하나로 모아 펴낸다. 이들 시인도 시조란 울타리 안에 있는 흙마당에 앉아 시란 집을 제 나름대로 단단히 짓고 있는 것 같다. 하지만 기둥과 서까래, 지붕은 비슷하나 서로 다른 색깔을 칠하고 있다. 제각각 개성이 또렷하다는 그 말이다.

새벽에 길을 나선 사람, 그 뒤를 따라 나선 사람

"때로는 막걸리 사발 주고받다가 목소리도 높아지지만 '백성의 밥그릇'과 '녹슨 금강경 몇 줄'을 더듬으며 울컥 눈시울 붉힐 줄도 알지요... 어찌 된 인연인지 이호우시조문학상(제16회)과 가람시조문학상(제29회) 본상과 신인상을 함께 받게 되어 좀 머쓱하지만 아름다운 만남이라 생각하여 시집을 묶게 되었습니다" -'시인의 말' 몇 토막

김영재 시인과 정용국 시인이 2인 시집 <가람시조문학상 이호우시조문학상 수상작품집>(책 만드는 집)을 묶어냈다. 서로 30여 편씩 묶은 이번 시집은 정형 율격이란 틀 속에 갇혀 있는 것으로 보이는 '시조'가 지닌 울타리를 훌쩍 뛰어넘는다. 고전과 현대, 전통과 현실을 오래 묵이고 발효시켜 새로운 시조로 거듭나고 있다는 것이다.

김영재가 쓴 탁족설법, 으악으악, 손으로 보는 식물원, 눈 내리는 집, 닭백숙에 술 한잔, 참 맑은 어둠, 갈대, 소금 창고, 오지에서 온 손님, 어머니 등 31편과 정용국이 쓴 먹, 추사의 바다, 슬픈 이마, 마현에서 온 편지, 어금니, 도깨비바늘, 왜 발걸음 더 무거운지, 서애의 헛기침, 늙은 동백이 나에게 등 30편이 그것.

김영재, 정용국 시인은 '시인의 말'에서 "새벽에 먼저 길을 나선 사람이 있었습니다. 그리고 또 한 사람 그 뒤를 따라나섰습니다"라고 말한다. 여기서 새벽에 길을 나선 사람은 김영재이기도 하고, 옛 시조시인들이기도 하다. 그 뒤를 따라 나선 사람 또한 김영재이기도 하고 정용국이기도 하다.

"한 생애 거친 달빛"마저 "만 조각 넝마"로 보이는 세상

▲김영재 시인김영재 시인이 바라보는 이 세상은 "볼품없는 돌부처님 서 있어도 삐딱하고, / 보란 듯이 누워 있는 어떤 놈은 목이 댕강 날아"가버린 세상, "목이 타 // 붉게 자지러져 // 숨이, 탁!"(단풍) 끊기는 세상이다

ⓒ 이종찬

내 마음 깊은 곳에

소금 창고 한 칸 짓고 싶다

비좁고 허름하지만

왕소금으로 가득 찬

그 창고

문을 밀치면

큰 바다가 세상을 뒤덮는-53쪽, '소금 창고' 모두

김영재 시인이 바라보는 이 세상은 "볼품없는 돌부처님 서 있어도 삐딱하고, / 보란 듯이 누워 있는 어떤 놈은 목이 댕강 날아"가버린 세상, "목이 타 // 붉게 자지러져 // 숨이, 탁!"(단풍) 끊기는 세상이다. 그 세상에서 살아가는 시인은 "너 대신 흔들리기 위해 거친 땅에 뿌릴 박는"(갈대)다.

"꺾이고 흔들리는" 이 세상에 "더 젖기 위해 늪으로" 가는 시인은 소금 창고를 하나 짓고 싶다. 그 창고에 왕소금을 가득 찬 큰 바다를 가둬 두었다가 문을 밀치기만 하면 마구 꺾이고 흔들리는 이 세상을 뒤덮게 하고 싶다. 북한산을 다리를 절며 오르다 흘리는 "땀 냄새는 쿠데타"(아름다운 땀 냄새)처럼 쿠데타를 일으키고 싶을 정도로 이 세상이 거칠다.

"뱃사람의 장화에선 낯선 바람 죽어 나오고 // 누군가 켜다 둔 어둠도 남아 나오고 // 아낙의 화냥기 울음 밤을 질러"(밤 항구에서) 우는 이 세상을 바라보는 시인에게 있어서 절벽조차도 "사정없이 후려치는 / 바람에게 뺨 맞고 / 쓰러져 기댈 수 있는"(절벽) 막막한 보금자리다. 오죽했으면 "한 생애 거친 달빛"마저 "만 조각 넝마"로 보였겠는가.

시인의 이러한 세상 바라보기는 어디서 비롯되었을까. 아마도 어릴 때 "민둥산 억새밭에 으악으악 으악새 울면 // 내 청춘도 한때는 줄기러기 멤버"(으악으악)처럼 으악거렸기 때문인지도 모른다. "까르륵 눈물 나도록 사무침에 배곯았던" 시간들이 줄곧 시인 삶에 족쇄를 단단하게 채우고 있기 때문인지도 모르겠다.

"소백산 싸락눈은 / 사선으로 퍼붓"(비틀대며 소백산을 내려와서)는 것이나, "눈을 떠도 세상이 안 보이는 눈 오는 날"(손으로 보는 식물원), "가족 없이 병든 방에 / 겨울 가고 / 봄이 왔다"(독거노인), "벗을 것, 다 벗어던지고 바람 앞에 알몸"(용문사 은행나무), "차창에 / 음각으로 박힌 치사량의 내 얼굴"(겨울 태백행) 등에서 시인과 맞닥뜨린 세상이 얼마나 혹했는가가 잘 드러난다.

파도에 멱살 잡힌 밤이 고단해도 달았다

▲정용국 시인정용국 시인은 마빡을 들이밀고 이 세상과 맞서 싸운다

ⓒ 이종찬

그대 몸에

듬뿍 묻어

한 획으로 남고 싶다

사지의 벌판 위를

거침없이 내닫다가

일순에

천지를 가르는

대자보가 되고 싶다-66쪽, '먹' 몇 토막

글쓴이가 정용국 시인을 처음 만난 것은 지난 2007년 9월 <평양에서 길을 찾다>(화남) 출판기념회가 열린 '시인'이란 남도식 주막에서였던 듯싶다. 그때 시인은 예쁜 부인과 함께 자리를 했고, 50여명 남짓 참석한 문학예술인들은 밤늦게까지 즐겁게 술을 마셨다. 그날 시인은 일일이 자리를 찾아다니며 살가운 인사를 나누었고, 그 선한 눈빛이 참 좋았다.

그 뒤부터 시인은 <한국문학평화포럼> 사무국장직을 맡아 모든 행사에 마치 문학예술인 마름처럼 쫓아다니며 뒤치다꺼리를 하기 시작했다. 나이에 비해 문단에 늦게 나왔다는 죄 아닌 죄(?)를 뒤집어 쓴 탓도 조금 있는 것 같았지만 그보다는 시인 스스로 마름 역을 맡았다고 보는 게 맞을 것 같다. "파도에 / 멱살 잡힌 밤이 / 고단해도 달았"(파도는 밤새 내 멱살을 잡고)던 것처럼 그렇게.

정용국 시인은 마빡을 들이밀고 이 세상과 맞서 싸운다. "가슴에 고약을 붙이고 / 진을 빼는 청춘"(두꺼비집에게) 앞에서도 "힘겨운 과부하도 / 진저리로 버텨내며 / 수많은 산을 쌓아 / 머리맡에 남겨두고 / 기어이 제 살을 녹여 / 벼랑길로 향하는" 두꺼비집이 되고 싶다. "당당하게 제 자리를 지키며 / 약사전 뒤뜰에서 묵언정진 중"(실상사 뒷간에는)인 잡초이고 싶다.

"생각을 짓이긴 채 뛰쳐나간 글씨"가 "욕심을 끌어안고 긴 밤을 앓고 와선 / 오만도 다 내려놓고 / 사리로 앉아 있"(추사의 바다)는 그 사리가 되고 싶다. "독을 품은 말들이 / 가슴을 뚫고 가서 // 착하고 귀한 목숨에 / 종주먹을 대고 있"(중환)는 그런 세상을 시인 한 몸 기꺼이 바쳐 뒤바꾸고 싶다.

시인에게 배인 이러한 살신성인 정신은 이 시집 곳곳에 묻어 있다. "일부러 더운 날 골라 / 엄마 산소 풀 베러"(엄마 그늘 아래) 간다거나, "무엇이든 올려라 / 만나면 꺾어야 할"(어머니 매운 손끝이), "버리고 기다려야 / 쟁쟁히 피어나는"(마현에서 온 편지), "타는 속 감추느라 거칠어진 꽃대궁"(엉겅퀴), "내 몫이라면 한 번쯤 / 숯 검댕이 되어볼까"(섬) 등이 그러하다.

시조란 낫을 들고 현실이란 풀을 베고 있는 시인

"굳은살 옹이를 키운 // 저 산에 큰 절 올린다 // 발바닥 문지르면 // 거친 삶이 잡힌다 // 뚜벅뚜벅 걸었던 상처가 물살 가른다"-29쪽, 김영재 '탁족설법' 몇 토막

"오십 년을 엎드려 못난 놈 시봉하며 // 온갖 고얀 냄새 거친 음식 받아내다 // 삭정이 앙상한 마디에 뿌리까지 삭았다"-86쪽, 정용국 '어금니' 몇 토막

김영재, 정용국 시인이 펴낸 2인 시집 <가람시조문학상 이호우시조문학상 수상작품집>은 우리 고유의 정서와 가락을 주춧돌로 삼고, 우리 앞에 놓여진 고단한 현실을 기둥으로 세워, 민초들 아픈 삶을 서까레 삼아 새롭게 다가오는 희망이란 지붕을 엮고 있다. 시조란 낫을 들고 현실이란 풀을 베고 있는 이들 시인에게 아름다운 세상 하나 오지 않겠는가.

문학평론가 유성호(한양대 교수)는 "다양하고 실험적이면서 또한 고전적 격조를 향해 가는 김영재 시편들과 활달하고 폭이 넓은 내러티브(인과관계로 엮인 실제적·허구적인 이야기)를 내장하면서도 사회성 짙은 서정을 구축해가는 정용국 시편이 한 지붕 아래 단아하게 마련한 집 한 채를 바라보면서 그것을 축하하는 소이가 바로 여기에 있다"고 평했다.

시인 김영재는 전남 승주에서 태어나 1974년 <현대시학>으로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <오지에서 온 손님> <겨울 별사> <화엄동백> <참나무는 내게 숯이 되라 하네> <다시 월산리에서>가 있으며, 시화집 <사랑이 사람에게>, 시조선집 <참 맑은 어둠>을 펴냈다. 중앙시조대상, 한국문협작가상, 이호우시조문학상, 가람시조문학상 받음.

시인 정용국은 경기 양주에서 태어나 2001년 <시조세계>로 작품활동을 시작했다. 시집으로 <내 마음 속 게릴라> <명왕성은 있다>가 있으며, 조선 기행문집 <평양에서 길을 찾다>를 펴냈다. 지금 <한국문학평화포럼> 사무국장을 맡고 있다. 이호우시조문학상 신인상, 가람시조문학상 신인상 받음.

|