죽령 고개에서 죽절문 석주를 볼 때마다 아쉬움 남아

▲보국사지를 떠나 죽령고개에 있는 죽절문 석주 ⓒ 이상기

죽령 옛길 탐사는 죽령 고개 마루에서 시작할 수도 있고 풍기읍 수철리에서 시작할 수도 있다. 죽령 고개에서 출발하면 내리막길이고, 수철리에서 출발하면 오르막길이다. 여름에는 덥고 땀이 많이 나기 때문에 일반적으로 죽령 고개에서 내려가는 길을 택한다.

우리는 중앙고속도로 단양 나들목에서 나와 죽령 고개로 향한다. 단양과 풍기를 잇는 5번 국도가 죽령 옛길을 따라 나 있기 때문에 굴곡이 심하다. 요즘에는 이런 길을 찾아보기가 힘들다. 산이 높고 험하면 대부분 터널을 뚫어 길을 내기 때문이다. 저 아래로 중앙고속도로 죽령터널이 지나간다. 우리는 죽령 산신당과 보국사지(輔國寺址) 옆을 지나 해발 689m의 죽령 정상에 선다.

우리 일행은 모두 43명이다. 이제 죽령 고개에서 풍기 쪽 옛길을 따라 걸어 내려갈 예정이다. 나는 먼저 일행을 풍기 쪽에 있는 죽령 휴게소로 안내한다. 그곳에 보국사지에서 가져온 죽절문 석주(竹節紋石柱)가 있기 때문이다. 죽절문 석주란 대나무 마디 문양이 새겨진 돌기둥이다. 이곳을 지날 때마다 이 돌기둥을 보면서 원위치로 돌아가지 못함을 아쉬워한다. 문화재는 제자리에 있을 때 더 가치가 있고 의미가 있기 때문이다. 누구에게 어떻게 하소연을 해야 제자리로 돌아갈 수 있는 건지!

▲죽령옛길 표지판 ⓒ 이상기

43명이나 되는 대 부대가 죽령 옛길 초입에 선다. 이곳에서는 남쪽 산위로 백두대간이 이어지고 동쪽 수철리 쪽으로 죽령 옛길이 이어진다. 백두대간은 죽령에서 잠깐 내려앉았다가 남쪽 도솔봉(1315m)으로 이어지고, 죽령옛길은 동쪽 2.5㎞ 아래 희방사역으로 이어진다. 이 길은 그렇게 가파르지 않은 흙길이다.

그래서인지 70이 넘은 어르신들도 자신만만하게 내려간다. 또 올해는 비가 많이 와 흙이 부드럽고 숲이 습기를 머금어 걷기가 좋다. 숲에서 서늘한 기운이 쏟아져 나와 기분까지 좋다. 피톤치드가 숲 속에 가득함을 느낀다. 요즘은 또한 칡꽃이 피어 그 향기마저 느낄 수 있다. 칡꽃은 색깔과 모양 그리고 향기까지 초여름에 피는 등나무 꽃과 유사하다.

상원사 동종에 젖꼭지 하나 없는 이유?

▲상원사 동종 ⓒ 문화재청

한 5분쯤 내려갔을까? 안내판이 하나 붙어 있다. 내용을 보니 '신종(神鐘)이 보인 이변'이다. 신종이 보인 이변이 무얼까 궁금하다. 자세히 들여다보니 재미있는 스토리텔링이 적혀 있다. 스토리텔링이라면 이야기 만들기 정도로 해석할 수 있다. 또 만들어진 이야기로 해석할 수도 있겠다.

경상도 안동의 역사를 기록한 <영가지(永嘉誌)>에 따르면, 안동의 어느 절에 국내에서 가장 오래되고 아름다운 종이 있었다고 한다. 이 종은 나중에 안동도호부의 남문 누각으로 옮겨져 시각을 알리는 역할을 하게 되었다. 그런데 조선 세조 때 오대산 상원사가 왕실의 원찰이 되어 종을 설치하게 되었다. 나라에서 새로운 종을 만들려면 시간과 비용이 들어 전국에서 가장 좋은 종을 구하도록 명령을 내렸다고 한다.

▲죽령옛길의 숲 ⓒ 이상기

이때 안동 남문의 종이 선택되었다. 그래서 이 종은 죽령을 넘어 오대산 상원사로 옮겨지게 되었다. 1469년(예종 1) 이 종이 죽령을 넘다가 아마 마차에서 미끄러져 떨어진 모양이다. 이때 종의 상단부에 있는 종유가 하나 떨어져 나갔을 것이다. 그러니 누군가 책임을 져야 하고 이 일을 맡은 관리가 난처한 입장에 처하게 되었을 터이다.

이때 재치 있는 사람이 다음과 같은 아이디어를 낸 것 같다. "고개를 넘다가 쉬는데 종이 더 이상 움직이지 않으니 어찌해야 할꼬? 그 이유를 알아본 즉 이 종이 옛 고장 안동을 떠나기 싫어서인 모양이다. 그렇다면 종의 젖꼭지를 하나 떼어 안동으로 보내도록 하지. 그리하니 종이 움직이기 시작하더라"는 것이다. 참 그럴 듯한 생각이다. 상원사 종을 보면 36개 종의 젖꼭지 중 하나가 부족하다고 한다. 다음에 상원사에 가면 정말인지 꼭 한번 확인해봐야겠다.

주막거리에서 느끼는 정취

▲한 여름의 주막거리 ⓒ 이상기

다시 한 15분쯤 내려갔을까? 길이 조금 평탄해지고 넓어진다. 이 정도면 가마가 다닐 수 있는 너비는 되어 보인다. 길 왼쪽으로 보니 축대가 쌓여있는 주막거리 터가 있다. 주막거리라면 길가에 있는 음식점과 술집이 있는 곳이다. 그 옛날 길손들이 허기를 채우고 목을 축였을 추억의 장소이다. 지금은 여름인지라 잡초들이 그 터를 온통 감싸고 있다. 축대고 마당이고 온통 풀숲에 숨어 있다.

이곳이 죽령옛길 한가운데쯤 있던 주막거리로 여겨진다. 죽령옛길에선 현재 희방사역 즈음에 있던 무쇠다리 주막거리가 가장 유명하고 다음은 죽령 고개 마루에 있던 고갯마루 주막거리가 유명하다. 이들 주막거리에는 술집, 떡집, 객점, 마방이 제대로 갖춰져 있었을 것으로 추정된다. 이들 다음 가는 주막이 느티정 주막거리로 이들에 비해 규모가 조금 작았다고 한다.

이곳에 있는 주막거리는 규모가 더 작았지만 터의 넓이가 한 사오백 평은 되어 보인다. 선비, 관원, 장사꾼, 나그네들이 오고 가며 무수히 많은 이야기꽃을 피웠을 그 터가 이제는 잡초로 가득하다. 이제 주막에는 사오십년 전 조성된 리기다소나무가 온 터를 뒤덮고 있다. 세월의 흐름을 감당할 수 있는 자연과 인간은 없다. 폐허로 변해가는 옛것에서 느끼는 쓸쓸한 마음을 어떻게 표현해야 할까? 김용호 시인의 시 '주막에서'가 생각난다.

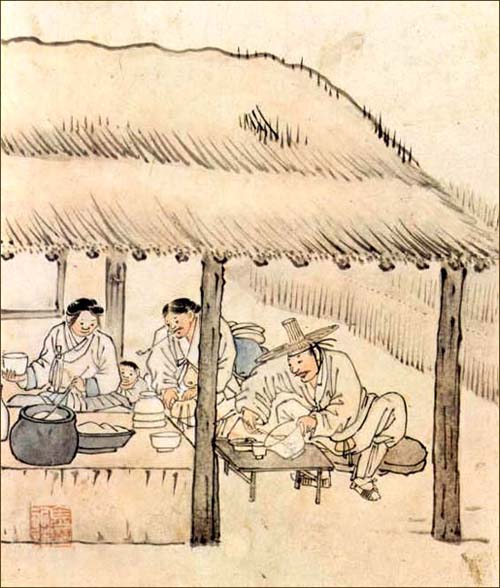

▲김홍도의 주막 ⓒ 이상기

어디든 멀찌감치 통한다는길 옆주막그수없이 입술이 닿은이 빠진 낡은 사발에나도 입술을 댄다.흡사 정처럼 옮아오는막걸리 맛여기 대대로 슬픈 노정이 집산하고알맞은 자리, 저만치위의 있는 송덕비 위로맵고도 쓴 시간이 흘러가고........세월이여!소금보다 짜다는 인생을 안주하여 주막을 나서면,노을 비낀 길은가없이 길고 가늘더라만,내 입술이 닿은 그런 사발에 누가 또한 닿으랴이런 무렵에.등산으로 하면 30분, 답사로 하면 1시간

▲죽령옛길의 장승 ⓒ 이상기

다시 한 10여분을 내려오니 잔운대(棧雲臺)와 촉령대(矗泠臺) 이야기가 쓰여 있다. 여기서 잔운은 구름 닿는 사다리길이라는 뜻이고, 촉령은 우뚝 솟아 시원한 곳이란 뜻이다. 이즈음부터 산길로 접어들기 때문에 그런 이름을 붙인 것 같다. 반대로 이곳 아래로는 좀 더 평평한 길이 펼쳐진다. 그래서인지 길가로 사과나무 밭이 나타난다.

풍기는 인삼이 가장 유명하지만 사과로도 유명하다. 비교적 지대가 높아 상대적으로 기온이 낮고 일교차가 크기 때문이다. 이제는 길옆으로 장승들도 나타난다. 장승에는 소백대장군과 봉천대장군이라는 글귀가 보인다. 소백산을 지키는 장군과 하늘을 우러르는 장군이다. 장승들 조금 아래로는 최근에 세워진 비석이 하나 있다. 가까이 가보니 가선대부를 증직 받은 황도형의 신도비이다. 처음 들어보는 이름이라 대충 훑어보고 발길을 재촉한다.

▲황도형 신도비: 옆으로 사과담는 플라스틱 통이 보인다. ⓒ 이상기

저 아래 중앙고속도로 교각 아래에, 우리를 죽령고개에 내려줬던 버스가 벌써 와 기다리고 있다. 나는 죽령옛길을 한 30분이면 내려올 줄 알았다. 2㎞ 남짓 거리 밖에 되질 않으니. 그런데 버스까지 내려와 시간을 보니 거의 한 시간이 걸렸다. 예상보다 훨씬 많은 시간이 걸린 셈이다.

그 이유는 많은 사람들이 움직이다 보니 기동력이 떨어지기 때문이다. 혼자서 가는 길과 43명이 가는 길은 틀림없이 차이가 난다. 다른 또 하나의 이유는 등산과 답사가 다르기 때문이다. 이번 죽령 옛길 답사는 천천히 숲길도 즐기고 역사도 즐기는 탐사다. 그 때문에 시간이 많이 걸리긴 했지만 산책도 하고 죽령 옛길에 얽힌 이야기도 보면서 즐거운 시간을 보낼 수 있었다. 그 때문인지 몸도 적당하게 풀리고 머리도 맑아지는 것 같다.

신발도 불편하고 화장실도 급하고

▲답사에 참여한 회원들 ⓒ 허범구

차에 타면서 회원들 표정을 보니 다들 밝다. 그래서 나는 모든 분들이 다 만족해하는 줄 알았다. 아 그런데 한두 분이, 죽령옛길 탐사하는 줄 몰라 편한 신발을 신지 않았고 그 때문에 불편했다고 말한다. 그러고 보니 답사 공지 때 그런 내용을 알려주지 않은 것 같다. 또 그 정도는 회원들 스스로 알아 대처할 줄 알았었는데 그러지 못한 아쉬움도 있다.

또 아침 8시에 출발해서 중간에 한 번도 쉬질 않고 10시15분이 되었으니 서너 시간 정도 소변을 참은 사람도 있었던 것이다. 그런 문제는 여성 회원들의 경우 더 심했다. 나는 다음 행선지인 비로사 입구에서 그런 생리적인 현상을 해결하려고 했다. 이곳에서 비로사까지는 30분 정도면 갈 수 있기 때문이다.

▲희방사역에서 바라 본 연화봉 줄기 ⓒ 이상기

그런데 차가 희방사역 앞을 지날 즈음 일부 회원들이 이곳 역에서 잠깐 화장실을 갔으면 좋겠다고 한다. 그래서 차를 세웠더니 많은 회원들이 화장실로 간다. 그런데 화장실이 작아 시간이 많이 걸린다. 나는 희방사역에서 북쪽으로 소백산 연봉을 올려다본다. 저 멀리 천문대가 있는 연화봉이 보인다. 거기서 동쪽으로 있는 비로봉 줄기는 앞산에 가려 보이지 않는다. 희방사역에서 회원들을 기다리며 나는 개별 답사와 단체 답사의 차이점에 대해 많은 것을 생각하게 되었다.