|

천주교 대전교구의 '교구보'인 <대전주보>가 10월 25일자로 '2000호'를 발행하였습니다. 수원교구 등 인접 교구들보다 앞선 1971년 12월 25일 창간호를 발행한 이후 38년의 세월이 흘렀습니다.

창간 당시에는 대전 시내(광역시가 아닌 충청남도 대전시) 6개 본당의 '연합주보' 성격을 띠었다가 차차 '교구보'의 성격을 갖추게 되었고, 오늘날에는 매주 3만 부를 발행하여 교구 115개 본당과 여러 성지와 기관 및 시설들에 보급하고 있습니다.

대전주보는 천주교회의 교구보이면서도, 저 1970년대와 80년대 폭압적인 군사독재정권 시절, 참으로 고귀한 정보유통 공간이었습니다. 언로(言路)가 꽉꽉 막혀 있던 그 암울한 터널 속에서 수많은 사람들에게 부분적으로나마 숨을 쉴 수 있는 공간이 되어 주기도 했습니다.

현재는 은퇴 사제로 계시는 이계창 아우구스티노 신부님에 의해 1976년의 '3·1 명동성당 기도회 사건'의 공판 방청 기록이 처음부터 끝까지 자세히 게재됨으로써 한국 유일의 사료(史料)가 되기도 했습니다.

이런 대전주보가 드디어 2000호를 발행한 것에 대해 남다른 감회를 갖습니다. 크게 감사하는 마음으로 대전주보 2000호 발행을 축하하며, 제가 2000호에 쓴 관련 글과 1982년 5월 16일치(545호) 주보에 최초로 썼던 글을 오늘 여기에 소개합니다.

(요즘은 정권으로부터 오는 규제나 감시보다는, 세상이 '부유(富裕)'해짐에 따라 필연적으로 형성되는 일부 신자들의 경직된 가치관과 수구적인 습성으로부터 오는 시선이 부담스러운 것 같습니다. 그에 따라 시국 문제와 관련해서는 옛날과 전혀 다른 현상을 체감하기도 합니다. 참으로 복통할 일이 많은 요즈음, 그것이 전혀 반영되지 않는 데서 갖게 되는 아쉬움과 일말의 공허함을 실토하지 않을 수 없습니다.)

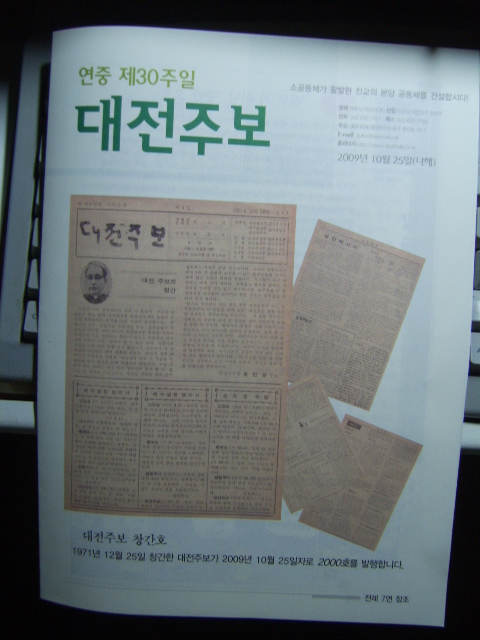

▲천주교 대전교구 '교구보'인 <대전주보>2009년 10월 25일자로 2000호를 발행한 <대전주보>는 2000호 표지에 1971년 12월 25일자로 발행된 창간호의 사진을 올렸다. ⓒ 지요하

<대전주보> 지령 2000호! 크게 감사하는 마음으로!

<대전주보>가 창간되던 시기(1971년 12월 25일)는 내가 베트남 전장에서 살아 돌아와 최전방 대성산 고지에서 폭설과 추위와 싸우던 때였습니다. 그러므로 대전주보는 보지도 듣지도 못했지요. 또 당시에는 대전 시내 6개 본당의 '연합주보' 성격을 띠고 있었고, 온전히 '교구보'의 성격을 갖추는 데는 많은 시일이 소요되어서, 내가 속한 태안 본당에서는 80년대 초부터 대전주보를 볼 수 있었지 않나 싶습니다.

내가 대전주보에 처음 글을 쓴 때는 연초 신춘문예로 등단하여 작가 명색을 지니게 된 1982년 봄입니다. 그해 5월 16일치(제545호)에 최초의 글인 <'공간' 속의 진실을 찾자>라는 글을 썼지요. 5공 초 언로(言路)가 꽉 막혀 있던 시절이어서, 신문 독자들은 활자들만 보고 그대로 믿지 말고, 행간 속의 진실을 찾고 또 볼 줄 알아야 한다는 내용의 글이었지요.

그때부터 나는 5공 시절 동안 꽤 많은 글을 썼습니다. 대부분 일반 매체에 게재되는 것은 불가능한 글들이었습니다. 언론 통제가 극심하던 폭압의 시절, 나는 그 암울함 속에서도 숨을 쉬어야 했습니다. 숨을 쉴 공간이 아무데도 없는데, 단 하나 대전주보가 있었습니다. 대전주보는 부담스러운 내 글들을 과감히 실어주었습니다. 당시 편집 책임을 지신 신부님이 내 글 때문에 고민도 많이 하고 용기도 발휘해야 했다는 말을 한참 뒤에 들었습니다만, 대전주보는 내게 큰 위로가 되어 주었습니다. 당시 내 글을 읽으신 신부님들 중에는 내 이름이 뇌리에 각인되신 분들도 계시게 되었고….

그 후로도 나는 대전주보에 많은 글을 썼습니다. 한때는 고정 칼럼을 맡은 적도 있었고, 또 한때는 두 편의 단편소설을 연재하기도 했습니다. 어쩌면 내가 대전주보에 가장 글을 많이 쓴 신자일지도 모르겠습니다. 또 단편소설을 두 편이나 연재한 것은 전국 모든 교구의 주보들을 통틀어 거의 유일할 것 같고….

모두 하느님의 크신 은총으로 생각합니다. 감사하고 또 감사합니다. 이 시점에서 개인적인 소망 한가지를 가져봅니다. 대전주보에 쓴 글들만을 모아서, 인생의 황혼녘쯤에 책 한 권 엮어 하느님께 봉헌하고 싶은 소망….

<대전주보> 2009년 10월 25일(연중 제30주일) | 제2000호

'공간' 속의 진실을 찾자

지난 사순 시기에 우리 교회는 큰(?) 시련을 겪었고, 그것은 지금에도 상당 부분 지속되고 있다. 굳이 말하자면 부산 미문화원 방화 사건의 주동 인물인 문부식씨 등을 원주 교구 최기식 신부가 숨겨 준 일로 말미암은 것이다.

많은 사람들이 우리 교회를 비방하고 모욕하고 있으며, 또 일부 신자들이 부분적으로나마 마음의 동요를 느끼고 있다.

이런 때일수록 우리는 명철한 눈과 귀를 가져야만 한다. 우리에게 제공되는 정보와 앎의 범위는 지극히 제한적이다. 그 좁은 범위에서 얻어지는 정보와 앎이 전부인 줄로 착각해서는 안 된다. 제한된 범위에서 얻어지는 정보를 바탕으로, 그리고 불완전한 판단으로 교회에 대해서 회의를 품어서는 안 된다.

신부님들과 주교님들은 우리 일반 신자들보다 몇 십 배의 정보와 앎이 제공되는 넓은 공간에서 생각하고 판단하고 그리고 행동하고 있다. 대개의 경우 신자들의 판단은 개인적이지만 사목자들의 판단과 행위는 공적이고 신앙적인 책임을 수반하기도 한다. 그런 사실과 거기에 따르는 냉엄한 진실성의 의미를 간과해서는 안 된다.

자신의 작은 잣대 하나로 세상을 재려고 들지 말자. 또한 매스컴에 보도되는 것들이 전부인 것으로 믿어서는 안 된다. 신문의 활자들이 말하는 사실보다는 낱말과 낱말 사이, 줄과 줄 사이를 유심히 눈여겨보아야 한다. 그 행간 안에 숨어 있는 말들을 찾아내는 것이 훨씬 진실에 접근하는 방법일 수가 있다.

어느 모로는 바람직하지 못한 그런 눈과 지혜가 우리에게는 때때로 필요하다. 이런 경우의 어떤 '불신'이라는 것은 우리 스스로의 잘못이 결코 아니다.

신문 지상의 낱말과 낱말 사이, 줄과 줄 사이의 그 공간은 대단히 넓다. 그 행간을 무시하고 눈에 보이는 활자들만을 믿어버린다면, 우리는 그 순간부터 바보가 되는 줄도 모르고 바보가 되어버리는 불행한 현상이 빚어질 수도 있는 것이다.

요컨대 우리 천주교 신자들만이라도 무릇 어리석음에서 벗어나야 한다. 무지와 어리석음도 하나의 죄악이다. 잘도 속고 이용당했던 저 유신 시대의 '우민(愚民)'은 실로 불행한 것임을 깊이 명심하고 상기하자.

<대전주보> 1982년 5월 16일 | 545호

|