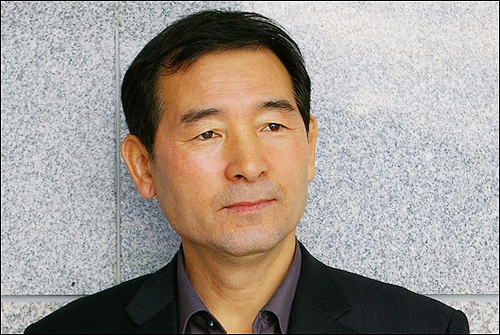

▲시인 안준철시인 안준철. 그가 네 번째 시집 <별에 쏘이다>(삶이 보이는 창)를 펴냈다.

ⓒ 이종찬

처음엔 그저 농으로 해본 소리였다영락없이 벌에 쏘인 자리처럼눈두덩이 벌겋게 부어올라 보는 사람들마다벌에 쏘였느냐고 묻기에벌이 아니라 별에 쏘였다고지리산 연하천에서 하룻밤을 묵었는데 어찌나 별이 곱고 좋던지고개가 아플 정도로 별을 쳐다본 뒤로일이 이렇게 되었노라고-41쪽, '별에 쏘이다' 몇 토막 삶이 시이고, 이 세상살이가 시이고, 시가 삶이고 이 세상살이가 시라고 여기는 아름다운 마음을 가진 시인이 있다. 순천에 있는 고등학교에서 학생들을 가르치고 있는 그는 학생들 생일 때마다 스스로 쓴 시를 생일케익이라 여기며 아이들에게 나눠주곤 한다. 아이들이 곧 시이고 시가 곧 아이들이 되기를 바라는 마음에서다. 그가 시인 안준철이다.

시인 안준철은 '별에 쏘이다'란 시에서 '벌'이 아니라 '별'에게 쏘였다고 말한다. 이는 곧 별이 시이자 곧 시인이고, 시인이 시이자 곧 별이기 때문에 '쏘임'을 통해 서로 마음을 주고받고 있다는 뜻이다. 따라서 시인 눈길이 머무는 곳은 곧 시가 된다. 그는 별에만 쏘이는 것이 아니다. 삼라만상에게도 쏘이고, 시에도 쏘인다.

글쓴이가 '안준철'이란 이름 석 자를 알게 된 것은 <오마이뉴스>를 통해서였다. 그는 2002년 2월부터 지금까지 <오마이뉴스>에 '시와 아이들'이란 이름을 걸고 연재를 하고 있고, 글쓴이는 글이 올라올 때마다 그 어떤 '울림'을 느끼곤 했다. 한 가지 안타까운 것은 글쓴이가 순천(효산고등학교 옆)에 6개월쯤 살 때 그를 한 번도 만나보지 못했다는 것이다.

산은 지워지면서 산이 된다

▲안준철 네 번째 시집 <별에 쏘이다>세 번째 시집 <세상 조촐한 것들이>를 펴낸 지 8년 만에 내는 이 시집은 시인 자신과 교육현장, 캄캄한 이 세상살이에 하얀 분필을 들이댄다

ⓒ 이종찬

"시에게 미안했다. / 8년 남짓 쓴 것이 고작 이거란 말인가? / 나도 모르게 푸념을 늘어놓다가 / 애꿎은 시를 타박한 듯 싶어...... // 욕심도 없이 / 나를 찾아와준 시여, / 미안하고 고맙다." -'시인의 말' 모두

시집을 보내며 첫 장에 '부끄러운 시집으로 인사드립니다. 중이 제 머리를 깎지 못하여 염치불구하고 아름다운 글 훔칠까 합니다'라고 겸손한 인사말을 쓴 시인 안준철. 그가 네 번째 시집 <별에 쏘이다>(삶이 보이는 창)를 펴냈다. 세 번째 시집 <세상 조촐한 것들이>를 펴낸 지 8년 만에 내는 이 시집은 시인 자신과 교육현장, 캄캄한 이 세상살이에 하얀 분필을 들이댄다. 어둔 세상을 하얗게 탈색이라도 시키려는 것처럼.

이 시집에 실린 4부 60편은 맵찬 땡겨울을 이겨내고 봄을 기다리는 버들강아지처럼 하얀 실눈을 뜨고 있다. 지워진 산, 징검다리, 개가 슬퍼 보인다, 모기에게 물리다, 아름다운 폐인, 상추를 솎다가, 아내의 산, 매화꽃 피니 알겠네, 겨우 핀 꽃, 냉이꽃, 호박을 따다가, 쫓기는 햇살이 더 눈부시다, 달리는 사람은 아름답다 등이 그것.

시인 안준철은 "한 해 동안 쓴 시를 불태우고 / 다시 시를 쓰기 시작한다는 / 그래서 한 편의 시도 남아 있지 않다는 / 어느 이름 없는 시인의 / 지워진 시편들이 문득 그리워졌다"라며 "산은 지워지면서 / 산이 되어 가고 있었다 / 어쩌면 지금 산은 / 연기와 안개로 차일을 치고 / 제 안을 조용히 / 들여다보고 있는지도 모르겠다(지워진 산)"고 쓴다.

징검다리 있어도 건널 수 없는 이 세상은 지금 '소통 불능' 중징검다리를 건널 수 없다돌다리 서너 개 물에 잠겨 있어남은 돌들이 멀쩡해도시방 징검다리는 소통 불능 상태다-20쪽, '징검다리' 몇 토막 스스로 지워지면서 참 시인으로 거듭나고 있는 시인 안준철. 그가 바라보는 이 세상은 어떤 모습일까. 나와 너를 이어주는, 이 땅과 저 땅을 이어주는, 이 마음과 저 마음을 이어주는 멀쩡한 징검다리가 있어도 건너지 못하는 세상이다. 빈부 양극화가 그러하고, 시멘트식 경제를 내세우고 있는 이 정부는 국민과 소통 불능 상태이다.

시인 자신은 어떠한가. 시인 안에도 이 세상에 놓인 징검다리를 빼다 박은 또 하나 놓인 징검다리가 있다. 시인 마음속에 놓여 있는 이 징검다리도 "물이 닿지 않아 잘 마른 외로움들 / 그 오랜 수고를 헛되게 하는 / 젖은 돌도 몇 개 박혀" 소통 불능 상태에 놓여 있다. 그렇다면 이 소통 불능은 대체 어디서 비롯된 것일까.

세상에 놓인 징검다리를 건너지 못하는 것은 국민을 무시하고 제멋대로 정책을 밀어붙이고 있는 정부 때문이다. 시인 마음에 놓인 징검다리를 건너지 못하는 것은 시인 자신 때문이다. 시인은 "물이 졸아들어야 돌다리가 드러나듯 / 이제는 나도 졸아들 궁리를 해야겠다"며 "누구에게는 / 가 닿지 않는 것이 사랑"이라고 매듭짓는다.

▲시인 안준철이 시집은 모두 4부에 60편이 맵찬 땡겨울을 이겨내고 봄을 기다리는 버들강아지처럼 하얀 실눈을 뜨고 있다

ⓒ 이종찬

나도 여린 상추처럼 입속에 들어가 죄를 닦고 싶다 비 온 뒤끝이라 그랬는지퍼석한 흙에서 뽑혀 나온 어린 상추의 맑고 연한 잎 속에 미처 소화되지 않은 햇살이 도란도란 숨어 있었다 -45쪽 '상추를 솎다가' 글쓴이가 순천에 있는 인터넷신문 편집국장을 맡아, 안준철 시인이 아이를 가르치고 있는 학교 옆에서 살 때 사무실 가까운 작은 텃밭에 상추를 가꾸었다. 특히 비가 그치고 햇살이 나는 날 잎사귀 큰 상추 속에서 갓 돋아난 여린 잎이 햇살을 물고 반짝거리는 모습이 보석보다 더 아름다웠다. 안준철 시인도 아마 그렇게 느꼈던가 보다.

그는 갓 돋아난 연한 상추잎, '미처 소화되지 않은 햇살'을 물고 있는 상추를 바라보며 "오, 연한 것들! / 요것을 국수에 비벼 먹어 / 밥에 말아 먹어"라며 군침을 꿀꺽 삼킨다. 하지만 아직 다 자라지도 못한 여린 상추를 솎아내 맛나게 먹기에는 "어린 것들에게 너무했다는 생각"이 들어 자꾸만 마음에 걸린다.

상추가 시가 되고 시인이 되는 순간이다. "나도 연한 잎이 되어 / 누군가의 입속에 들어가 / 죄닦음을 하고 싶었다"고 말하는 시인. 시인은 참 아름답고 고운 마음씨를 가졌다. 여린 상추잎을 바라보면서 스스로 여린 상추가 되어버리고 마는 시인이 안준철이다. 그가 삶이 곧 시라고 말하는 까닭도 여기에 있다.

때를 놓쳤다고 주저앉지 말라애호박을 따기 위해서는때를 잘 맞추어야 한다딱 고만할 때 따야식구들 아침 밥상에 오를 수 있다아차, 때를 놓친 호박들도여름 한 철이 지나면 여인네들 엉덩짝처럼 둥글넙적해지고안은 안대로 노랗게 익어이웃집 밥상에까지 오르게 된다 -82쪽, '호박을 따다가'시인 안준철은 아무리 열심히 닦고 땀나게 문질러도 둥글게 변하지 않고, 계속 날카로운 모서리만 생기는 이 세상살이를 둥근 호박에 빗댄다. 호박은 애호박일 때나 늙은 호박일 때나 그 누군가에게 상처를 줄 만큼 날카로운 모가 나지 않고 둥글게 둥글게 매달려 있다. 식구들 아침 밥상에 올릴 호박은 애호박이면 된다.

가끔 애호박 따는 때를 놓쳐도 아무런 걱정이 없다. 왜냐하면 "여인네들 엉덩짝처럼 둥글넙적해지고 / 안은 안대로 노랗게 익"으면 가족뿐만 아니라 이웃끼리도 도란도란 이야기를 나누며 호박죽을 쒀 즐겁게 나눠 먹을 수 있기 때문이다. 시인이 "호박을 따는 일은 그래서 즐겁다"고 말하는 것도 이 때문이다.

시인은 "고만한 때를 잘 맞추기 위해 / 호박잎 사이로 눈을 번득이다가 / 아차, 때를 놓쳐도 / 외려 마음이 더 푸근해"진다고 말한다. "오래 묵은 호박일수록 / 그 맛이 더 멀리까지" 가는 것처럼 우정이나 사랑도 오래 묵어야 더 오래 멀리까지 가기 때문이다. 애호박을 제 때 따지 않아도 되는 것처럼 삶에서 때를 놓쳤다고 주저앉지 말자. 열심히 살면서 오래 기다리다 보면 '늙은 호박'처럼 더 큰 세상을 만날 수 있지 않겠는가.

고공사다리 밑바닥에서도 '저 한 평의 평화'를 읽어내는 시인

▲시인 안준철스스로 지워지면서 참 시인으로 거듭나고 있는 시인 안준철

ⓒ 이종찬

안준철 시는 퐁퐁 솟아나는 샘물처럼 맑고, 안방처럼 훈훈하다. 그가 살아가는 세상은 이리저리 깨져 피를 흘리고 있거나 피멍투성이다. 하지만 그는 그러한 세상을 너른 품으로 껴안아 포근하게 다독인다. 그는 별에 쏘이고, 삼라만상에 쏘이고, 시에 쏘이고, 시인에게 쏘여도 붓거나 피멍조차 들지 않는다. 왜? 그가 큰 사랑으로 바라보는 모든 것이 시이자 시인 자신이므로.

'참깨를 털면서' '아아 광주여, 우리나라의 십자가여'를 쓴 시인 김준태는 "지천명과 이순 사이에 와 있는 안준철 시인은 이제 자신을 들여다보기 시작하는 것 같다"라며 "그는 조금씩 게을러지려는 자신의 의식을 일깨우려고 때로는 시에다 예각을 대기도 한다. 합리주의적 일상에서 비롯돤 관성과 타성에 경고음을 보낸다"고 평했다.

'지리산 시인'으로 불리는 이원규는 "그의 신작시집에는 세상사 두두물물이 마치 처음처럼 실눈을 뜨고 있다"고 말한다. 이원규는 "고공사다리의 밑바닥에서 '저 한 평의 평화'를 읽어내고, 뱃머리 페타이어를 보며 덩달아 '아름다운 폐인이 되고 싶'을 만큼 넉넉하면서도 깊어졌다"라고 썼다.

시인 안준철은 1954년 전주에서 태어나 제자들 생일 때마다 써준 시들을 모아 첫 시집 <너의 이름을 부르는 것만으로>를 펴내며 작품활동을 시작했다. 시집으로 <너의 이름을 부르는 것만으로> <다시, 졸고 있는 아이들에게> <세상 조촐한 것들이>가 있으며, 교육산문집 <아들과 함께하는 인생> <그후 아이들은 어떻게 되었을까>를 펴냈다. 지금 순천효산고등학교에서 아이들을 가르치고 있다.