중학교 1학년부터 자취생활을 했습니다. 월요일 새벽 5시쯤 되면 어머니가 어김없이 깨우시는데 그 소리가 얼마나 듣기 싫었는지 모릅니다. 일찍 일어나는 것 때문이 아니라 일주일 동안 어머니곁을 떠나 살아야 한다는 것이 공부보다 더 싫었고, 무서운 선도부 선배나, 학교에서 가장 무서운 선생님보다 더 싫었습니다.

그런데 유일한 위로가 있었습니다. 바로 용돈 1000원이었습니다. 월요일과 토요일 오가는 차비 100원씩 200원을 빼고 남는 돈 800원은 보고싶은 부모님을 달래는 유일한 안식처였습니다. 학교를 마치고 자취방으로 돌아오면서 사먹는 주전부리는 지금도 그렇게 맛 있을 수가 없습니다. 차비를 뺀 용돈 800원은 그렇게 3년 동안 나를 위로해주었습니다.

고등학교 때는 3000원으로 올랐고, 대학 1학년 때인 1986년에는 직장 다니는 누나가 7만원을 주었고, 군대를 다녀온 후 1990년부터 1992년까지 3년 동안 교회에서 아르바이트를 해서 30만원을 받았습니다. 20년 전 30만원은 적은 돈이 아니었지요, 그것도 혼자서 말입니다. 45년을 살아오는 동안 그 때 3년이 가장 풍성하고, 넉넉한 삶을 살았던 같습니다.

1997년 결혼을 하고 나서 '용돈'은 나의 사전에서 사라졌습니다. 교회에서 생활을 하다보니 차비와 점심값이 필요없습니다. 술과 담배를 하지 않으니 술값과 담배값이 필요없습니다. 교회 사람들만 만나보니 누구 부모님이 돌아가셨다면서 하루밤을 외박하면서 돈을 쓸 필요도 없었습니다. 누가 돌아가셨는지 아내가 먼저 알기 때문입니다. 교회 일 때문에 출장을 가면 출장비가 나오므로 아내가 그것을 알고 있으니 따로 여비를 주지 않아도 되었습니다.

사실 1997년 결혼 당시 생활비로 70만원을 받았는데 아내에게 용돈을 달라고 손을 내밀기도 미안했습니다. 아침에 출근하면서 아내가 주는 용돈을 받아보는 것이 소원이었지만 그런 일은 일어나지 않았습니다. 물론 한 번씩 아내가 몇 만원을 챙겨주지만 한 두번이지 계속 받아 본 일은 없습니다.

그런데 큰 아이가 초등학교에 들어가자 아내는 아이들 용돈을 챙기기 시작했습니다. 일주일에 1000원이었습니다. 아내가 아이들 용돈을 일주일에 1000원으로 정한 이유가 있습니다. 큰 아이는 그러지 않았지만 막둥이는 교회 선교원만 다녀오면 집 옆 가게에 가서 군것질을 했기 때문입니다.

"엄마 과자 사 먹고 싶어요."

"과자. 어제도 사 먹었잖아. 만날 사 먹으면 어떻게 해.""오늘만 사 먹으면 안 돼요.""나중에 형하고, 누나 오면 엄마가 사줄게."아내는 막둥이를 겨우 달래고 큰 아이와 둘째 아이가 올 때까지 기다렸다가 과자를 사주었습니다. 요즘 과자값을 다 알듯이 500원짜리가 없습니다. 1000원입니다. 결국 3000원이 하루 과자값으로 날아갔습니다. 아내는 고민끝에 용돈을 주기로 했습니다. 토요일마다 1000원씩 주기로 했는데 용돈으로 과자를 사 먹든지, 아니면 사고 싶은 것을 사라고 했습니다.

아이들은 엄마가 과자를 사 주는 것보다 자기들 용돈을 타는 것이 좋았는지 토요일을 기다렸습니다. 형과 누나는 용돈을 모아 저금을 하기도 했지만 막둥이는 용돈을 받는 즉시 가게로 달려갔습니다. 1000원은 한 순간입니다.

"막둥이 너 계속 이럴래? 그러면 용돈 안 준다. 하루만에 다 사 먹으면 나중에 형과 누나가 과자 사 먹을 때는 어떻게 할래?""과자가 먹고 싶은데 어떻게 해요?""그리고 용돈은 과자 사 먹으라고 주는 것이 아니야. 한 두 푼씩 모아서 나중에는 통장도 만들어야지.""통장이 무엇인데요?""통장. 그런 것이 있어."그런데 아내는 아이들 용돈을 챙겨주었지만 나에게는 용돈을 주지 않았습니다. 불만은 많았지만 마땅히 쓸 곳도 없었습니다. 앞에서도 말했지만 어디 돈이 들어갈 곳이 없었습니다. 문제는 나에게 용돈이 없다는 것이 아니라 다른 곳에서 터졌습니다. 아내가 정말 아이들 통장을 만들어주었기 때문입니다. 용돈만 받으면 가게로 뛰어갔던 막둥이도 1만원이 모이면 통장에 넣었습니다. 형과 누나가 과자를 안 사먹고 통장에 돈을 넣으니 막둥이도 생각이 달라졌기 때문입니다.

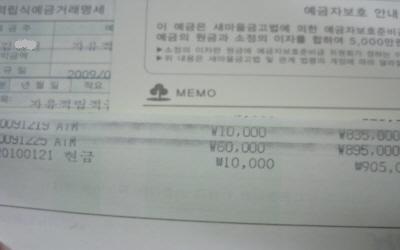

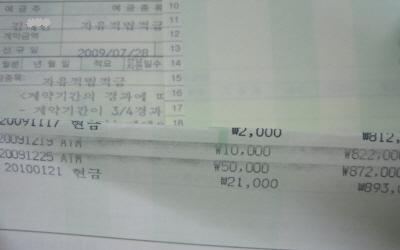

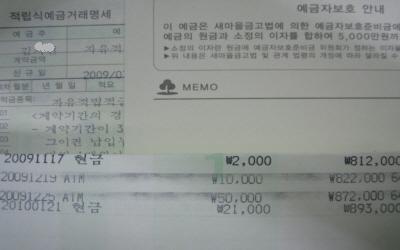

설과 추석에 할머니와 친척들에게 받은 세뱃돈과 용돈이나 손님들이 주는 것을 다른 곳에 쓰지 않고 통장에 적금을 했습니다. 일주일에 2000원, 설날과 추석, 한 번씩 오는 손님들이 주는 것을 모았는데 맏이는 90만 5천원, 둘째와 막둥이는 89만 3천원을 모았습니다. 해마다 통장을 새롭게 만들었는데 모으고 모은 것이 정말 티끌 모아 태산이었습니다.

▲큰 아이 통장에는 905,000원 ⓒ 김동수

▲둘째 딸 아이 통장에 들어있는 893,000원 ⓒ 김동수

▲막둥이 통장에 들어 있는 893,000원 ⓒ 김동수

어떤 때는 2000원 또는 1만원씩 설날과 추석 때는 5만원을 넘을 때도 있었습니다. 티끌 모아 태산을 이룬 아이들 통장을 보고 막둥이에게 말했습니다.

"막둥아 벌써 89만원을 모았네, 아빠는 한 푼도 없는데.""아빠는 용돈 안 모으고 무엇했어요.""아빠는 용돈이 없잖아.""엄마한테 용돈 안 받아요?"

"응 없어. 엄마가 안 주시는데 아빠가 어떻게해.""아빠, 그럼 내가 용돈 많이 모아서 아빠에게 용돈 줄게요.""막둥이 너 아빠 차 사준다고 했잖아.""차도 사 드리고, 용돈도 줄게요.""그래 우리 막둥이가 용돈 많이 주면 좋겠다. 허허"올해 열 살인 막둥이가 언제 자라 용돈을 줄지 모르겠지만 막둥이 말을 듣고 마음이 뭉클해졌습니다. 20년 전에는 혼자서 매월 30만원을 썼지만 20년이 지난 오늘은 막둥이에게 '나중에 커서 용돈을 드리겠으니 걱정을 하지 말라'는 말을 듣는 아빠가 되었습니다. 물론 아내가 용돈은 주지 않지만 넉넉하게 살아가고 있습니다. 넉넉하게 살아가는 비법(?) 무엇인지 말할 수 없습니다.

덧붙이는 글 | '내 용돈을 돌려주세요' 응모