|

오랜만에 전시회를 보고 왔습니다. 그다지 아는 것이 없기에 자주 다니려 하지만 생각처럼 쉽지 않네요.

2월 5일, 늦은 오후에 들른 제주시 문예회관 제2전시실에서는 제주 작가인 현미경의 '바느질이야기'라는 이름의 개인 작품전이 열리고 있었습니다. 물론 미리 정보를 얻고 들른 것입니다만, 퍽 인상적인 전시였습니다. 그 개인적인 감상을 적어 봅니다.

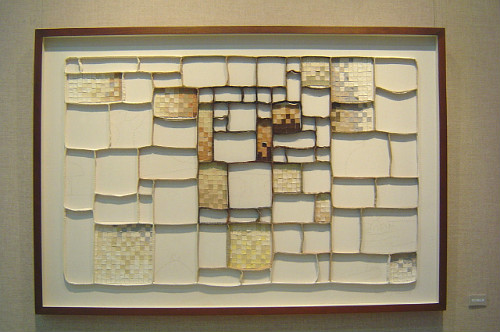

▲돌담-풍경직선이면서도 부드러운 작품이다 ⓒ 현미경

처음 보면 마치 방이 많은 어느 부자집을 위에서 본 평면도 같습니다. 게다가 방 몇 개는

목욕탕 타일 같은 네모난 조각들을 또 다닥다닥 붙여 놓았네요. 몬드리안이던가요? 그 화가의 구성적인 면분할을 연상하게도 되는데요. 사진이 흐릿하고 작아서 안 보이지만 밑바닥엔 제주의 오름같은 선들이 그어져 있습니다.

이쯤되면 저는 밭과 밭을 연결한 돌담으로 받아들입니다. 타일로 생각했던 것들도 차곡차곡 쌓인 돌들로 보이네요. 자연 속에서 피어나는 사람의 '인공물'들만이 조화로울 거라고 말하는 듯합니다. 이 돌담으로 보이는 네모난 것들은 잘 보면 여름날 늘어진 전깃줄처럼 부드럽게 휘어져 있습니다. 물방울을 매단 거미줄 같다는 생각도 드는데요. 직선인 듯 하지만 곡선이기도 한 감미로운 향기가 바탕인 하얀 색과 잘 어우러져 풍겨나옵니다.

▲돌담 2색다른 느낌을 전하는 돌담들 ⓒ 현미경

'퀼트'라고 하네요. 저는 그게 뭔지 정확히 모르겠습니다. 다만 '바느질 이야기'라니까 '바느질로 작품을 만들었구나'라고 알고 있습니다. 그러니 이 작품도 한 땀 한 땀 바느질로 만들었다는 이야기네요. 이 작품은 앞서 본 것에 견주면 실제 돌담과 가깝게 만들어졌습니다. 제가 워낙 돌담을 좋아하긴 하는데, 이렇게 빛깔을 변주하여 내놓을 수 있다고는 생각도 못했습니다.

절반 못 미치는 짙은 부분에 먼저 눈이 갔다가 위에 걸쳐지는 연한 부분들에 이르면 이 돌담이 담이 아니라 바다에 깔린 돌들을 내려보는 듯한 착각을 일으킵니다. 그래서 사실 같기도 하고 아닌 것 같기도 한 '안갯속 풍경'입니다. 물론 개인적인 이야기이지요. 저마다 다른 감상이 있으니까요.

▲제주의 꿈행복한 느낌을 전해 받는 작품. ⓒ 현미경

사진이 영 불성실하게 찍혔네요. 제가 이 작가라면 이 작품을 먼저 내세울 법한데 말이지요. 동심원을 바깥 선을 따라 나열하여 박스를 만들었습니다. 장식성과 정리된 느낌을 줍니다.

커다란 나무는 잿빛 돌담이 있고, 정낭을 걸어두는 정주석도 보이네요. 파도가 치는 바다가 있는 것까지 보면 마을나무, 곧 '팽나무'라는 인상을 받습니다. 팽나무가 아닐지도 모르지요. 아니면 또 어떻습니까.

푸르고, 노랗고, 붉고, 하얀 꽃을 틔운 나무는 눈을 흩뿌리듯 제 꽃을 떨어뜨리고 있습니다. 소복이 내려앉을 것 같은 눈-꽃은 따스한 정경을 낳습니다. 그것이 '제주의 꿈'이란 제목으로 완결되었네요.

▲제주의 꿈 (부분)풍부한 질감과 조화로운 색감을 감상할 수 있다. ⓒ 현미경

가까이 보면 바탕 천의 결과 나무의 결, 꽃의 결이 다 다릅니다. 이런 풍부한 질감 위에

다양한 색들이지만 우리 전통 염색에서 보는 은은하고도 영롱한 빛깔의 꽃들이 도드라져 나와 아름다운 작품을 이룹니다.

이 밖에도 제주의 정겨운 이름인 동자석, 팽나무, 조랑말을 소재로 한 작품과 비구상에 해당할 작품들로 꽉찬 전시가 되고 있습니다.

아쉬운 것은 제가 너무 늦게 찾아간 나머지, 전시회가 2월 6일이면 끝난다는 겁니다. 여건이 되시는 분은 꼭 찾아가보셔야 하겠습니다.

▲전시실 풍경처음 들어서면 비교적 큰 작품이, 안쪽으로 들어서면 소품들이 전시되고 있다. ⓒ 이광진

|