(1) 새해맞이1992년 여름에 처음 헌책방에 눈을 뜬 뒤로, 한가위와 설날을 맞이할 때에는 으레 헌책방마실을 했습니다. 아침에는 차례를 올립니다. 낮까지는 치우고 쓸고 닦으며 살붙이들하고 어울리다가 한 집 두 집 돌아가고 어머니와 아버지가 자리에 드러누워 비로소 고단함을 풀 때에, 저는 빈 가방을 챙겨들고 헌책방에 전화를 넣습니다. 그러고는 명절 낮나절부터 느즈막하게 문을 여는 몇 군데 헌책방으로 어기적어기적 찾아갑니다. 이렇게 명절맞이 하기를 1993년부터이니 저한테 새해맞이와 새해인사는 헌책방마실입니다.

이 흐름은 지난 2007년 한가위부터 끊겼는데, 끊기기는 했어도 한가위와 설을 맞이하고 며칠 지나지 않아, 또는 명절을 맞이하기 앞서 단골 헌책방으로 찾아가서 제 깜냥껏 명절맞이 선물을 드립니다. 저한테는 아버지 어머니 못지않게 헌책방 일꾼이 고맙고 반가운 님이기 때문입니다. 또는, 명절날 옛 어른한테 차례상을 올리듯, 저한테는 헌책방이라고 하는 책쉼터 앞에서 고개를 숙이며 '지난 한 해 좋은 책을 베풀어 주어 고맙습니다. 올 한 해에도 좋은 책을 베풀어 주소서.' 하고 비손을 하고 싶은 마음이기 때문입니다.

새해를 맞이하고 찾아온 첫 주 화요일, 서울에 일이 있어 전철을 타고 갑니다. 큰눈이 내린 탓에 아침저녁 출퇴근 때가 아니고는 전철이 거의 다니지 않습니다. 동인천역에 표를 끊고 들어가서 기다리는데, 전철은 들어올 생각이 없이 안내방송만 되풀이됩니다. 서울 쪽에서 인천으로 돌아오는 전철은 드문드문 보이지만, 인천에서 서울로 떠나는 전철은 소식이 없습니다. 삼십 분이 넘게 기다린 끝에 느릿느릿 가는 전철을 탑니다. 그나마 용산까지 빨리 달리는 전철은 아예 안 다닌답니다. 큰눈 탓에 어쩔 수 없다지만, 출근길에 서울로 가고 퇴근길에 인천으로 오는 전철에만 마음을 쓰면 어떡하지요? 꽤나 많은 사람들이 추위에 벌벌 떨다가 전철에 타는데, 주안역에 닿기 앞서 꽉꽉 들어찹니다. 전철에 타는 사람마다 입이 뾰로퉁하고 투덜거리는 소리가 곳곳에서 들립니다.

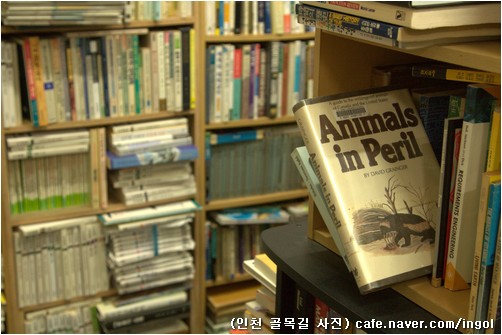

▲우리 스스로 우리 마음을 살찌우는 좋은 책을 만날 수 있으면 좋겠습니다. ⓒ 최종규

아이를 낳아 키운 뒤로 잠을 제대로 잔 적이 없어 잠깐 눈을 붙인 다음 책을 폅니다. 미어터지는 전철에서 마음을 달래고 다스리는 길은 저로서는 책읽기 하나뿐입니다. 밀리든 밟히든 치이든 눌리든 찌푸려지는 이맛살을 반반하게 펴면서 책 하나에 눈길을 처박으면서 '착하게 살자' 같은 말마디를 속으로 욉니다. 옆사람이 나를 밀어젖힌다고 나 또한 내 옆사람을 밀치지는 말자고 다짐합니다. 누군가 발을 밟고도 아랑곳 안 한다 하여 나 또한 내 뒷사람 발을 모르는 척 밟지 말자고 다짐합니다.

서울에서 볼일을 마치고 사진관에 들러 필름을 찾습니다. 종로3가에서 전철을 타고 시청역에서 2호선으로 갈아탑니다. 서울은 전철이 땅밑에서 다니니 큰눈이 내리건 말건 걱정없이 잘 다닙니다. 살짝 부럽습니다. 그렇지만 서울 전철은 햇살을 느낄 수 없으니 재미없습니다.

신촌역에서 내려 곧바로 헌책방으로 찾아갑니다. 얼어붙은 길을 천천히 거닙니다. 노고산동 한켠에서 어느덧 열한 해째 헌책방살림을 꾸리고 있는 <숨어있는 책> 앞에 닿습니다. 헌책방 <숨어있는 책> 맞은편에 새롭게 올라선 높직한 빌라는 아주 우람합니다. 골목동네 한복판에 참으로 높게 올라선 빌라입니다. 7층인가 8층인가 ……. 이웃집 해를 가리는 우뚝한 빌라. 이 빌라가 들어서기 앞서까지는 집 앞에 꽃그릇을 잔뜩 마련해 놓고 돌보던 할머니가 살고 있었는데. 할머니는 당신 아이들이 '꾀죄죄한 기와집 얼른 허물고 빌라를 올려세워야 돈이 된다'고 읊던 이야기를 들으면서도 오래오래 버티었지만, 끝내 이 이야기를 이기지 못하고 기와집을 허물고 빌라를 올리도록 했습니다. 할머니는 아침저녁으로 꽃그릇 꽃들한테 물 주고 가꾸며 골목길 비질하는 재미로 사셨는데, 아파트로 옮겨 가신 뒤로는 무슨 재미로 하루하루 삶을 꾸리실는지 궁금합니다.

▲신촌(노고산동) 골목 한켠에 깃들어 있는 헌책방입니다. ⓒ 최종규

▲헌책방 앞에는 기와집이 있었으나, 이 기와집은 헐리고 아주 높은 빌라가 우람하게 들어섰습니다. ⓒ 최종규

(2) 사진으로 보여주는 책들언손을 호호 녹이며 헌책방 문을 열고 들어갑니다. 가방은 문간에 내려놓고 책방 사장님한테 인사를 한 다음 난로 앞에서 손을 녹입니다. 추운 겨울이라 집에서 지내는 분이 있을 테고, 추운 겨울이니 바깥으로 안 돌아다니는 분이 있겠지요. 그래도 이 추위에 온몸 꽁꽁 얼어 가면서 책방마실을 하는 분이 어김없이 있습니다. 더운 날에는 더운 대로 땀을 흘리며 책을 살피고, 추운 날에는 추운 대로 손을 비비며 책장을 넘깁니다. 더위를 잊도록 하고 추위를 모르도록 하는 책읽기라고 해야 할까요. 누구나 마음이 흠뻑 젖도록 할 만한 일이 있을 때에는 시간 흐르는 줄 모를 뿐 아니라 덥거나 추운 줄을 모릅니다. 좋아하는 일을 하는 동안에는 둘레 흐름을 까맣게 잊곤 합니다.

▲인문책 전문 헌책방으로 열 돌을 넘기고 열한 돌을 맞이하는 <숨어있는 책> 앞길에 고운 빛이 펼쳐지리라 믿습니다. ⓒ 최종규

한 해 두 해 새로운 해를 맞이할 때마다 헌책방을 다리품 팔아 찾아오는 분들은 조금씩 줄어들고 있지 않느냐 싶습니다. 예나 이제나 즐겁게 책방마실을 하는 분은 퍽 많습니다만, 새롭게 책방마실을 즐기는 분 숫자는 좀처럼 늘지 않습니다. 추위를 잊는 책읽기와 더위를 모르는 책읽기를 몸소 맛보려고 하는 분이 새로 늘지 않는 듯합니다. 이를테면, 해마다 고등학교를 마치고 대학생이 되는 아이들이 수십 만에 이른다지만 이 가운데 헌책방 나들이 참맛이든 동네책방 나들이 참멋을 옳게 살피면서 껴안는 숫자는 몹시 적습니다. 아무래도 초중고등학교를 거치며 학과 공부와 시험 공부에만 매이다 보니 스스로 책방마실을 하는 맛을 잊거나 잃거나 처음부터 못 들인 탓이라 하겠지요. 학교에서 영어 공부를 하며 영어사전은 늘 챙기도록 하고 있습니다만, 국어 공부를 하며 국어사전 또한 늘 챙기도록 하지는 않거든요. 저는 고등학교를 다니는 동안 국어사전과 영어사전과 독일말사전 세 가지를 늘 가방에 넣고 다녔습니다. 대학교에 몸담았을 때에도 국어사전, 영어사전, 네덜란드말사전(네-네 사전과 네-영 사전 두 가지), 일본말사전, 스페인말사전, 독일말사전을 가방에 챙겨들고 다녔습니다. 사전만 넣어도 가방은 무거웠고, 외려 고등학생 때보다 대학생 때 가방이 훨씬 무거웠습니다. 나중에는 하도 무겁다고 느껴 사물함을 얻어 써 보기는 했는데, 사물함을 쓰니 그때그때 쉬는 참에 공부를 하기에 번거로워서 무거워도 그냥 들고 다니기로 했습니다. 퍽 바보스러운 짓을 하며 공부를 했다고 할 텐데, 저로서는 바보스럽게 공부를 해야 비로소 마음이 가볍습니다. 글 한 줄을 쓰더라도 내가 쓰는 글에 담기는 낱말을 모조리 국어사전에서 찾아보아야 개운하고, 한 번 찾아보고 끝이 아니라 열 번 백 번 천 번 거듭 찾아보고 뜻풀이를 읽으며 머리에 새깁니다. 늘 곁에 놓고 새삼스레 다시 펼치라고 있는 사전이니까요.

이리하여 책을 찾아서 읽는다 할 때에도 빌려서 읽지 못합니다. 책을 읽는 틈틈이 떠오르는 느낌이라든지 이 대목에서 나는 어떻게 생각한다고 하는 느낌을 곧바로 적바림해야 하는데, 빌려서 읽으면 책 한귀퉁이에 제 느낌을 끄적일 수 없습니다. 학교 도서관에서 선 채로 읽던 책은 반드시 새책방에서건 헌책방에서건 찾아내어 내 책으로 하나 마련해 놓고, 이 책을 꾸준히 다시 들추고 펼치면서 내가 제대로 알고 있는가를 돌아보았습니다. 고지식하다면 고지식하고 어리석다면 어리석습니다. 다만, 남들은 어떻게 공부하든 말든 나는 나대로 빈틈이나 아쉬움이 없이 살피면서 배우자고 다짐합니다. 더구나 고등학생 때부터 읽은 리영희 님 책에서 '글 한 줄을 쓰고자 책 다섯 권을 읽는다'는 당신 다짐말을 되새겼기에, 나보다 앞서 길을 걸었던 훌륭한 이들이 다섯 권을 읽는다 하면, 나는 이러한 이슬떨이와 견주어 한참 모자란데, 쥐대기밖에 안 되는 나로서는 글 한 줄을 쓸 때에 책 다섯 권이 아니라 쉰 권을 읽어도 모자라지 않겠느냐 생각했습니다.

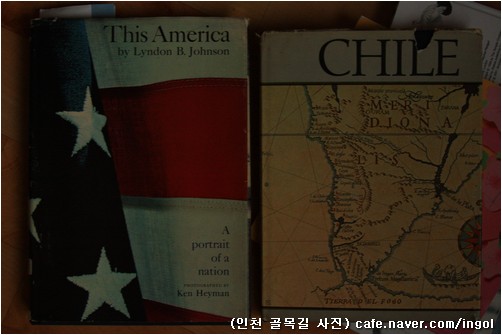

▲미국 이야기 사진책과 칠레 이야기 사진책. ⓒ 최종규

사진책 <Ken Heyman-This American by Lindon B.Johnson>(a Ridge Press Book,1966)을 집어듭니다. 미국 사진은 썩 좋아하지 않으나, 내가 좋아하지 않더라도 배워야 할 대목은 배우고, 내 눈길로 들여다볼 때에 아쉽다고 느끼는 대목은 나 또한 똑같이 잘못을 되풀이하지 않도록 가다듬자고 생각하며 집어듭니다. 사진 배우는 분들이 으레 미국으로 사진을 배우러 많이 다녀오는데, 미국 대학교에서 영어로 사진 이론을 차근차근 듣고 익혀도 좋은 일일 터이나, 미국에서 손꼽히는 사진쟁이부터 그리 손 안 꼽히는 사진쟁이들 작품을 책으로 하나하나 만나는 동안에도 얼마든지 '미국 유학'이 되지 않을까 하고 헤아리곤 합니다. 누군들 돈이 철철 넘쳐 미국으로 사진 공부길을 떠나겠습니까만, 비행기삯만 마련하여 맨몸으로 부딪히면서 미국에서 사진을 배우듯 한국땅에서 맨몸으로 부딪히며 더 뼈저리게 갈고닦으며 사진을 배울 수 있지 않느냐 싶습니다. 더 넓은 바다에서 부딪히고 부대끼며 얻고 익히는 앎도 클 텐데, 더 좁다는 우물에서 허우적거리고 갈팡질팡하며 얻고 익히는 앎도 그리 작지는 않다고 느낍니다. 꼭 '자전거 세계여행'을 해야만 자전거 참맛을 느끼지는 않잖아요. '자전거 국내여행'을 해 보아도 자전거 참맛을 느끼며, '자전거 출퇴근'을 할 때에도 자전거 참맛을 느끼는 가운데, '동네에서 볼일을 보며 자전거로 다닌다'든지 '아이를 자전거에 태우고 다닌다'고 할 때에도 자전거 참맛을 느낍니다.

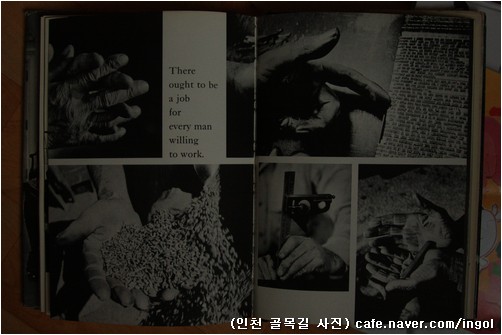

▲미국이든 칠레이든 한국이든, 나라를 일으킨 힘은 바로 '이름과 힘이 없다'고 하는 여느 사람들 손에 있습니다. ⓒ 최종규

<This American by Lindon B.Johnson>이라는 사진책은 미국에서 린든 존슨 대통령이 있을 때에 이이가 미국을 어떻게 다스렸으며 미국이라는 나라는 어떤 나라라 할 수 있는가를 글과 사진으로 엮어서 보여줍니다. 책에 실린 사진으로만 보면 미국이 복지이며 인권이며 평등이며 평화이며 세계에 내로라할 만하며 아주 훌륭하다고 생각하도록 이끕니다. 미국에는 거의 아무런 힘겨움이나 따돌림이나 억눌림이 없다는 듯 보입니다. 온통 밝고 맑고 사랑스러운 모습만 보입니다. 그러면 참말로 1960년대 첫머리 미국은 오로지 아름답기만 했을까요. 밑바닥 사람이든 꼭대기 사람이든 어중간한 사람이든 다들 즐겁고 신나기만 했을까요. "이 나라 미국"이 이 사진책 하나에 고이 담겼다고 할 수 있을까요.

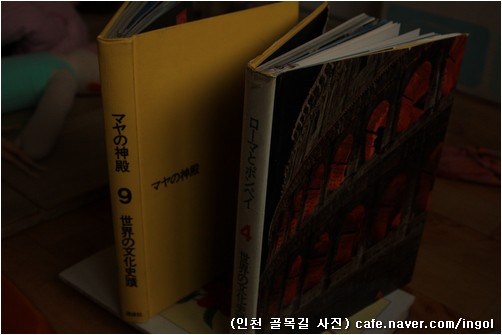

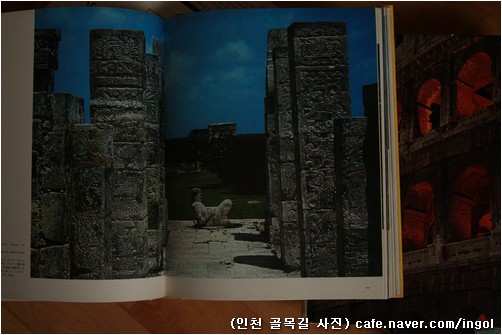

<世界の文化史蹟 (4) ロ-マとポンペイ>(講談社,1968)와 <世界の文化史蹟 (9) マヤの神殿>(講談社,1968)을 집어듭니다. 일본 강담사에서 펴낸 '世界の文化史蹟'은 꽤 권수가 많고, 헌책방 <숨어있는 책>에는 이밖에 여러 권이 더 있습니다. 나머지 다른 책을 함께 장만하고픈 마음이 굴뚝같습니다. 그렇지만 제 주머니는 홀쭉합니다. 책은 꽤 크고 무거워 가방에 다 안 들어갑니다. 겨우 두 권 챙길 뿐입니다.

▲1968년에 일본 강담사에서 펴낸 책들. ⓒ 최종규

일본에서 만드는 여느 책이란 높낮이가 무척 높기는 하다지만, 이렇게 사진으로 세계 문화 발자취를 다루는 백과사전 같은 책 또한 높낮이가 참으로 높습니다. 마흔 살이 넘은 책인 줄은 간기를 들여다보고서야 알지, 겉모양으로 볼 때에는 도무지 마흔 살이 넘은 책으로 안 보입니다. 우리 나라에서 1968년에 나왔던 책을 헤아려 봅니다. 부끄러운 노릇인데 '世界の文化史蹟'하고 견줄 수조차 없습니다. 우리로서는 1980년대도 아닌 1990년대에 만드는 책이라야 겨우 이 녀석들하고 댈 만하지 않느냐 싶습니다. 종이와 엮음새에서 얼추 따라잡는다 할지라도 사진을 다루는 손길과 사진으로 담아내는 손놀림은 앞으로도 따라잡기 힘듭니다. 이러한 이야기감을 담는 책을 한두 권도 아닌 열 몇 권씩 묶음책으로 펴내는 솜씨와 슬기와 마음밭 또한 우리로서는 앞으로도 따라잡을 수 없으리라 봅니다. 온갖 갈래에서 온갖 눈썰미로 담아내는 사진이라든지, 이렇게 담아낸 사진을 또다시 온갖 손품을 들여 책으로 꾸미는 솜씨란 겉문화가 아닌 속문화입니다. 겉치레 문화가 아닌 알짜 문화입니다. 별 하나에 사랑을 바라고 꿈을 바라는 옛 시인이 있었듯, 일본 책쟁이들은 책 하나에 사랑을 담고 꿈을 담으면서 당신들 뒷사람한테 좋은 보배를 남겨 놓았구나 하고 느낍니다. 저절로 고개를 숙입니다. 일본사람이 엮은 책이건 누가 엮은 책이건 따지기 앞서, 책이 책다울 수 있도록 바친 땀방울이 거룩하다고 느끼며 거듭 고개를 숙입니다.

▲마야 유적지 사진. 몸소 찾아가 볼 수는 없고, 책으로만 세계여행을 합니다. ⓒ 최종규

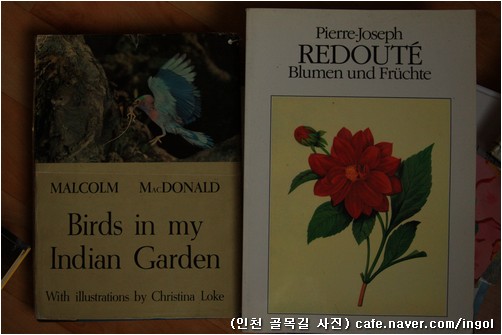

<Malcolm MacDonald(글)/Christina Loke(사진)-Birds in my Indian Garden>(Jonathan Cape,1960)은 '사진으로 보는 새 도감'입니다. 1960년에 펴낸 책이니 1950년대에 사진으로 찍었을 테고, 1950년대라 한다면 오직 필름사진입니다. 더욱이 35밀리 필름도 아닌 135밀리 필름이 아니었으랴 싶습니다. 새를 다루는 도감은 손으로 그린 그림으로 볼 때에 한결 느낌이 살아납니다만, 이렇게 사진으로 찍기 쉽지 않은 때에 사진으로 하나하나 알뜰히 담아낸 도감을 만나면 그지없이 반갑고 고맙습니다. 요사이 필름값이 많이 올랐다 하지만 예전만 하겠습니까. 미국에서는 한국보다 필름값이 쌌을는지 모르나, 그렇다 할지라도 도감 하나를 이루어 내고자 찍는 사진 장수를 헤아린다면 얼마나 많은 돈과 품과 시간을 사진찍기에 바쳤을까요. 이 사진도감에 미처 담기지 못한 사진은 얼마나 많을까요. <Birds in my Indian Garden>을 한 장 한 장 넘기며 사진 하나하나를 새삼스레 고맙다고 느낍니다.

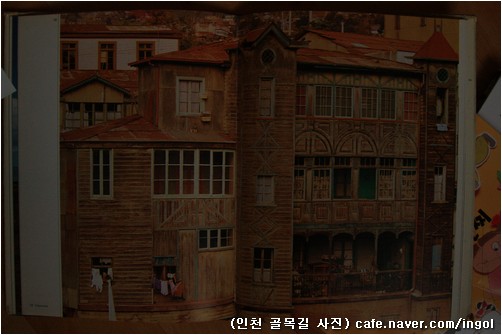

<Chile>(Pacific Ores & Trading,1975)는 책이름 그대로 칠레 이야기를 사진으로 보여줍니다. 칠레에서 살아가는 사람, 칠레라는 곳 자연, 칠레에서 사람들이 이룬 마을 살림과 집과 문화 자취를 차근차근 보여줍니다. 제 깜냥과 주머니로는 칠레를 비롯해 아르헨티나이든 쿠바이든 볼리비아이든 우루과이이든 찾아가 볼 수 없습니다. 꿈이야 꾼다지만 꿈만 꾸는 일은 덧없고 슬픕니다. 부질없는 꿈을 꾸기보다는 내가 발디딘 이곳을 사랑하면서 헌책방 나들이를 하는 동안 만나는 나라밖 사진책으로 '마음 나들이'를 하고 싶습니다. 칠레 사진책에 담긴 칠레사람 삶자락을 찬찬히 헤아리면서 내 몸이 마치 칠레 산티아고에 가 있는 듯 생각해 봅니다. 칠레 산티아고 여느 살림집 모양새를 뜯어보면서 이러한 살림집하고 우리네 여느 골목 살림집하고 매한가지가 아닌가 하고 되뇌어 봅니다. 어느 나라 살림집을 들여다보든, 햇볕에 빨래를 말릴 수 있는 집에서 살아갈 때에는 모두들 퍽 맑고 밝게 살아가는 셈이 아닌가 싶습니다.

▲사진에 담긴 칠레사람 여느 삶터가 우리네 여느 삶터하고 다르지 않다고 느낍니다. ⓒ 최종규

(3) 돌고 도는 책피에르 조셉 르두테(Pierre Joseph Redoute)라는 분 그림을 담은 <Pierre-Joseph REDOUTE Blumen und Fruchte>(RGA-VERLAG,1991)를 만납니다. 피에르 조셉 르두테 님은 1759년에 태어나 1840년에 숨을 거두었습니다. 여든 해 남짓 살면서 꽃과 새 그림을 꽤 많이 남겼습니다. 지난달에 이분 그림책 가운데 하나인 <the Roses>를 화평동 그림할머니한테 선물로 드린 터라, 이분 그림책을 다문 하나라도 새로 갖추고 싶었습니다. 두툼한 장미 그림책을 선물로 드리면서, 이 책을 다시 만나기는 힘들겠다고 생각했고, 이분 다른 그림책이라 하더라도 만나기 어렵겠다고 여겼습니다. 그런데 얼마 되지 않아 새로운 책을 하나 만나는군요. <the Roses>는 퍽 두툼한 녀석이고 <Pierre-Joseph REDOUTE Blumen und Fruchte>는 꽤 얇은 녀석입니다. 실린 그림 숫자 또한 다릅니다. 그래도 이렇게 하나 새롭게 만나서 품에 안을 수 있으니 흐뭇합니다. 이제부터 우리 집에 새로 한 권 간수하면서 들여다볼 수 있으니 기쁩니다. 내 곁에 사랑스러운 책 하나를 다시 얹어 놓을 수 있으니 반갑습니다.

모르는 노릇이지만, 장미 그림책을 그림할머니한테 선물로 드리지 않았다면, 이 그림책을 헌책방에서 찾아볼 생각을 못하지 않았으랴 싶습니다. 저한테 퍽 좋은 그림책이 하나 있으니 굳이 다른 책을 더 장만해야겠다고는 생각을 못했으리라 봅니다. 두툼한 책이든 얇은 책이든 이분 그림을 담은 책은 값이 꽤 세기 때문입니다.

▲사진으로 빚은 새 도감 하나와, 꽃과 열매를 그림으로 담은 책 하나. ⓒ 최종규

꽃과 열매 그림이 담긴 그림책을 살며시 팔랑거리며 곱씹습니다. 내 곁에 장미 그림책을 두고 있는 동안 내가 이 장미 그림책을 더 넘긴다거나 더 자주 들출 일은 없습니다. 여든일곱 나이에 이른 그림할머니로서는 늘 곁에 두면서 날마다 새로 넘기고 다시 들출 수 있습니다. 아니, 날마다 들여다볼 뿐 아니라, 당신한테 그림을 배우겠다고 찾아오는 이들한테 "자, 이 그림도 좀 보시라우." 하면서 내밀겠지요. 제가 어줍잖으나마 열어 놓고 있는 동네 도서관으로 찾아와 이 그림책을 알아보는 사람은 세 해 동안 꼭 한 사람뿐이습니다. 그림할머니 댁에서는 수없이 많은 사람들이 이 그림책을 들여다보고 알아보며 즐거워 하리라 생각합니다.

'돌고 도는 책'이란 임자가 이리저리 바뀌는 책을 일컫는 말입니다. 헌책방이라는 곳은 '돌고 도는 책'을 가득가득 갖추어 놓은 곳입니다. 누군가 먼저 알아보고 주머니돈을 털어 장만했던 책을 스스럼없이 내놓아 다른 사람이 퍽 싼 값으로 다시 장만할 수 있도록 다리를 놓는 책쉼터가 헌책방입니다. 한국땅에서 '헌책방'이라 하면 참고서와 자습서를 많이 다루는 곳으로 잘못 알려져 있는데, 따지고 보면 헌책방이 참고서와 자습서를 많이 다룬다기보다 이 나라 사람들이 '책 = 참고서 또는 자습서'처럼 잘못 생각하고 있습니다. 사람들이 제대로 안 살펴서 그렇지, 헌책방보다 교보문고와 영풍문고에 참고서와 자습서가 훨씬 많습니다. 아니, 이 나라 모든 책방은 참고서와 자습서를 안 갖추고는 살아남을 수 없도록 사회 얼거리가 짜여 있습니다. 대단히 넓은 자리에 참고서와 자습서만 가득가득 꽂아 놓고 있는 교보문고요 영풍문고입니다. 어마어마하게 많은 참고서와 자습서를 팔아치우면서 매출을 높이는 교보문고이자 영풍문고입니다. 그렇지만 어느 누구도 '교보문고에는 자습서만 있다더라'라든지 '영풍문고에는 참고서만 있다더라' 하지 않습니다. 참고서와 자습서를 찾는 아이들과 부모도 교보와 영풍에 가지만 '참고서와 자습서가 아닌 참다운 책'을 찾는 아이들과 부모 또한 교보와 영풍에 갑니다. 이와 마찬가지로 '참다운 책'을 찾고자 하는 숱한 사람들이 헌책방으로 찾아갑니다. 스스로 더 다리품을 팔고 손품을 들여 헌책방 책시렁을 살핍니다. 스스로 고개를 숙이며 여태껏 미처 알아보지 못한 책을 헤아립니다. 누군가 기꺼이 온돈 치르고 사 주었던 애틋한 책을 고맙게 만난다고 느끼며 다시금 고개를 숙입니다. 헌책방 <숨어있는 책>은 책방으로서 처음 문을 열던 1999년부터 이날 이때까지 참고서와 자습서는 한 권도 다루지 않았습니다. 대학교재 또한 따로 다루지 않습니다. 이렇게 하면서도 '책방으로서 열 해 남짓' 뿌리를 내렸고, 이처럼 '한국땅에서 돈 되는 참고서와 자습서를 멀리한 채로도 헌책방 이름을 열 해 넘게' 지키고 있습니다. 초중고 참고서와 자습서를 안 다룬 채 마흔 해 넘게 헌책방 살림을 돌보는 <정은서점>이 있습니다. <숨어있는 책>은 <정은서점> 뒤를 잇는 '인문책 전문 헌책방'입니다.

▲책방 일꾼 자리. 책방 일꾼 앉는 자리는 아주 좁고, 둘레에는 책으로 가득합니다. ⓒ 최종규

헌책방 <숨어있는 책> 사장님은 '알라딘 중고샵'에 책 목록을 아주 조금 올려놓기도 하지만 다른 일이 많고 바빠 얼마 올려놓지는 못합니다. 짬을 내고 힘을 낸다면 목록을 더 많이 올려놓을 텐데, <숨어있는 책> 사장님은 사람들이 인터넷으로 책을 사기보다는 '몸소 다리품을 팔며 손수 책을 만지작거리면서' 책을 느끼고 살피며 만날 수 있기를 바랍니다. 이런 뜻에서 지난해 여름에 경기도 파주 책마을에 2호점을 열었고, 서울 노고산동(신촌) 골목 안쪽에 자리잡은 책방도 날마다 새로운 책을 바지런히 꽂아 놓으며 새로운 책손을 기다립니다. 하루라도 새로운 헌책을 책시렁에 꽂아 놓지 않으면 '오늘 내가 큰 잘못을 한 듯', 그러니까 '오늘 내가 아무 일도 안 하고 지나갔다'고 느낀다는 <숨어있는 책> 사장님입니다.

"직접 헌책방으로 찾아오는 사람들이 해마다 줄어서 힘들기는 하지만, 나는 믿어." 하면서 "나는 나대로 매장으로 하는 헌책방으로도 좋은 길이 있으리라 생각하면서 더 매장을 아끼고 알차게 꾸려 나가고 싶어." 하는 꿈을 북돋웁니다. 2010년을 맞이하며 열한 살이 된 헌책방 <숨어있는 책>은 올해에도 추운 겨울을 맞이하겠지만, 추위에 웅크리지 않고 가슴을 활짝 펴고 있습니다. 추운 날 언손 녹이며 책을 찾는 사람들을 믿는 마음으로 조그마한 빛줄기 하나를 책에 담고자 힘쓰며 빙그레 웃습니다. 이 사랑스러운 빛줄기와 웃음줄기가 곱고 믿음직하고 좋아서, 저 또한 언손을 녹이며 가방에 다 담지 못할 만큼 책을 장만합니다. 따로 끈으로 묶은 책을 장갑 안 낀 손으로 들고 전철역으로 달려갑니다. 인천집으로 돌아가면 한참 늦은 밤이 되겠습니다.

▲갈래에 따라 속깊은 책을 알차게 갖춘, 이곳 <숨어있는 책>을 좀더 많은 사람들이 알아보고(누구보다도 신촌 쪽 대학교를 다니는 사람들은) 책사랑을 키워 가기를 바랍니다. ⓒ 최종규

▲돌고 도는 책은 내 손을 거치며 고운 빛살을 뿌리고, 내 손을 지나 다른 이 손으로 넘어갈 때에 새로운 빛살을 거듭 뿌립니다. ⓒ 최종규

덧붙이는 글 | - 서울 노고산동 <숨어있는 책> / 02) 333-1041

- 글쓴이 누리집이 있습니다.

[우리 말과 헌책방 이야기] http://cafe.naver.com/hbooks

[인천 골목길 사진 찍기] http://cafe.naver.com/ingol

- 글쓴이는 다음과 같은 책을 써냈습니다.

<생각하는 글쓰기>(호미,2009)

<책 홀림길에서>(텍스트,2009)

<자전거와 함께 살기>(달팽이,2009)

<헌책방에서 보낸 1년>(그물코,2006)

<모든 책은 헌책이다>(그물코,2004)

<우리 말과 헌책방 (1)∼(8)>(그물코,2007∼2009)