이정향 감독의 2002년작 <집으로>는 7살 상우(유승호 분)와 외할머니(김을분 분)의 기막힌 동거를 눈물겹고 감동적으로 그린 작품이다. '백숙'이 아니라 '켄터키 프라이드 치킨'을 좋아하는 손자의 마음을 몰라주는 외할머니가 싫어 반항을 거듭하다 결국 할머니의 품에 안기는 장면은 보는 이들의 눈물샘을 자극하기에 충분했다.

강렬한 미각의 원천이었던 외할머니의 '손맛'

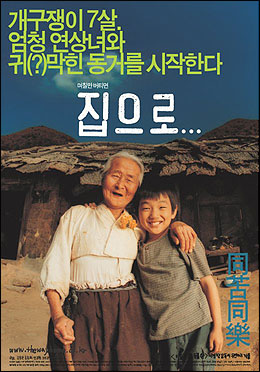

▲영화 '집으로'영화 '집으로'에 나오는 유승호는 나의 어릴 적 시절모습 그대로이다. ⓒ 집으로

오지 산골마을 할머니 집에 뚝 떨어진 철없는 도시 꼬마로 등장한 '국민남동생' 유승호는 나의 어릴 적 모습 그대로이다. 그러니까 벌써 40여년 전이다. 맞벌이부부인 부모님이 잘 돌봐주지 못해 초등학교 때부터 거의 함께 지낸 외할머니는 내게 늘 좋은 울타리였다. 물론 외할머니 댁에서 살다시피 한 나는 통제받는 일이 거의 없었다.

버스로 30분 거리에 있는 외가는 언제 가든 할머니의 간식으로 가득했다. 옥수수, 고구마, 감자를 쪄서 간식으로 내어 주시고 혹시라도 먹고 싶은 것이 있을까봐 슬그머니 돈까지 쥐어주셨다. 문 밖에만 들어서도 누렁이 짖는 소리에 금세 사립문을 열고 "아이구, 내 새끼 왔구나. 얼른 들어오그라 어서! 배 안 고프냐?" 하고 반기시던 모습이 지금도 눈에 선하다.

외손자만 챙긴다는 삼촌들의 눈총에 '남의 새끼'라고 부르면서도 항상 제일 챙겨주시던 외할머니. 그래도 "가짜 손자도 내 손자"라고 푸념하시며 각별한 사랑을 주셨기에, 친할머니보다 외할머니가 해주는 음식을 더 좋아하고 그래서 여러 가지로 서로 코드가 맞았다.

내가 미각에 강렬한 인상을 갖게 된 첫 기억에는 외할머니가 있다. 어릴 적 외할머니가 만들어 주시던 음식은 외할머니가 오랜 세월 선호해온 메뉴와 재료와 양념들이 DNA인자처럼 스며들어 있기 때문이다.

외할머니는 어머니가 신경 쓰지 않는 일을 언제든 챙겨주었다. 어른들 먹는 반찬은 입에 안 맞을 거라며 달달한 멸치볶음, 계란 입힌 소시지 등 거창하지도 화려하지도 않은 음식이었지만 나의 기분을 맞춰주시려고 노력했다.

하지만 오히려 화만 내고 투정부리고 마음대로 화를 내던 반항의 대상이 있었으니 그 대상 또한 외할머니였다. 사춘기 소년처럼 저돌적인 반항아의 연유가 된 두 번의 기막힌 일화를 소개한다.

'퐁퐁'으로 부친 계란프라이 먹어봤나?어느 날, 부모님이 며칠 집을 비워 외할머니가 집으로 오신다고 했다. 먹고 싶은 것은 무엇이든지 먹을 수 있다는 생각으로 하루 종일 들뜬 나는 학교가 파하자마자 집을 향해 달렸다. 집으로 돌아오자마자 할머니에게 찾은 것은 '계란프라이'.

당시 조리에 필요한 가열기구라는 게 고작해야 석유풍로. 요즘의 가스레인지와 달리 불 조절이 쉽지 않은 석유풍로에 이리저리 프라이팬을 올려 달군 후 계란프라이를 만드는 소리가 들려왔다. 조촐한 저녁상이 차려지고, 이윽고 가져온 맛있는 계란프라이. 허기졌던 나는 허겁지겁 입에다 계란프라이를 넣기 시작한다. 이윽고, 알 수 없는 향기와 맛이 입안에 퍼지기 시작한다.

야릇한 향과 냄새의 원천이 그것(?)일 것이라고 깨닫기까지는 그리 오랜 시간이 걸리지 않았다. 깨끗이 헹궈지지 않았겠거니 생각하며 그 야릇한 향을 참으며 맛있게 먹었다. 순간 이상한 생각에 부엌으로 달려간 나는 놀라운 광경을 보고 말았다. 석유풍로에 오른 프라이팬 옆에는 뚜껑이 반쯤 열린 주방세제 '퐁퐁'이 놓여있던 것이었다.

연신 미안하다면 고개를 숙이신 할머니를 향해 "퐁퐁하고 식용유도 구분 못하냐!"며 거센 비수를 날렸지만 그래도 분이 풀리지 않았다. 입을 몇 번이나 헹구고도 모자라 눈까지 부라리며 구시렁거린 나는 그날 반항의 증표로 아무것도 먹지 않는 '단식시위'까지 감행했다.

지금이야 계란프라이를 먹을 때마다 외할머니 생각을 하며 눈시울을 적시지만, 당시 '퐁퐁 계란프라이' 사건에 이어 벌어진 '버스 돼지밥사건'(?)은 내가 사춘기소녀보다 더 악랄한 반항아가 된 가장 큰 이유가 되고 말았다.

돼지밥 엎은 건 난데, "돼지밥은 할머니나 많이 먹어!"'퐁퐁 사건'이 벌어진 후, 조금 마음이 누그러진 나는 다시 외할머니 집에 놀러가고 싶어졌다. 어머니는 나에게 버스로 할머니 댁에 가는 편에 가져가라고 커다란 양동이를 전해준다. 그것은 바로 외할머니 댁에서 키우는 돼지에게 줄 양식이었다.

비닐로 꽁꽁 둘둘 감아놓았지만 냄새와 모양새는 어쩔 수 없다. 식당에서 모아놓은 잔반을 모아 돼지밥으로 쓰곤 했던 할머니를 위해 어머니가 모아놓은 것이었다.

"아, 창피하게 이걸 어떻게 가지고 가요!""30분이면 가니까 조금만 참아! 다른 애들도 이런 심부름 잘 하는데 왜 못 한다고 난리야!""무겁고 냄새나고. 나, 차라리 안 갈래!"결국 무겁고 냄새나는 돼지밥은 내 손에 들리고 말았다. 버스에 타게 된 나, 승객들의 시선을 애써 외면하며 돼지밥의 손잡이를 꼭 붙든다. 10분이나 지났을까. 일사천리로 잘 간다 싶어했던 버스는 내리막길에서 결국 대형사고(?)로 이어지고 만다.

시골길을 쌩쌩 달리던 버스는 마침내 내리막길에서 급정거를 하고 말았다. 순간 몸이 기우뚱하며 돼지밥을 놓치고 만 것이다. 양동이에 담긴 돼지밥은 바닥에 엎질러져 순간 버스는 아수라장. 10살 먹은 초등학교 3학년이 감당하기엔 너무도 큰 사건이었다. 그러나 상상도 못한 그 장면은 영화가 아닌 현실이었다.

앞이 캄캄했다. 냄새도 냄새지만, 승객들의 웅성거림과 따가운 시선은 더욱 견디기 힘들었다. 고개를 들 수조차 없었다. 눈앞은 캄캄해지고 호흡은 빨라지고, 일단 두 손으로 바닥의 내용물들을 주섬주섬 담기 시작했다. 화가 머리 끝까지 난 기사아저씨는 그런 나의 모습에 측은한 마음이 들었는지 조금은 수그러든다.

우여곡절 끝에 도착한 나는 할머니 집에 들어서자마자 온갖 화를 내며 입에 담지 못할 욕설을 퍼붓기 시작한다.

"돼지 누가 키우랬어! 돼지밥은 할머니가 줘야지, 왜 나를 시켜!""……""돼지밥은 할머니나 많이 먹어!"투정과 독설을 받으면서도 아무 말이 없는 할머니의 아픈 마음을 아는지 모르는지, 나는 그 길로 바로 버스를 타고 돌아오고 말았다.

할머니, 이제는 용서를 빕니다나 자신의 우울한 마음에 갇혀 반항하던 그때, 한없는 사랑을 베풀어 주셨던 외할머니. 어머니의 품보다 더 따뜻한 그 품이 오늘의 나를 있게 한 원천은 아니었을까.

이것저것 음식을 집어먹고 배가 아프다고 칭얼대면 밤새 배를 주물러주시고, 그래도 안 되면 바늘로 손끝마다 찔러주셨던 할머니. 눈에 티가 들어가면 당신의 고운 혀로 핥아 주시고, 한여름 밤 혹시라도 손자가 모기라도 물릴까봐 웃통을 벗어 모기에게 기꺼이 몸을 바치시던 나의 할머니.

"응? 손주 아니여? 외손주~ 응, 응... 소온~주~."분명 외할머니가 하신 말씀이시리라. 90평생을 고생하시다 마지막으로 병상에서 뵌 할머니 그렇게 난 떠나 보내고 말았다. 할머니는 돌아가시기 전 외손자 외에는 아무도 못 알아 보셨다고 한다. 아무리 버릇없이 굴던 반항아 외손자에게도 왜 마음 속에 회한이 없겠는가.

할머니! 당신이 베풀어준 따뜻한 사랑은 영원히 잊지 않을 것입니다. 이유 없이 반항하고 조르던 철없던 외손자를 용서해주세요.할머니! 보고 싶고 죄송하고 사랑합니다!