언젠가 행복한 노후생활을 즐기려면 적어도 6명의 친구는 있어야 한다는 기사를 읽은 적이 있다. 그때 무릎을 탁 쳤다. 맞아 돈이나 건강은 팔자에 없으니까 가위표 치고, 친구 하나는 자신 있다. 갑자기 솟구치는 자신감과 뿌듯함(?). 졸지에 행복한 노후준비가 마련된 것 같은 착각에 잠시 흥분했다.

그런 친구가 추석 명절 선물로 책을 보내줬다. 책을 옆에 끼고 사는 독서광인데다 그림도 좋아하고 여행도 좋아하는 그야말로 문화생활이 수준급인 친구는, 제가 감명 깊게 읽었던 책이나 재미있는 책이 있으면 꼭 내게 보내주곤 하면서 그 즐거움을 같이 나누려고 한다.

친구에게 받은 책 두 권이 새삼스러운 이유

▲친구가 보내 준 선물. 표지 속 박완서 선생의 웃음. 따뜻하다. ⓒ 조명자

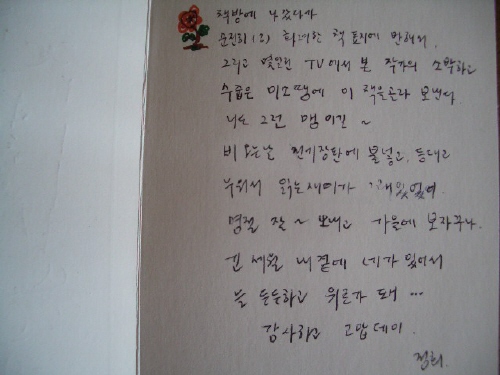

▲친구의 엽서. 엽서를 볼 때마다 행복할 것 같다. ⓒ 조명자

이번엔 수월하게 읽을 수 있는 가벼운 책을 보내줬다. 언젠가 눈도 침침하고 기억력도 형편무인지경이라 두껍고 어려운 책은 몇 페이지 넘기다 보면 질린다고 했더니 그 넋두리를 감안해 수필집을 보내준 것 같았다. 나이에 걸맞지 않게 아직까지 소녀 감성을 간직한 친구. 책 표지 속에 예쁜 카드까지 넣어줬다.

"긴 세월 내 곁에 네가 있어서 늘 든든하고 위로가 돼…. 감사하고 고맙데이."가시나이~ 꽃병 그림이 인쇄된 카드 그림을 보고 '쿡쿡' 웃으며 카드를 펼쳤는데 낯익은 친구의 필체가 내 눈을 건드렸다. 갑자기 눈물이 핑 돌면서 먹먹해지는 가슴.

"뭐시여? 가시나이…. 사돈 남말 하고 있네."그 말은 내가 저한테 했어야 마땅한 말인데 지가 선수치고. 소꿉놀이 친구도 아닌데 내 인생에 첫 번째 친구인 것 같은 느낌. 아마도 죽을 때까지 보고 살 친구로 이 친구가 첫째 아닌가 싶다. 부모 형제 아니 남편과 아이들조차 채워주지 못 할 작은 공간까지 알뜰하게 보듬어 줄 수 있는 사람. 친구는 내게 그런 존재니까.

내겐 너무 알뜰하고 살뜰한 당신, 정희씨어떻게 해서 평생지기가 됐는지 첫 만남에 대한 기억은 전무하다. 중학교 1학년 때 같은 반이었는데 그때는 친구 키가 무지 작아 틀림없이 맨 앞줄이었을 것이고 나는 두 번째 아니면 세 번째쯤일 테니까 짝은 아니었다.

그런데 머리 하나쯤 차이 나는 키로 어깨동무를 하고 찍은 소풍 사진이 있는 걸 보면 꽤 친했던 것 같다. 둘 다 수줍은 성격이었지만 낯가림이 심하기는 친구가 더 했다. 친한 아이 아니면 아예 말도 잘 안 섞고 새침한 표정으로 앉아 있기 일쑤였고 혹여 내가 다른 아이들과 희희덕대기라도 하면 사정없이 삐쳐 나를 난처하게 만들었다.

아마도 그 친구 집은 대방동이었던 걸로 기억된다. 중·고교 6년 동안 대방동과 등촌동에 있는 우리 집을 번갈아 들락거려 양쪽 집에선 아주 공인된 단짝으로 인정받았는데 친구가 처음 우리 집에 왔던 날 우리 엄마가 "어디서 저렇게 조막만한 애를 친구라고 데려왔냐?"며 친구를 배웅하고 돌아온 내게 퉁박을 주던 생각이 난다.

친구는 대학에 진학했고 나는 포기했다. 사채업자에 쫓겨 잠적한 아버지에 "난 까막눈이라 아무 것도 못 한다"고 징징 울던 엄마. 동생 셋의 학비를 책임 질 사람이 아무도 없었다.

가난에 대한 열등감, 학벌에 대한 열등감으로 범벅이 됐던 스무 살은 내 인생의 암흑기였다. 혹시 외모가 받쳐줬다면 모를까 인문계 출신으로 사무직에 필요한 타자, 주산 실력을 갖추지 못했으니 사무직 여사원으론 어림도 없었다.

형편상 어쩔 수 없이 70년대 '공순이'로 인생의 첫 발을 떼놓은 게 내 인생의 방향을 결정했다. 70년대 여공애사. 내 젊음의 자화상이다. 이십대는 노동운동을 하느라, 결혼하고선 남편 옥바라지 하느라 바람 잘 날 없었던 팍팍한 삶 속에서 친구는 언제나 든든한 보호막이 돼 주었다.

우리 자식들에게 민폐주지 말고, 보듬고 살자꾸나의사 남편을 둔 친구 덕분에 식구들 병이 났을 때마다 큰 덕을 봤다. 어찌 병원비뿐일까. 친구 못잖게 인정이 많은 그 남편은 고생하는 마누라 친구가 안쓰러웠는지 볼 때마다 못 챙겨줘 안달이었다.

우리 아이들 신발이나 옷가지, 명절은 물론 우리 어머님 생신까지 챙겨드릴 때는 자식보다 낫구나 싶어 너무나 민망했다. 사회의식이 특별한 사람도 아니었는데 민주화운동 과정에서 옥고를 치르는 남편에게 늘 우군이었다.

수배중일 때는 '도바리' 비용에 보태라고 슬그머니 돈 봉투를 쥐어주었고 수감중일 때는 사식을 넣어주라고 또 목돈을 내놓았다. 미안하다고 손사래를 칠 때마다 "무슨 소리냐? 우리 대신 나라를 구하려는 독립군 같은 사람들인데 은공을 모르면 사람이 아니지" 하는 소리로 내 말문을 막아놓곤 했다.

부모, 형제에게도 하기 어려웠던 신세한탄을 친구한테는 시시콜콜 늘어놓으며 막힌 속을 달랬던 적이 얼마나 많았던지. 저 친구가 없었다면 얼마나 팍팍했을까 하는 생각이 들면 구세주가 따로 없다.

늙으면 자식들한테 민폐 주지 말고 우리끼리 보듬고 살자 약속을 했다. 외로움도 아픔도 우리 안에서 해결해 보자고 단단히 약속은 했지만 친구한테 평생 짐만 지울까봐 벌써부터 걱정이다.

행복한 노후 준비. 노후 자금과 건강이 미처 마련되지 못한 숱한 서민들. 그 막막함을 무엇으로 대신할까. 대안을 말하라면 내게는 정다운 친구들뿐이다.