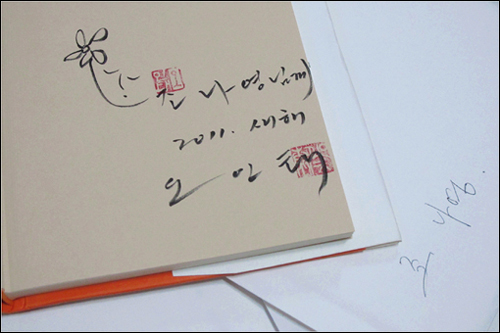

▲시인의 친필사인.. ⓒ 조상연

아주 오래 전, 조카들에게 세뱃돈 대신에 도서상품권을 나누어 준 적이 있었다. 덕분에 조카들에게 '큰아버지(나)의 고상함 때문에 망했다'는 원망이 되돌아왔지만 한동안 내 뜻을 굽히지 않았다. 그러다가 조카들의 원망과 한숨소리를 견디지 못해 할 수 없이 빳빳한 신권으로 대체를 했는데 올 설에 무슨 바람이 불었는지 예의 그 버릇이 나오고 말았다.

예전에는 조카들이 초등학생이어서 큰아버지(나)의 뜻을 이해하기 어려웠을 거라는 생각과 이제는 대학생이 되고 고등학생이 되었으니 돈 대신에 책과 시집을 선물하는 큰아버지의 뜻을 이해하겠거니 했다.

설이 되기 보름 전 9권의 시집을 인터넷으로 주문을 해서 내가 평소에 좋아하던 시인의 댁으로 배달을 시켰다. 조카들의 이름과 함께 시인의 친필사인을 해주시면 조카들에게 참으로 의미 있는 선물이 될 것 같다는 사연과 조카들의 이름을 적어서 보냈다.

시인은 혼쾌히 나의 부탁을 들어주셨고 설 며칠 전에 시인의 친필사인본이 나의 손에 도착했다. 시집 속에 도서상품권을 두 장씩 넣어 포장을 하고 겉에 조카들의 이름을 써넣으면서 "역시 우리 큰아버지가 최고 멋쟁이"라는 조카들의 근사한 멘트를 은근히 기대했다.

설날 아침, 차례 상을 물리고 세배가 시작되었다. 서열상 세 번째인 내 차례가 돌아왔다. 아내와 둘이 앉아 세배를 받고 시집을 건네주는 내 얼굴에는 왠지 모를 뿌듯함에 함박미소가 배여 나오는데 조카들의 표정이 이상하다. 그나마 대학을 다니는 두 녀석은 이미 알고 있었다는 듯이 알듯 말듯 미소를 짓는데 나머지 녀석들은 표정이 안 좋다.

이제 고등학교를 갓 들어가는 녀석은 노골적으로 불만을 표시하기도 한다. 옆에서 지켜보는 제수씨들조차도 "돈이 최곤데!"하며 나와 조카들의 상할 대로 상한 마음에 소금뿌리는 말도 마다 않았다. 시집 속에 만 원짜리 도서 상품권 두 장이 들어있다고 해도 막무가내였다. 도서상품권으로는 책밖에 못 산다는 것이었다.

▲시집.시인의 친필사인이 들어간 세뱃돈을 대신할 시집. ⓒ 조상연

결국은 조카들을 달래느라 세뱃돈을 주고 말았는데 세뱃돈은 세뱃돈대로 들고 시집을 사고 사인을 받아오는 수고로움만 더해진 셈이었다. 그렇다고 조카들의 원성이 사라진 것도 아니요, 설날 아침부터 '큰아버지 그러시면 안 된다'는 조카들의 훈계까지 들어야 했으니 기가 막힐 일이다. 옆에서 지켜보시던 나의 작은아버지께서 한 말씀 하시는데 가만 들어보니 60년대 개그다. 그런데 그 볼품없는 개그가 나를 더 비참하게 만들었다.

"난산중인 임산부 다리 밑에 만 원짜리 한 장 놓아두면 거꾸로 섰던 아기도 손부터 나온다더라."

"피식, 만 원짜리로 안 되면요?"

"수표는 그럴 때 써먹으라고 있는 거겠지."

"그래도 안 되면?"

"그런 녀석은 낳아봐야 세상에 득 될 것 없으니 나오려고 해도 도로 들이 밀어야지. 못 나오게."

"...!"

어린 시절, '세뱃돈 누가 많이 받았나?' 자랑하는 그 즐거움을 모르는 것이 아니나 왠지 모르게 씁쓸한 정월 초하룻날 아침이었다. 그러나 집안 어른 중에 나 같은 사람 한 사람쯤은 있어도 좋겠거니 위안을 삼는다. 암튼 세뱃돈 대신에 시집 한권과 도서상품권을 선물했다가 또 다시 세뱃돈을 줘야하는 수모(?)를 당했지만 후회는 없다. 그런데, 조카들에게 서운하기보다는 제수씨들에게 더 서운한 마음이 드는 건 왜일까?

|