▲날 좋은 주말은 수연산방에 들리기에 매우 적합했다. ⓒ 권수아

국내 여행을 좋아하는 이유는 장소마다 사연이 있기 때문이다. 수연산방도 마찬가지이다. 수연산방은 소설가 상허 이태준이 살던 서울 성북동 옛집을 이용해, 외종 손녀가 찻집으로 운영하고 있는 곳이다. 본래부터 이태준의 작품을 좋아했기에 수연산방에 대한 기대도 컸다. 날이 좋은 주말은 수연산방에 들리기에 매우 적합했다.

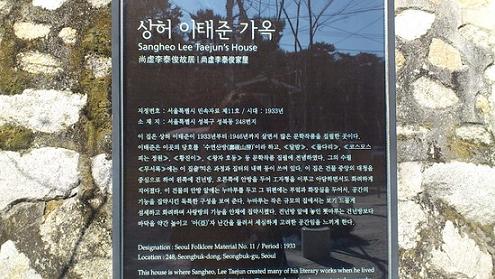

▲수연산방 앞에는 이 곳이 상허 이태준 가옥임을 알리는 돌이 세워져 있었다. ⓒ 권수아

▲소나무와 어울리는 작은 문으로 들어서면, 글 선생의 집에 초대받은 듯 반가운 마음이다. ⓒ 권수아

수연산방 앞에는 상허 이태준 가옥임을 알리는 돌이 세워져 있었다. 소나무와 어울리는 작은 문으로 들어서니, 글 선생의 집에 초대받은 듯 반가운 마음이다. 구석구석 백 년 가까이 된 그의 흔적이 묻어난다. 많은 손님이 드나들기에는 공간이 협소하지만 조금씩 공간을 넓혀가고 있다. 작은 공간은 오히려 그와 가까워지는 기분이 든다. 마당과 정자에도 앉을 자리가 있다. 날이 따뜻하다면 그곳에도 손님들이 앉아 담소를 나눌 것이다.

▲구석구석 백 년 가까이 된 그의 흔적이 묻어난다. ⓒ 권수아

본관과 두 채의 작은 별관이 있다. 별관은 예약 손님을 위한 공간으로 사용되어 있고, 별관 중 한 곳은 '구인회'라는 북카페가 있다. 이 북카페에서 이태준을 연구하는 상허문학회와 상허학회 책이 있어 몇 권을 골라왔다. '구인회'는 카프 해체 이후 1930년대의 문단에 결성된 문학 친목 단체로 순수문학을 제창한 곳이다.

▲별관 중 한 곳은 구인회라고 이름 붙인 북카페이다. ⓒ 권수아

구석구석을 둘러보는 동안 내가 주문한 단호박 범벅이 다과와 함께 차려졌다. 단호박 범벅은 잣과 팥, 저민 대추가 어우러져 풍미를 더했고, 차는 은은한 향기가 좋았으며 한과는 달콤했다. 수연산방은 꼭 문학사적 의의 때문이 아니라도 한 번 쯤 들려볼 만한 곳이다.

▲구석구석을 둘러보는 동안 내가 주문한 단호박 범벅이 다과와 함께 차려졌다. ⓒ 권수아

장소의 의의가 그러하듯, 이태준에 대해 잘 알고 가면 더욱 좋겠다. 이태준은 한 때는 월북 작가로 언급조차 금지되었지만, 지금은 학교 정규수업에서도 '돌다리', '달밤'과 같은 작품들이 다뤄지고 있다. 그는 비운의 소설가이다. 왜 비운의 소설가인가 하니, 지금의 수연산방에서 기거했던 몇 년을 제외하고는 그의 인생이 평안했던 적이 거의 없었기 때문이다.

이태준이 겨우 9살에 부모를 모두 잃고, 친척의 구박을 받으며 자랐다. 성적은 늘 우등을 차지했지만, 축하해주는 이 하나 없는 설움은 '내게는 왜 어머니가 없나'라는 글에 잘 나타나 있다. 일본 유학을 가지만 생활은 매우 암담했고, 귀국 후 생활도 좌절의 삶이었다. 그럼에도 불구하고 작가로서의 역량을 축적해 곧 프로문학의 점진적인 퇴조기에 즈음하여 두각을 드러내게 된다.

곧 단란한 일가를 이뤄 '구인회'에 참가했고, 후에 대표작으로 평가되는 작품들을 쓰면서 작가적 역량을 한껏 과시하게 된다. 이는 그가 수연산방, 즉 성북동 집에 머무를 때의 일이다.

특히 수필집 <무서록>은 그가 이곳에 얼마나 애정을 기울였는지 느낄 수 있는 작품이다. 순서 없이 엮은 글이라 어느 곳을 먼저 읽어도 상관없다는 작품집 사이사이에는 집에 대한 생각이 적혀있다. 수필집 <무서록>에 실린 작품 '목수들'에는 수연산방을 지은 과정과 터의 내력 등이 묘사되어 있다.

젊은이들처럼 재빠르진 못하나 꾸준하다. 남의 일 하는 사람들 같지 않게 독실하다. 그들의 연장은 날카롭게는 놀지 못한다. 그러나 마음내키는 대로 힘차겐 문지른다. 그들의 연장자국은 무디나 미덥고 자연스럽다. 이들의 손에서 제작되는 우리 집은 아무리 요새 시쳇집이라도 얼마쯤 날림기는 적을 것을 은근히 기뻐하며 바란다.

▲마루에는 부부와 그들의 2남 3녀가 함께 여기에서 찍은 사진이 놓여 있다. ⓒ 권수아

수연산방은 그에게 있어 행복의 또 다른 이름이었다. 마루에는 2남 3녀 자녀와 함께 이곳에서 찍은 가족사진이 놓여 있다. 역사는 개인의 행복을 그대로 두지 않았고, 이태준도 이를 피해가지 못했다. 해방 후, 남한의 혼란한 정국을 목도한 뒤 북으로 떠나지만 북에서 사상적으로 철저하게 비판받으며 문학적 성과와 행적마저도 말살 당하고 만다. 또한 그의 최후마저도 정확히 알려지지 않고 있다.

시간이 흘러 사람은 가고 없지만, 그 사람이 만든 공간과 문학이 다른 사람들을 담는다. 그 사실은 간 사람을 더욱 그립게 한다. 오가는 손님마다 단순한 찻집이 아니라 문화재를 개방한 곳이라는 생각을 갖고 있어, 함부로 이용하지 않기에 다른 문화재보다 오히려 보존이 더 잘 되어 있다. 나를 포함한 손님들은 여기서 어떤 생각을 할까. 고두현 시인은 '수연산방에서 <무서록>을 읽다'라는 시에서 다음과 같이 이야기 했다.

'시작 끝 따로 없는/열두 폭 병풍처럼/우리 삶의 높낮이나/살고 죽는 것 또한/순서 없이 읽는 사람이/먼 훗날 또 있으리라.'

▲처마 끝에 매달린 풍경소리가 은은하다. ⓒ 권수아

먼 훗날까지 잊히지 않는 한 사람의 생을 통해 우리 모두의 생을 떠올린 것이 분명하다. 산다는 것, 지나고 보면 순서도 뜻도 없다. 순서 없이 읽는 책처럼 하나의 흔적으로 남을 뿐이다. 밝은 때 들어가서 해 진 뒤 나온 수연산방. 나는 다시 한 번 인생에 대해 생각해 보았다. 처마 끝에 매달린 풍경소리가 은은하다.