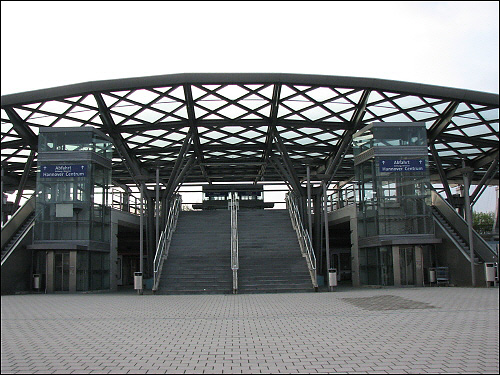

▲독일 하노버여기는 비교적 큰 전철역이다 ⓒ 김준희

▲독일 하노버여기는 작은 전철역 ⓒ 김준희

전철을 타려고 역에 왔는데 뭔가 이상하다. 아무리 둘러보아도 역무원이 보이지 않는다. 역무원이 평소에 앉아있을 만한 그런 공간도 보이지 않는다. 우리나라 지하철역에 있는 폐쇄형 개찰구도 없다. 여기는 하노버 전철 6호선 끄트머리에 있는 작은 역이다. 역무원도 개찰구도 없는 걸 보니까 언뜻 전철역이 아니라 버스정거장처럼 보일 지경이다.

전철표는 플랫폼에 있는 자판기에서 구입할 수 있다. 자판기에는 지폐가 들어가지 못하기 때문에 사전에 동전을 준비해야 한다. 표의 종류도 여러 가지라서 편도일반권, 왕복일반권이 있고 특정 구간 내에서 하루 동안 몇 차례건 탈 수 있는 표, 그러니까 1일 이용권도 있다.

이것저것 생각하기 싫은 데다가 자꾸 표 구입하는 것도 귀찮아서 그냥 1일 이용권을 구입했다. 가격은 4.5유로(한화로 약 7000원). 그런데 표를 검사하는 사람이나 장소가 없다. 내가 돈 주고 표를 구입했다는 것을 누군가에게 확인 받아야 할것 같은데.

이런 생각을 하는 사이에 전철이 들어왔고 나는 안에 들어가서 자리에 앉았다. 전철 내부 좌석도 여러 형태다. 우리나라의 지하철처럼 양쪽 벽에 등을 댄 좌석도 있고 기차좌석처럼 두 명씩 마주보고 앉는 좌석도 있다. 그리고 장애인이나 영유아들, 흔히 말하는 '교통약자'들을 위한 자리도 있다.

그런 자리는 의자를 올리고 내릴 수 있게 되어 있다. 사람들이 의자를 내리고 앉아있다가, 휠체어나 유모차가 들어오면 자리를 양보하고 의자를 올려서 벽에 붙인다. 그러면 그 공간에 휠체어나 유모차가 자리를 잡는 것이다. 출입문 위에는 복잡한 하노버 전철 노선도가 붙어 있다.

검표하지 않는 전철

▲독일 하노버전철표를 구입할 수 있는 자판기 ⓒ 김준희

▲독일 하노버전철 내부 ⓒ 김준희

▲독일 하노버좌측이 휠체어나 유모차를 위한 공간 ⓒ 김준희

하노버의 전철은 1호선부터 18호선까지 총 18개의 노선이 중앙역을 중심으로 방사형으로 뻗어있다. 하노버의 인구는 60만 명이 채 되지 않는다. 그런데 웬 전철 노선이 이렇게 많고 복잡할까?

나는 그 전철 노선도를 보면서 생각에 잠긴다. 독일에 오면 전철을 주로 이용하게 될 거라고 생각하고 있었다. 전철 이용이 그리 어려울 거라고도 짐작하지 않았었다. 서울에서 20년이 넘게 지하철을 타고 다닌 사람한테 독일 전철이 뭐 그리 어렵겠나. 나는 아무것도 모르고 그렇게 자신했던 것이다.

그런데 지금은 처음 전철을 타고 나서 약간의 문화적 충격을 느끼고 있다. 전철을 탈 때 표를 검사하지 않는다. 이건 나름대로의 장단점이 있을 것이다. 폐쇄형 개찰구를 만들고 유지 보수하는 비용이 들어가지 않아서 좋다. 역에 상근해야 할 역무원을 고용하지 않으니 인건비도 절약할 수 있다.

대신에 이 제도의 헛점을 노려서 무임승차하는 사람들이 많아지면 오히려 그것은 비용의 증가로 이어질 수 있다. 그러니까 사람들의 의식이 성숙해지지 않는다면 완벽한 실패가 될 가능성이 많은 제도인 것이다.

"가끔씩 무작위로 표 검사를 할 때가 있어요. 그럴 때 무임승차했다가 걸리면 벌금으로 40유로를 내야 해요."며칠 후에 오랫동안 독일에서 생활했다는 유학생에게서 이런 말을 들었다. 40유로면 한화로 약 6만 원이다. 우리나라에서는 지하철 무임승차했다가 적발되면 기본요금의 약 30배를 내야 한다. 이런 벌금제도는 독일도 마찬가지인 것이다.

낯설은 환승 시스템

▲독일 하노버전철 플랫폼의 전광판. 1, 8, 18, 2호선 열차가 몇분 간격으로 같은 플랫폼으로 들어온다. ⓒ 김준희

▲독일 하노버전철역에 내려온 비둘기들 ⓒ 김준희

또 한 가지 우리나라와 다른 점은 바로 환승 시스템이다. 우리나라에서는 다른 노선으로 환승을 하려면 지하철에서 내린 후에 일정거리를 걸어서 다른 플랫폼으로 가야 한다. 독일에서는 그럴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있다.

자신이 내린 바로 그 플랫폼에서 다른 노선으로 갈아탈 수도 있는 것이다. 한 플랫폼으로 3~4개 노선의 전철이 차례대로 들어오는 것을 본 적도 있다. 전철 맨 앞 객차에 해당 노선의 목적지가 표시되어 있다. 그것을 잘 확인하고 타지 않으면 낭패를 볼 수도 있다.

독일의 전철역은 우리나라와 마찬가지로 지상에 있기도 하고 지하에 있기도 하다. 지하에 있는 역 플랫폼으로 몇 마리의 비둘기들이 내려와 있다. 어떻게 여기까지 내려왔을까, 아니 저 녀석들은 어떻게 다시 바깥으로 나갈까.

나도 비둘기들 처럼 전철역 안에서 방향을 잃고 혼란스러워 하고 있다. 지하철에 대해서 자신만만했던 나는 처음부터 적응을 하지 못했고 결국 약속 장소에 30분이나 늦고 말았다.

▲독일 하노버열차가 들어오고 있다. ⓒ 김준희