▲들에 핀 소국. 가뭄이지만 질긴 생명력을 보여주고 있다. ⓒ 김동수

아내에게 꽃 이름 물어봤다가...들에 핀 소국을 보면서 '온실 안 화초'라는 말이 생각났습니다. 아무 어려움 없이 자란 이들을 비판할 때 자주 드는 비유입니다. 솔직히 온실 안 꽃은 생명이 질기지 못합니다. 요즘 같은 가뭄에 온실에서 자란 꽃에 물을 조금이라도 주지 않으면 금방 시들어 죽습니다. 하지만 들에 핀 꽃은 웬만한 가뭄에도 질긴 생명력을 보여줍니다. 그런데 꽃 이름을 너무 모릅니다. 아내에게 꽃 이름을 물었습니다.

"여보 이 꽃 이름이 뭐예요?""많이 본 꽃인데 모르겠네요.""많이 본 꽃인데 이름을 몰라요?"

"그럼 '꽃박사'하고 결혼하지 왜 나하고 했어요!""….""아니 꽃 이름 좀 물어봤다고, 꽃박사하고 결혼하지 왜 나하고 결혼했느냐니. 그런 말이 어디있요?""어디 있긴 여기 있지요."

▲꽃이름을 모르겠지만-정말 꽃이름 모름-노란빛깔이 참 예쁩니다. ⓒ 김동수

꽃 이름 물어봤다고. 물론 열심히 일하고 있는데 졸졸 따라 다니면서 꽃 이름을 물어봤으니 화가 날 만도 하죠. 날도 가물고, 더운데 말입니다. 하지만 아내에게 처음 듣는 말이라 충격이었습니다. 자신도 모르는 것 있으면 물어보면서 내가 묻는 것에 화를 내다니 가슴이 답답해지면서 화가 났지만 어떻게 할 도리가 없었습니다. 꽃 이름 모르는 내가 죄인일 수밖에.

▲꽃일까요? 풀일까요? ⓒ 김동수

▲꽃일까요? 풀일까요 ⓒ 김동수

이름 모를 꽃은 지천이었고, 생긴 모양이 꽃인지 풀인지 모르는 녀석들도 있었습니다. 어떤 녀석은 꼭 밤톨같이 생겼습니다. 가뭄 같은 악조건에서는 더 왕성한 것 같습니다. 사람 손길을 타는 곡식들은 가뭄에 메말라가지만 스스로 태어나고, 자라고, 피고, 지면서 이들은 질기고 질긴 생명을 지켜가고 있었습니다.

▲꼭 밤톨같이 생겼습니다. 이곳저곳에 흩어져 피어 있었습니다 ⓒ 김동수

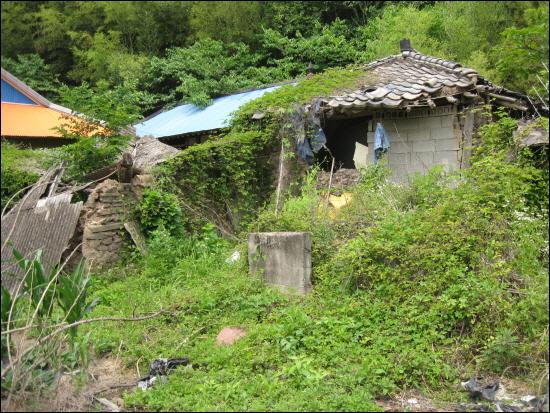

이처럼 꽃은 지천인데 시골은 점점 사람냄새가 사라지고 있었습니다. 인정이 메말랐다는 것이 아니라 빈집이 여기저기 눈에 들어왔습니다. 가슴이 횅한 느낌입니다. 그 옛날 이 집도 사람이 북적거리고, 아이 울음소리가 온 동네에 우렁차게 들렸을 것입니다. 하지만 지금은 소 먹을거리 볏짚 잠자리였고, 풀만 무성했습니다.

▲빈집. 그 옛날 여기도 사람냄새 가득한 집이었습니다. ⓒ 김동수

▲다 쓰러져 횅한 모습이 가슴을 아프게 합니다. ⓒ 김동수

시간이 조금 더 지나면 빈집은 하나둘씩 또 불어날 것입니다. 그리고 더 많은 시간이 지나면 한 동네가 다 사라질도 모릅니다. 그런 날이 오면 이 나라는 사람 사는 세상이 될 수 있을까요? 그럴 것 같지만 사람 하나 살지 않는 동네가 많아지면 질수록 사람 냄새는 사라질 것입니다.

바람은 저 빈집에 사람이 다시 들어와 북적북적거리면 좋겠습니다. 너도 살고, 나도 살는 세상은 우리 모두가 사는 세상입니다. 바로 살림세상이 되는 것이지요. 아내에게 꽃 이름 모른다고 타박을 들었지만 빈집에 사람이 다시 들어오기를 바라는 마음으로 횅한 가슴을 채웠습니다.