|

566돌 '한글날'을 맞았다. 한글은 조선 세종 25년(1443년)에 완성돼 세종 28년(1446년)에 반포됐다. 이 문자의 첫 이름은 「훈민정음(訓民正音)」. '백성을 가르치는 바른 소리'였다. 초성 17자와 중성 11자로 구성된 이 문자는 '인의(人意)'에 그 근본을 둔 문자였다.

창제의 원리와 뜻을 밝힌 해례본은 현재 자취를 감추어 그 내용을 자세히 알 수는 없지만 한글의 기본 원리가 발음기관의 모양에서 왔음은 익히 잘 아는 사실이다. 또한, 우리가 익히 잘 알고 있는 '훈민정음 서문'에서도 창제의 뜻을 알 수 있다.

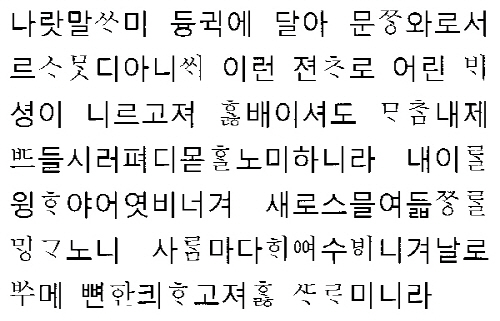

▲훈민정음 서문훈민정음 서문 ⓒ 박봉민

나랏말이 중국과 달라 문자가 서로 맞지 않으니 어리석은 백성이 이르고자 하는 바가 있어도 마침내 제 뜻을 글로 적지 못하니라. 내 이를 불쌍히 여겨 새로 스물여덟글자를 만드노니 사람마다 쉽게 여겨 날로 씀에 편안하게 하고자할 따름이니라.

이처럼 한글은 백성을 불편과 부당함을 불쌍히 여긴 한 군주의 '애민(愛民)'에서 비롯된 것이며 이는 훗날 전인류가 길이 보존해야한 문화유산으로 여겨져 '유네스코세계문화유산'으로 등재된다.

말과 글은 그 민족의 정신이라고 했다. 그리고 민족이 살아온 기록이며 증거이다. 하지만 오늘날 우리는 한글 보다는 외래어와 외래문자를, 제대로 된 바른 한글보다는 변형되고 축소된 국적불명의 문자에 빠져있다.

그리 멀지 않은 과거에 우리는 우리말과 글을 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 36년의 엄혹한 시절을 견뎌야만 했던 시절이 있다. 당시 침략자들은 우리에 대한 식민통치의 가장 손쉬운 방법으로 우리말과 우리글에 대한 말살을 획책하기도 했었다. 이러한 과거를 기억하는 우리가 어찌 오늘날 '한글'을 멸시하고 천대할 수 있겠는가.

최근 우리는 침략자들의 영토침탈 야욕에 치떨리는 노여움을 느낀다. 하지만 정작 우리 스스로가 지켜내야 할 우리의 정신, 우리의 말과 글에는 너무 소홀한 것은 아닌지 반성하는 오늘이길 바라본다.

|