| 2013년 현재, 한국에서는 '위험사회'에서 살아남기 위한 대안으로 '마을공동체'가 떠오르고 있습니다. '선언하고, 밀고, 짓는 토건국가'가 아닌, '소통하면서 서로를 살리는 마을을 만드는 돌봄사회'로 패러다임을 전환하자는 것입니다. <오마이뉴스> '마을의 귀환' 기획은 이러한 생각에 공감하면서 지난해 8월 시작됐습니다. 서울, 부산, 대구 등 한국 도시 곳곳에서 진행되고 있는 마을공동체 만들기를 생생하게 조명하면서, '마을공동체가 희망'이라는 것을 보여주고자 노력했습니다. '마을의 귀환' 기획팀은 <오마이뉴스> 창간 13주년을 맞아 민관이 협력해 '지속가능한 마을만들기'를 진행하고 있는 영국식 마을공동체 만들기 모델을 찾아갑니다. [편집자말] |

[특별취재팀: 글 홍현진·강민수 / 사진 유성호]

▲로컬리티의 혁신담당관인 제스(Jess)가 21일 오전 영국 런던 성 누가 커뮤니티 센터(St Luke’s Community Centre)에서 열린 워크숍에서 '마을을 어떻게 개조할 것인가' 주제로 참가자들과 함께 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호

2월 21일, 영국에서의 마지막 아침이 밝았다. 취재팀 마지막 일정은 마을만들기 사업체 연합(Development Trust Association)인 로컬리티(Locality)의 워크숍. 750개 회원단체가 있는 로컬리티는 정부·지자체·기업의 빈 공간을 장기적으로 빌려 커뮤니티에 활용하는 '에셋 매니지먼트(Asset Management)'를 실현하고 있다.

런던 중심가의 '성누가 커뮤니티 센터(St Luke's Community Centre)'에서 열린 이날 워크숍은 영국 남동부 지역의 마을공동체들을 대상으로 열렸다. 인접 지역의 마을공동체들이 서로 정보를 공유하고 고민을 나눌 수 있도록 한 것이다. 로컬리티의 혁신 디렉터(Director of Innovation)인 제스 스틸(Jess Steele)은 워크숍을 시작하면서 다음과 같이 화두를 던졌다.

"오늘 함께 생각하려는 것은 '지역(Local)'이 도대체 뭐냐는 거예요. 사람들은 런던, 해크니, 에딘버러 등을 지역이라고 말하죠. 그것보다 더 작은 단위가 필요해요. 관리체계에 따라 지정된 게 아니라 주민들이 주체적으로 정한 개념이 필요해요. 지도상에 나타나지 않은 것도 지역이 될 수 있어요. 지역의 경계선은 주민들이 정하는 거죠." 마을만들기에 필요한 것, '절약정신', '성급함', '사교성'

▲21일 오전 영국 런던 성 누가 커뮤니티 센터(St Luke’s Community Centre)에서 열린 워크숍에서 참가자들이 마을의 안 쓰는 공간과 비어 있는 건물을 어떻게 활용할 것인가에 대해 이야기를 나누고 있다. ⓒ 유성호

각 마을공동체 대표자들은 4개의 둥근 테이블에 3, 4명씩 둘러앉아 제스의 말을 경청하면서 중요한 것들을 메모했다. 참가자는 15명. 대부분 로컬리티 회원이다.

제스는 국가 주도의 대규모 도시 재생 사업과 주민 스스로 진행한 마을 사업을 비교하면서 '좁살 크기'의 작은 커뮤니티에 필요한 덕목, 세 가지를 강조했다. 바로 절약정신, 성급함, 사교성이다.

"큰 사업에서는 절약이 좋은 일이라는 걸 못 느껴요. 쓸 수 있는 돈이 많을수록, 쓸데없이 보도블록을 바꾸는 일이 일어나는 거죠. 성급함도 미덕이 될 수 있어요. 5, 6년 걸리는 국가 사업은 '도움이 될까'라는 생각만 점점 갖게 하죠. 남들이 해주기를 기다리는 게 아니라 성급함을 통해 우리가 직접 실현할 수도 있어야 해요. 마지막으로 사교성. 커뮤니티는 재미가 있어야 하는 거죠. 사람들이 모여서 차 마시고, 샌드위치 만들어 먹는 것도 좋아요. 거창하지 않아도 재미가 있으면 가치가 있는 거죠." 이날 워크숍 주제는 '마을을 어떻게 혁신할 것인가(Self-Renovating Neighbourhood)'다. 마을의 인적 자원과 물적 자원을 활용해서 마을만들기를 하는 것이다. 먼저 참가자들은 워크숍 참가 이유와 하는 일을 자유롭게 소개하는 시간을 가졌다. 영국 남동부 해안지역인 람스게이트(Ramsgate)에서 온 자넷(Janet Fielding)은 '모터하우스(Motor House)'라는 프로젝트를 진행하고 있다. 정원 가꾸기 모임으로 시작한 이 프로젝트는 현재 항구 지역에 사용하지 않는 빈 공간을 커뮤니티가 어떻게 활용할 지 고민하고 있다

자넷은 "프로젝트 도중에 암에 걸린 것을 알게 됐지만 나를 대신해 이웃주민들이 6개월 동안 운전을 도와주고 요리를 해줬다"다고 고마움을 표시했다. 쟈넷은 "프로젝트를 진행하면서 가장 어려운 점은 처음부터 우리가 하나씩 만들어 가야하는 것"이라고 말했다.

펍, 공원, 마굿간... 마을의 '빈 공간', 어떻게 활용할까

▲21일 오전 영국 런던 성 누가 커뮤니티 센터(St Luke’s Community Centre)에서 열린 워크숍에서 참가자들이 각자 자신에게 가장 의미 있다고 생각하는 사진을 고르고 있다. ⓒ 유성호

소개를 마친 후 참가자들은 한쪽에 마련된 원형 테이블로 이동했다. 테이블에는 도시의 일상적인 풍경이 담긴 30여 장의 사진이 놓여 있다. 공사 중인 빌딩, 잔디가 깔려 있는 공원, 아이들이 놀고 있는 놀이터 등. 사람들은 이 중에서 자신에게 가장 의미 있다고 생각하는 사진을 한 장씩 골랐다. 그리고 그 이유를 공유했다. 우리도 한 테이블에 자리를 잡고 앉았다.

자신을 50대라고 밝힌 탈랄(Talal)은 회색 건물에 '공사 중' 안내가 붙어 있는 사진을 골랐다. 핀 퓨처 개발신탁(Fin Future Development Trust)에서 일하고 있는 탈랄에게 이 사진은 현재 구상 중인 마을공동체 사업을 떠올리게 한다.

핀 퓨처 DT 사무실 앞 건물은 예전에는 유명한 펍(영국식 맥줏집)이었지만 최근에는 버려진 공간이 되었다. 탈랄은 이 건물을 마을만들기 사업체에서 이전 받아서 건물 옆에 자리잡은 기숙사 학생들에게 작업실로 빌려줄지, 친분이 있는 한 여성단체에게 수공예 작업실로 빌려줄지 고민 중이다. 버려진 펍은 주민들을 위한 공간이자, 마을만들기 사업체의 수익창출 모델이 될 것이다. 물론, 임대료는 저렴하다.

매너하우스 개발신탁(Manor House Development Trust)의 케이트(Kate·26)는 낡은 건물이 있는 사진을 골랐다. 옆에는 녹지가 있었다. 탈랄과 같은 해크니 지역에서 온 케이트는 핀스버리 공원(Finsbury Park) 인근의 빈 공간과 녹지들을 어떻게 커뮤니티를 위한 공간으로 만들지 구상하고 있다.

20여년 간 구청 공무원으로 일한 키스(Keith Clear·66)는 고풍스러운 건물이 있는 사진을 팀원들에게 보여줬다. 이 역시 키스가 고민하고 '빈 공간'을 떠올리게 한다. 키스는 퇴직 후 메드웨이(Medway) 지역의 자폐아 자선단체인 '매직(MAGIC, Medway Autism Group and Information Center)'에서 일하고 있다. 그 자신도 발달장애가 있는 아이의 아버지다.

"어느 땅 부자가 자폐아 아들이 죽자 아들을 기리는 마구간을 지었어요. 마구간 옆에다 다른 장애인들이 와서 말 타고 노는 시설도 만들었죠. 그런데 구청 허가를 받지 않아서 현재는 비어있어요. 주인과 이야기해서 장애인들을 위한 공간을 만들고 싶은데 어떻게 실현할 수 있을지 고민이에요." 쓱쓱 그리는 마을지도... 서울서 온 우리는 떠오르는 게 없네

▲21일 오전 영국 런던 성 누가 커뮤니티 센터(St Luke’s Community Centre)에서 열린 워크숍에서 참가자들이 '마을을 어떻게 개조할 것인가' 주제로 토론을 벌이고 있다. ⓒ 유성호

이제 세 사람은 한 장의 종이에 자신의 마을지도를 그렸다. 대표적인 건물이 무엇인지, 그중 빈 건물이나 버려진 공터가 있는지 고민하기 시작했다. 키스는 메드웨이 강(Medway River), 인근 대학, 장애인 단체들을 쓱쓱 그려 넣었다. 어찌나 상세한지, 감탄이 절로 나온다.

탈랄과 케이트가 그린 마을은 뜻밖에도 취재팀의 숙소 주변이었다. 두 사람이 일하고 있는 곳은 핀스버리 공원을 중심으로 마을만들기 사업을 벌이는 개발신탁 단체다. 두 장의 마을 지도를 보니 지난 9일간 바쁜 일정에 찬찬히 둘러볼 여유가 없던 숙소 인근이 한눈에 들어왔다.

취재진도 펜을 들고 전형적인 서울의 동네 지도를 그렸다. 다닥다닥 붙은 아파트, 단지에 딸린 상가, 그 사이에 끼어 있는 작은 놀이터, 어린이집. 더 떠오르는 게 없다. 세 사람이 그린 지도에 비해 초라했다.

머릿속으로 내가 살고 있는 마을의 지도도 그려본다. 마을버스 정류장, 빵집, 편의점, 슈퍼마켓, 호프집. 집에서 지하철역으로 가는 길에 체력 단련 기구와 미끄럼틀이 있는 공원이 있는데 이름이 기억나지 않았다. 지난해 8월부터 마을 취재를 했지만 정작 내가 살고 있는 마을을 들여다보지 못했다.

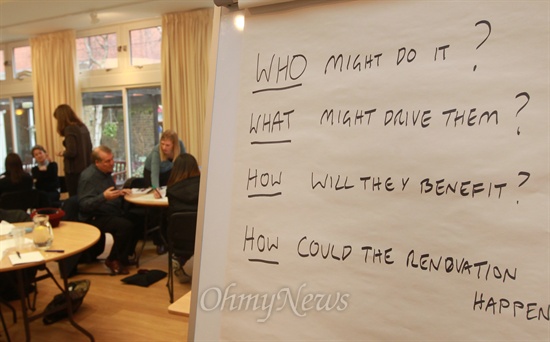

이렇게 자책하는 사이, 마을지도 그리기가 끝났다. 키스가 그린 마을지도를 큰 종이에 붙이고 제스가 제시한 물음표에 답을 찾아본다.

"Who might do it? (누가 할 수 있을까요?) What might drive them? (무엇이 그들에게 동기가 될 수 있을까요?) How will they benefit? (그들이 어떻게 도움이 될까요?) How could the renovation happen? (어떻게 혁신을 만들어낼 수 있을까요)" 각 질문에 대한 답을 하나, 하나 찾아가면서 키스는 실마리를 찾았다.

"지도를 그려보니까 생각지 못하게 인적 자산이 있다는 걸 떠올렸어요. 바로 대학생들이에요. 학생들과 파트너십을 이룬다면 이 공간을 활용하는 데에 큰 도움이 될 거예요." 나머지 세 그룹의 발표가 끝나고 점심시간이 됐다. 이들에게는 식사도 중요한 관계맺기의 과정이다. 참가자들이 이야기꽃을 피우며 점심을 먹는 동안 취재진은 제스와 인터뷰를 했다. 회원들이 어려워하는 점은 무엇인지, 그들에게 해주고 싶은 조언은 무엇인지 물었다.

"놀이터 그네 하나 설치하는 데 구청허가... 바보같다" 제스는 먼저 커뮤니티 활동에 제약이 되는 세 가지 장애물을 꼽았다. 책임감 없는 소유권과 관료제, 그리고 기부자들이다. 먼저 '책임감 없는 소유권'이란 토지, 건물에 대한 명목상의 소유권이 아닌 주인 의식을 갖는 소유권이 필요하다는 주장이다.

"제가 살고 있는 지역의 부둣가는 파나마 국적의 한 회사가 소유하고 있는 부지였어요. 그들은 영국법을 따르지 않고 부지에 대한 보험을 들지 않았죠. 부둣가가 불에 타 그 지역 사람들이 삶과 터전이 위험이 처했는데, 주인에게 어떤 벌금도 부과되지 않았고, 그 부지를 빼앗기지도 않았어요. 부지를 커뮤니티 소유로 전환하는 데 6년이라는 시간이 걸렸죠." 제스가 말을 이어갔다.

"많은 사람들이 자기가 소유하고 있는 빌딩, 토지 등에 대한 관심이 전혀 없는 경우가 많아요. 예를 들어, 연기금의 대주주들은 150개의 빌딩을 소유하고 있지만 그 빌딩들이 어디 있는지도 모르죠. 그 빌딩 안에 세입자가 살고 있는지 관심도 없고요. 상점이 많이 비어 있는 빌딩을 보면 지역 주민이 아니라, 은행, 연기금, 회사가 소유주예요. '책임감 있는 소유권'에 대한 의무가 있다면 그들이 관리를 전혀 안 하지는 않을 거예요." 두 번째는 관료제의 문제다. 건축 허가를 받거나 건물 용도를 전환하는 과정이 복잡하기 때문이다. 지자체 관료들은 전문가만이 할 수 있다는 편견이 있어서 주민이 하는 일을 쉽게 못 믿는다는 것이 제스의 지적이다.

"예를 들어, 작은 상점 하나를 6개월간 청소년 센터로 사용하려고 했었는데, 비용이 5000파운드(약 814만 원)가 드는 침수 위험도 시험을 하라는 거예요. 상점을 청소년 센터로 바꾼다고 해서, 침수 위험이 커지는 것이 아닌데도 말이죠. 작지만 이런 바보 같은 규정들이 많아요." "주부들이 아이들을 위해 그네를 설치하려고 했는데 과정이 복잡하다고 하소연하죠. 구청의 허락 없이는 불가능한 거예요. 관료제의 경직성은 '전문가만이 할 수 있다'는 편견에서 나오죠. 방치된 빌딩, 버려진 공간들에 대해서도 두 말할 나위 없어요." 세 번째는 사업 자금을 대는 기부자다. 영국에서는 마을 사업에 서너 개의 기부자들이 결합되기도 한다. 기부자들은 서로의 목적이 다를 수 있다. 때문에 지원금을 받는 입장에서는 기부자들의 복잡한 입맛을 맞추기가 쉽지 않다. 자금을 받는 것에서부터 사업 보고서와 관련한 복잡한 과정까지, 기부자 때문에 커뮤니티 단체는 어려움을 겪는다.

"마을 만들기, 이타심 버리고 사심 가져라"

▲마너하우스 개발신탁(Manor House Development Trust)의 케이트(Kate)가 21일 오전 영국 런던 성 누가 커뮤니티 센터(St Luke’s Community Centre)에서 열린 워크숍에서 조별 토론을 마친뒤 자신이 거주하고 있는 지역의 핀스버리 공원(Finsbury Park)의 녹지들을 어떻게 커뮤니티 공간으로 만들지 의견을 종이에 적고 있다. ⓒ 유성호

제스는 이번 워크숍을 만든 이유에 대해 "자신이 뭘 하는지 알고, 변화를 이끌어가는 데 능숙한 영웅들이 많다"면서 "그러나 이 영웅들은 좀더 큰 그룹과 네트워크를 만들어가는 능력이 부족해, 협력하는 능력이 필요하다"고 말했다.

제스는 마을 활동에서 '이타심'을 버리고 대신 '사심'을 어떻게 실현할지 고민해야 한다는 조언을 하기도 했다.

"생각해봐요. 차에 치일 위기에 처한 아이를 위해 내 한 몸 던지는 것은 분명 자애로운 행동이지만 지속가능하지는 않잖아요. '이타심(Selflessness)'이 한쪽에 있다면, 그 반대편에는 '이기심(Selfishness)'이 있어요. 그리고 그 중간에 '사심(Self-interest)'이라는 게 있어요. 사심은 자기가 관심이 가고 중요하다고 여기는 것을 직접 해보는 거예요. 마을 활동에서 가장 중요한 점은 어떻게 사심을 움직여 나의 욕구를 공동의 욕구로 만들 것인가라고 생각해요." '사심을 움직여 공동의 욕구로 만들라'는 제스의 말을 들으면서 워크숍 내내 자책에 시달리던 마음에 반짝 불이 들어왔다. 마을 활동이라는 것은 착한 마음, 이타심이 있는 이들이 할 수 있는 것이라고 은연중에 생각해왔던 것은 아닐까. 그러나 전문가 제스의 말대로 오히려 사심 충만한 이들이 지속가능한 방식으로 마을을 풍요롭게 만들 수 있다.

바쁘고 고단한 몸으로도 '사심'이 생기는 있는 곳이라면 우리는 기꺼이 발길을 옮기지 않는가. 인터넷 검색창에 사심이 담긴 키워드를 입력했다. 엔터를 누르자 푸릇푸릇하고 먹음직스러운 작물들이 자라나는 도시텃밭의 풍경이 펼쳐졌다.