지난 2010년 국가인권위원회 조사를 보면, 우리는 하루 평균 80여 차례 이상 감시카메라에 찍힌다고 한다. 가령, 서울시민이 지하철역에서 집까지 511미터를 걷는다면 그 사이에 20차례, 9초에 한 번꼴로 찍힌다고 한다. 바랐든 바라지 않았든 우리는 감시사회에 살고 있다.

아이 하나가 학교폭력 때문에 스스로 목숨을 끊었다. 정부는 과연 기대를 저버리지 않았다. 구조적 문제는 몰라라 하고 해상도 높은 감시카메라 대수만 늘리면 학교폭력이 줄어든다고 생각하니 지나치게 천진난만하지 않은가. 사방에 감시카메라를 늘려 유리감옥 같은 교실에 수십 명씩 몰아넣고 경쟁만이 살 길이라고 하라는데 어찌 지금 같은 비극이 일어나지 않겠나. 교육이 사육처럼 된, 구조적 문제는 몰라라 하고 '일진'을 피살이하듯 솎아내기만 하면 평화로운 학교가 된다고 여긴다. 아, 이 놀라운 단순함! 이들이 이 나라의 어른들 입에서 나올 말인가. 얼굴 참 두껍다.

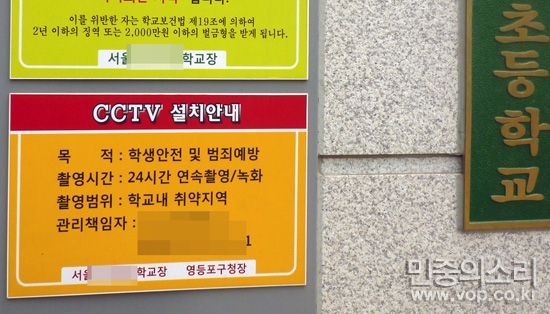

▲감시카메라감시카메라 설치 안내문 ⓒ 민중의 소리

감시카메라가 우리 아이들을 지켜줄 수 있을까. 국가권력이 개입하여 학교를 감시가 일상화된 파놉티콘으로 만드는 데 너무 쉽게 동의하는 건 아닐까. 파놉티콘은 '모두'를 뜻하는 판(pan)과 '본다'를 뜻하는 옵티콘(opticon)을 더해 만든 말로 최소 비용으로 최대 감시 효과를 내는 원형감옥. 독재정권의 감시와 사찰에 저항해 온 이 땅에서 감시를 일상으로 받아들이는 나라가 되어간다.

잇따르는 학교폭력 가해자, 성범죄자 같은 악마화된 타자들만 감시하는 눈이면 좋겠지만 그런 일은 일어나지 않는다. 좋은 사람, 나쁜 사람을 가리지 않는다. 조지 오웰의 소설 <1984>에 나오는 '빅브라더(big brother)'가 생각난다 빅브라더는 텔레스크린, 사상경찰, 마이크로폰 들로 사람들 사생활은 물론이고 머릿속 생각까지 감시를 일삼는다. 감시카메라가 제러미 벤담이나 조지 오웰이 염려했던 감시사회가 지금 여기, 이 나라가 아닐까. 이제 우리에게 '지켜보는 눈'이 없는, 자기만의 공간이란 게 있기나 할까.

말이 길어졌다. 이 'CCTV'를 우리 말로는 도대체 뭐라고 해야 하나? 신문이고 방송이고 한 가지로 쓰지 않고 제각각 쓴다. 많은 신문들이 'Closed Circuit Television'에서 머릿글자만 따서 쓴 'CCTV'를 가장 흔하게 쓴다. '시시티브이(CCTV)'처럼 한글로 쓰고 묶음표 안에 줄임말을 써주기도 한다. 더러 쓰임을 따져 '무인감시카메라, 감시카메라, 상황관찰기, 영상정보처리기기'라고도 하며, 본디말을 곧이곧대로 뒤쳐서 '폐쇄회로텔레비전, 폐회로텔레비전, 폐쇄회로(CC)TV, 폐쇄회로TV(CCTV)'처럼 쓰기도 한다.

'상황관찰기' 같은 말은 국립국어원에서 다듬은 말로 내놓은 건데 죽은 말이 되고 있다. 그래서 말인데, 본래 목적을 따져 '감시카메라', '관찰카메라', '주차단속카메라', '속도단속카메라', '방범카메라' 따위로 자리에 맞게 쓰면 어떨까? 뭐, 그렇다고 해서 '감시'나 '통제'라는 속내를 감출 수는 없다.