"일찌감치 예매한 내가 정말 호구였구나, 억울한 생각이 들었어요." 지난 2일부터 3일간 경기 이천 지산포레스트리조트에서 열린 '지산 월드 락 페스티벌(이하 지산락페)'에 갔다 온 김혜정(가명·30)씨는 신나게 공연을 즐겼지만 기분이 개운치 않았다.

지산락페 초대권이 '중고나라'와 같은 인터넷 거래 사이트에서 '3일권' 4만5000원, '1일권' 1만5000원에 거래되고 있었지만, 김씨는 티켓 구매 사이트에서 3일권 표를 20만 원에 구매했기 때문이다. 심지어 그것도 아직 지산락페의 출연진이 다 공개되지 않은 상태에서 사전 예매로, 정상가보다는 20% 할인된 가격에 산 것이었다.

이처럼 페스티벌 초대권이 인터넷상에서 헐값에 거래되면서, 정상가로 티켓을 구매하거나, 약간의 가격할인을 받기위해 사전 예매하는 사람들까지도 "손해 보는 기분"을 호소하는 경우가 늘고 있다.

김씨는 "같이 온 친구도 초대권을 받고 왔어요"라며 "초대권을 받은 사람들이 제 친구처럼 공짜로 와서 놀면 그나마 괜찮은데, 그걸 헐값에 팔아버리니까 제 돈이 아깝다고 느꼈어요"라고 말했다.

초대권 인터넷에 올라오자, 표값 '와르르' 무너져

ⓒ 박정훈

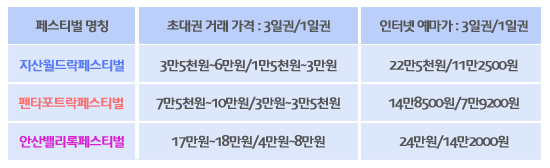

이전부터 록 페스티벌의 초대권이 꽤 많이 거래되긴 했지만, 올해 지산락페처럼 가격이 폭락된 채로 팔리는 경우는 드물었다. 위 표를 참고하면, 3일권 기준으로 계산하더라도 지산락페는 '초대권 거래가'와 인터넷 예매가가 5배나 차이난다. 만약 사전예매(1차 예매, 17만5000원)로 산다고 하더라도, 초대권을 사는 것과는 10만 원 이상 차이가 난다.

초대권 거래 가격을 보면 공식 루트를 통해서 표를 사려던 사람들도 '초대권'의 유혹에 넘어갈 수밖에 없다. 일일이 가격을 검색해보고, 직접 만나서 거래도 해야 하지만, 그 불편함도 감수할 만큼 금액차가 엄청나기 때문이다.

미리 표를 예매한 사람들은 불쾌하고 손해 보는 느낌이 들 수밖에 없다. SNS상에도 "지산락페를 제 값 다 주고 '호구와트'로 입장 한다", "지산은 초대권을 얼마나 뿌린 걸까, 중고나라에 표가 넘친다", "올해 락페들은 제값주고 가는 게 이상한 상황" 등 초대권이 난립하는 상황에 대한 성토가 이어졌다.

지산락페 수준은 아니지만 안산밸리록페스티벌(이하 안산록페)과 펜타포트락페스티벌(이하 펜타포트)도 초대권 거래가가 인터넷 예매가의 절반으로 떨어져 있었다. 1일권 기준으로 초대권 가격선이 어느 정도 유지되었던 안산록페마저도 마지막 날 티켓은 4~5만 원 선에서 거래되기도 했다.

안산록페 1일권을 현매로 14만8000원(통신사 할인 포함)에 산 이정환(가명·29)씨는 "인터넷에서 초대권이 싸게 거래되는 걸 알았다면 나 역시 그걸 샀을 것이다"라며 "공연 자체에는 불만이 없고 재미있게 놀았지만, 초대권이 싸게 거래되고 있는 것에 대해선 썩 기분이 좋진 않다"고 말했다.

그 많은 초대권은 누가 다 만들었을까?초대권의 난립은 작년까지만 해도 3개였던 여름 록 페스티벌이, 올해 '현대카드 시티브레이크와' 안산록페가 추가되면서 5개로 늘어난 데서 기인한다. 시장이 과열되었고, 주최 측에서도 사람을 불러 모으기 위해서 초대권을 뿌릴 수밖에 없는 것이다. 초대권이 정말 공연에 가고 싶은 사람뿐만 아니라 페스티벌에 전혀 관심 없는 사람들에게까지 전해지면서, 거래가도 자연스레 낮아졌다.

이에 대해 음악평론가 차우진씨는 12일 기자와 한 통화에서 "시행하는 주최 측에서는 티켓이 아무리 안 팔려도 공연을 접어버리면 안 된다"면서 "사람을 많이 오게 하는 것이 중요하기 때문에 막판에 많이 뿌릴 수 있다, 지산락페는 (CJ와 결별하면서) 사실상의 1회고, 안산으로 관객들이 갈 것을 염려해서 초대권을 많이 뿌렸을 거라고 유추할 수 있다"라고 말했다.

하지만 장기적으로 볼 때 주최 측의 욕심은 오히려 페스티벌 흥행에 악영향을 미칠 수도 있다. 매년 여름마다 록 페스티벌에 갔고, 올해도 안산록페를 사전 예매해서 간 정성규(가명·27)씨는 "예년에는 그래도 마음 편하게 얼리버드(사전예매)로 사는 게 낫다고 생각했는데, 작년부터는 얼리버드를 사는 게 오히려 손해라는 인식이 퍼지고 있다"고 지적했다. 초대권을 많이 뿌려서, 계속해서 초대권이 인터넷에서 저가에 거래될 경우, 록 페스티벌에 대한 충성도가 높은 관객들이 예매를 하지 않을 수 있다는 이야기다.

만약 초대권을 뿌릴 수밖에 없는 상황이라면, '초대권 거래'에 대한 주최 측의 대책은 없는걸까? 안산록페 주최측인 나인 엔터테인먼트 측은 12일 기자와 한 통화에서 "초대권은 판매되는 티켓의 3~5% 정도가 최대치로 나가게 되고, 라디오 프로모션 같은 경우엔 초대권 당첨자 본인이 오지 않는 경우엔 다시 돌려보내고 있다"고 답했다. 그러나 "티켓을 직접 구매한 후 마케팅을 하는 업체의 경우에는 그 초대권을 받은 사람이 재판매를 해도 막는 것이 애매하다"라고 말했다.

페스티벌 주최 측에서도 '초대권 관리'해야

▲지산월드락페스티벌 홈페이지 ⓒ 지산락페 홈피

이에 대해 음악평론가 차우진씨는 "초대권 자체가 문제가 아니다, 티켓 가격이나 2개월 동안 페스티벌이 몰려있는 게 문제다"라며 "시장이 작으니까 초대권 뿌리는 거고, 시장이 작다는 건 현실적으로 갈 수 있는 사람도 적다는 거다"라며 근본적인 문제를 이야기했다.

정성규씨도 비슷한 이야기를 했다. 그는 "국내 음악팬들의 스펙트럼이 그다지 넓지 않은 상황에서 '현대카드: 시티브레이크'처럼 메탈리카와 뮤즈가 같이 나오는 공연이 하나 있으면 다른 페스티벌들은 살아남기가 힘들다"며 "국내 시장의 협소함이 초대권을 뿌리게 되는 이유"라고 지적했다.

대부분의 록 페스티벌이 적자를 면치 못하는 상황이고, 점차 브랜드 가치를 쌓아가는 시기라는 점에서 초대권은 일종의 필요악인 듯하다. 어쩔 수 없이, 살아남기 위하여 초대권을 뿌리는 주최측을 무조건 비난할 수는 없다. 하지만 초대권이 헐값에 풀렸을 때 '제값 주고 산 사람들'이 얼마나 허탈할지에 대해서는 주최 측도 고민해야 한다. 그들은 대부분 음악 팬이고, 록 페스티벌을 즐겨 찾는 사람들이다. 장기적으로 봤을 때 그들의 존재는 소중하다.

초대권을 없애는 것이 힘들다면, 함부로 거래가 안 되도록 '초대권 관리'를 할 필요가 있다. 이를테면 초대권 거래를 최대한 제한하든가, 초대권 명단에 기록된 사람만이 초대권을 사용할 수 있도록 대책을 세워야 할 것이다.

덧붙이는 글 | 고함20(http://goham20.com)에 게재됐습니다.