▲점점이 피어나는 가을 국화의 노란빛이 무대를 가득 매웠다. ⓒ 국립극장

수묵화지만 색감은 유화에 가깝다. 몸에 딱 맞는 저고리와 페티코트를 연상케 하는 부푼 치맛단에선 촌스러울 정도로 단정한 한복의 모습은 찾아볼 수 없다. 도리어 신윤복의 <미인도>에서나 볼 법한 여인들의 고혹적인 몸태가 시선을 잡아끈다. 거대한 화폭을 연상케 하는 무대는 깔끔하면서도 극도로 미니멀하다. 다름 아닌 국립무용단 <묵향>의 무대다.

국립무용단의 이번 공연을 통해 한국무용은 고루할 것이란 선입견은 보기 좋게 빗나갔다. 한복의 선과 색감에 더해진 정제된 몸짓은 고전과 현대를 넘나들며 한 폭의 그림 속으로 관객들을 이끌었다. 새하얀 눈 속에서 피어오른 꽃분홍색 매화 봉오리는 청초한 녹색의 난이 되었다가 점점이 피어나는 노란빛의 가을 국화에서 이내 기개어린 대숲을 이루었다.

▲난에서는 남자무용수와 여자무용수가 각각의 잎과 꽃으로 표현돼 청초한 난초의 형상을 그려냈다. ⓒ 국립극장

사군자에서 모티브를 가져온 <묵향>은 무용가이자 안무가였던 최현의 유작 '군자무'를 윤성주 국립무용단 예술감독이 재창작한 작품. 매란국죽 사군자를 그리는 선비의 정신에 초점을 맞춰 의상과 조명 등 일체의 군더더기는 덜어내고 몸짓을 통한 감정의 표현을 최소화했다. 70여분의 비교적 짧은 공연시간임에도 불구하고 낯선 여운이 묵직하게 이어졌다.

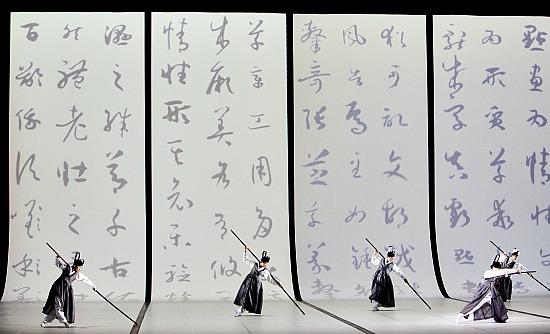

▲대의 곧은 선을 통해 선비들의 강직한 모습을 그려냈다. ⓒ 국립극장

국악기와 서양악기의 조화도 흥미로웠다. 돌림노래처럼 겹쳐지는 정가부터 거문고와 콘트라베이스, 가야금과 바이올린의 선율이 한데 뒤섞여 '가락'이라기 보단 '음률'에 가까운 화성을 자아냈다. 특히 무용수가 한꺼번에 나와 통일된 움직임을 선보이는 종무의 군무는 이색적인 음악과 어우러져 마치 장엄한 레퀴엠을 떠올리게 했다.

한 장의 그림 같은 프레스 컷에 홀려 조심스레 발걸음을 옮긴 국립무용단의 무대는 놀라움 그 이상이었다. 한국무용의 새로운 색채를 경험해보고 싶다면 '향기로운 먹 냄새'에 취해볼 것을 권한다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 "문화공감"에도 게재된 기사입니다.