[기사 수정 : 1일 오전 10시16분]

ⓒ

기적(汽笛)만 울렸다면, 기적(奇跡)은 가능했다. 세월호 참사 때 이준석 선장 등 선원들이 손쉽게 퇴선 신호를 울릴 수 있었다는 사실이 6월 30일 '쌍둥이배' 오하마나호 현장검증에서 드러났다. 선원들은 조타실에 대기하고 있을 때에도, 해경 구조정에 오르기 전에도 퇴선 신호를 작동시킬 수 있었지만 그저 배를 탈출하는 데에만 급급했다.

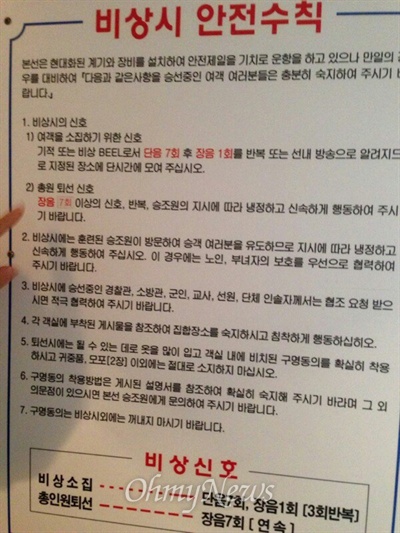

피해자 쪽 변호인 자격으로 현장검증에 참여한 김용민 변호사는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "선내 방송은 물론 기적을 울리는 것으로도 퇴선 명령이 가능했다"고 말했다. 그는 "객실에도 비상시 행동요령 안내판이 있었기 때문에 승객들도 기적소리가 퇴선 명령임을 알았을 것"이라며 안타까워했다.

오하마나호 현장검증은 선원들의 공판 절차 일부였다. 지난달 30일 광주지방법원 형사11부(부장판사 임정엽)는 사고 당시 조타실·기관실 상황과 이동경로, 구조장비 상황 등을 파악하기 위해 약 두 시간 동안 배 곳곳을 둘러봤다. 이 배는 세월호와 구조, 크기 등이 매우 비슷하기 때문에 재판부는 공판준비기일부터 현장검증의 필요성을 강조해왔다. 여기에는 이준석 선장 등 선원 5명과 변호인, 검사와 일반인 생존자와 유족, 단원고 학생들의 가족도 참여했다.

그런데 이들은 현장검증에서 퇴선 명령이 무척 쉬웠다는 사실을 새롭게 알았다. 오하마나호 '비상시 안전수칙'에는 ▲ 비상시에는 기적 또는 비상벨로 단음 7회 후 장음 1회를 반복해 승객들을 모으고 ▲ 장음 7회 이상을 눌러 퇴선명령을 내리라고 쓰여 있었다. 승객들의 대피를 유도하기 위해 굳이 방송을 하지 않아도 됐다. 버튼 하나만 누르면 기적이 울리는 상황이었다.

기적(汽笛) 버튼 위치는 조타실과 양쪽 윙브릿지... 해경도 손 뻗으면 닿을 곳

▲'세월호 쌍둥이' 오하마나호 현장검증세월호 참사 발생 75일째인 30일 오후 인천항에 정박중인 세월호 쌍둥이 배인 '오하마나호'의 현장검증을 위해 세월호 선원대표들을 태운 차량이 배에 오르고 있다. ⓒ 사진공동취재단

▲퇴선신호로 기적을 울리는 장치는 오하마나호 조타실 안과 배 좌우현에 하나씩, 모두 세 개가 있었다. 특히 조타실 안 장치는 '퇴선신호' 표시판이 눈에 잘 띄도록 되어 있었다. 이준석 선장은 현장검증에서 "세월호도 같다"고 말했다. 하지만 조타실에서 해경을 기다리던 선원들 가운데 누구도 이 버튼을 누른 사람은 없었다. ⓒ 세월호 희생자대책위 제공

▲오하마나호의 퇴선장치. 이 기계는 갑판 양쪽에 하나씩 있다. 이준석 선장은 "세월호도 같다"고 진술했다. 현장검증에 참여한 김용민 변호사는 "해경이 구조를 위해 올라갔던 위치, 바로 거기에 있었다"며 "퇴선명령이 가능했다"고 말했다. 하지만 선원도, 해경도 기적을 울리진 않았다. 승객들은 그저 '가만히 있으라'는 방송대로 대기하고 있었다. ⓒ 세월호 희생자대책위 제공

게다가 이 장치는 조타실에 하나, 배 양쪽 윙브릿지에 각각 하나씩 있었다. 조타실 안에서, 아니면 조타실 밖으로 나가면 얼마든지 조작할 수 있었다. '세월호는 어떠냐'는 변호사들의 물음에 이준석 선장은 "동일하다"고 답했다. 하지만 선원들은 조타실에 모여 있을 때도, 해경 구조정에 올라 탈 때에도 기적을 울리지 않았다.

해경 역시 퇴선명령을 내릴 수 있었다. 김용민 변호사는 "갑판 쪽 장치는 해경이 구조하려고 올라갔던 위치에서 바로 보였다"며 "(배가 기울어) 미끄러워서 퇴선명령을 못했다는 (해경의) 말은 성립이 안 된다"고 했다. 최초로 출동했던 해경들은 가파른 경사 때문에 조타실에 들어가지 않고 대공방송으로 승객들의 퇴선을 유도했다. 하지만 소리가 작아 객실 안쪽까지 전해지긴 어려웠다.

김 변호사는 "승객들은 이미 구명조끼를 입고 한 시간 동안 기다리고 있었다"며 "(누군가) 기적 버튼만 눌렀다면 승객들은 살았을 것"이라고 안타까워했다. 꼭 조타실이나 갑판에서 기적을 울리지 않아도, 기관실에서 퇴선 명령을 할 수 있었다. 그는 "기관사 피고인이 기관실에서도 선내방송을 할 수 있다고 했다"며 "그런데도 선원들은 그냥 조타실로 올라와버렸다"고 말했다.

이준석 선장 등이 기적을 울리지 않고, 기관부 선원들이 방송을 하지 않은 이유는 아직 드러나지 않았다. 김 변호사와 함께 현장검증에 참여했던 박주민 변호사는 "물어보고 싶었지만, 현장 상황만 파악하는 자리였기 때문에 절차상 불가능했다"고 설명했다.

세월호 선원들은 법정에서 어떤 해명을 내놓을까. 이들의 2차 공판은 7월 8일 오전 10시에 열린다.

▲오하마나호에는 조타실, 객실 등 곳곳에 '비상시 안전수칙' 표지판이 붙어있었다. 여기에는 비상시 퇴선신호가 어떻게 나오는지, 그때에는 어떻게 행동하면 되는지가 상세히 나와있었다. 퇴선신호는 비상벨을 누르거나 기적을 울리는, 간단한 방식이었다. 이준석 선장은 "세월호도 같다"고 말했다. ⓒ 세월호 희생자대책위 제공