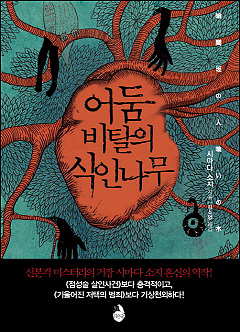

▲<어둠 비탈의 식인나무>겉표지 ⓒ 검은숲

일본 작가들의 범죄소설을 읽다보면, 좀 무섭다는 생각이 들 때가 있다. 물론 영미권 작가들의 작품 중 일부에서도 공포분위기가 느껴지기도 한다(특히 존 딕슨 카아).

여기에는 약간 차이가 있다. 영미권 작가들의 경우는 작품의 분위기를 마치 공포영화의 한 장면처럼 으스스하게 만든다. 죽은 사람이 살아나서 돌아다닌다거나, 한밤중에 아무도 모르게 납골당을 파헤친다거나 하는 식이다.

반면 일본작가들의 작품은 살인사건 자체를 엽기적으로 만드는 경향이 있다. 사람을 죽이고 그 시신을 여덟 개로 토막낸다거나(<이즈모 특급살인>), 시신의 머리를 절단해서 어딘가에 매달아 놓는다거나(<병원고개의 목 매달아 죽은 이의 집>) 하는 식이다.

두 가지 중에서 어떤게 더 무서울까. 아무튼 대부분의 사람들은 살면서 이런 일이 자신에게 생기지 않기를 바란다. 목격 조차도 하고 싶지 않다. 이런 현장을 목격한다면 '사람이 이런 짓까지 해도 되는 걸까' 하는 생각이 들 것이다.

2천년 된 거목의 수수께끼인간이 타인에게 얼마나 잔인해질 수 있는지를 보여주는 것이다. 그런 장면을 보았다면 앞으로 제정신으로 살아가기 힘들 것 같다는 느낌까지도 생길 수 있다. 이런 짓을 저지른 사람과 자신이 똑같은 종족이라는 사실이 믿기 어려운 것이다.

시마다 소지의 2014년 작품 <어둠 비탈의 식인나무> 역시 그런 작품이다. 왠지 제목에서 느껴지는 분위기부터 만만하지 않다. 이 작품에는 사람을 잡아먹는다는 전설을 가지고 있는 거대한 녹나무가 등장한다. 높이는 약 26미터, 몸통에서 나온 줄기의 전체 폭은 동서로 26미터, 남북으로 31미터에 이른다. 둘레는, 세 사람이 양팔을 쫙 펼치고 손을 잡아도 다 못 안을 것 같다.

이 나무가 있는 곳이 어둠 비탈이다. 워낙 어둡기 때문에 이런 이름이 붙었지만, 어두운 과거를 가지고 있는 곳이기도 하다. 과거에는 이 나무 앞에서 수많은 죄인들의 목을 쳤다고 한다. 그렇게 사형된 사람의 목을 점토로 떠받쳐서 나무 아래에 쭉 늘어놓고 사람들에게 보여주었다. 나무가 거대해진 것은, 몇 백 년에 걸쳐 수많은 사람의 피를 빨아먹으며 컸기 때문이라는 소문이 있을 정도다.

작품의 시작은 1984년 요코하마, 사립탐정 미타라이는 신문을 읽다가 한 기사에 관심을 갖는다. 한 민가의 지붕 위에서 변사체가 발견되었다는 기사다. 무슨 이유에서인지 시체는 지붕에 걸터앉은 모습을 하고 죽어있었다. 재미있는 것은 그 민가 옆에 문제의 거대 녹나무가 있다는 점. 이 죽음이 녹나무의 전설과 연관있다고 판단한 미타라이는 자신의 조수이자 작가인 이시오카와 함께 사건수사를 위해 현장으로 떠난다.

괴기와 트릭이 결합된 연쇄살인나무는 인간보다 훨씬 긴 생명을 가지고 살아간다. 그래서인지 옛날 사람들은 나무에 주술적인 외경심을 가지고 있었다. 나무를 자른 사람은 죽어 마땅하다고 여긴 지역도 있었다. 그렇게 생각하게 만든 어떤 이유가 옛 사람들에게는 있었을 것이다. 나무에 죽은 자의 영혼이 깃들어 있다는 말도 있다.

커다란 나무에는 신령이 있다는 말도 있다. 이 작품에 나오는 녹나무처럼 장엄한 나무라면 '신목'이라고 불릴 만도 하다. 땅의 일부가 여기저기서 주먹을 쥐고 하늘 높이 솟은 듯한 모습. 이런 나무를 보고 사람이 압도당하는 것도 당연할 것이다. 고대사회에서 나무를 생명과 동일시하며 나무숭배 신앙이 있었던 것도 비슷한 이유일지 모른다.

이건 어디까지나 나무를 생명의 탄생으로 바라볼 때의 이야기다. <어둠 비탈의 식인나무>에 등장하는 나무처럼, 죽은 자의 피를 빨아먹고 성장했다면 입장이 달라진다. 사람들은 이 나무를 바라보며 감탄하는 대신에, 자신도 이 나무의 저주에 빠져들지 않을까 두려움을 느낀다.

작품에서는 여러 건의 살인사건이 나무 주변에서 연달아서 일어난다. 역사와 괴기, 추리가 한데 합쳐진 셈이다. 우리나라에도 오래되고 커다란 나무들이 있다. 도시에 살다보면 그런 나무를 볼 기회가 상대적으로 적겠지만, 혹시라도 보게 되면 호기심이 생길 것 같다. 이 나무는 어떤 전설을 가지고 있는지. 그 전설에 어두운 면이 있는 것은 아닌지.

덧붙이는 글 | <어둠 비탈의 식인나무> 시마다 소지 지음 / 김소영 옮김. 검은숲 펴냄.