강화도가 고향인 나보다 강화도를 더 잘 아는 강원도 사람이 있다. 최보길 선생이다. '강화도'와 '강원도'는 돌림자가 같다나? 그는 강화의 산마을고등학교 역사 교사로 10년째 재직 중이다. 그가 <강화도의 기억을 걷다>라는 책을 냈다. 강화도를 너무 잘 아는 최 선생은 강화에 대해 너무 몰랐던 강화 사람을 부끄럽게 만든다. 그의 책을 읽으면 어떤 강화도 사람이라도 비슷한 기분이 들 것이다.

고려산, 어린 시절 뛰놀던 놀이터였었는데

▲강화도 고려산 적석사 쪽 낙조대에서 바라 본 내가 저주지의 풍경이 아름답다. ⓒ 김학현

고려산을 놀이터 삼아 컸던 나는 고려산이 그리 많은 사연을 가지고 있는지 몰랐다. 고려산의 원래 이름이 오련산이라고 한다. 책에 따르면 고려 장수왕 4년 천축조사(인도에서 온 고승)가 고려산 정상에서 연꽃을 날려 보냈는데 다섯 곳에 청, 백, 황, 적, 흑색의 연꽃이 떨어졌다. 그곳에 청련사, 백련사, 황련사, 적련사(현재 적석사), 흑련사를 지었다고 한다.

어린 시절 적석사와 백련사로 소풍을 다녔었건만 오련사(다섯 개의 사찰) 중 두 사찰이었다는 걸 60이 다 된 이제야 최 선생을 통해 알 줄이야. 역시 '아는 것만큼 보인다'는 말이 진리다. 황련사니 흑련사는 이름도 처음 들어본다. 흑련사는 현재 없다고 한다.

진달래 필 때 달려 올라가 진달래 잎을 따 단맛을 빨아 먹던 고려산, 싱아를 따기 위해 내 집 앞마당처럼 들락거렸던 고려산, 정상의 미군부대에 가 '헬로우 땡큐'를 외치고 미군들에게 달콤한 초콜릿을 얻어먹던 고려산… 나의 고려산은 그런 고려산이었다.

그런데 알고 보니 내가 역사적으로 대단한 산의 정기를 받고 자랐던 거였다. 더군다나 연개소문이 고려산 태생이란 말에 갑자기 내가 왕이 된 기분이다. 물론 오련지와 연개소문의 '연(淵)'과 관련해 '물에서 태어났다'는 설화를 바탕으로 한 것이지만.

▲진달래 필 때 달려 올라가 진달래 잎을 따 단맛을 빨아 먹던 강화도 고려산, 지금도 봄이면 진달래로 붉게 물든다. ⓒ 김학현

강화의 청동기 문화인 부근리 고인돌은 고창, 화순의 고인돌과 함께 세계문화유산에 등재되어 있다. 그런데 고인돌의 주재료가 바로 고려산의 돌이었다. 부근리 고인돌 공원에 '고구려 대막리지 연개소문 유적지'를 알리는 사적비가 있다. 이는 연개소문이 고려산에서 태어나 오련지와 치마대에서 무예를 연마했다는 설화에 따른 것이다.

저자는 자신이 찾은 유적지의 역사만 말하지 않고 의미를 말하려고 한다. 연개소문 이야기도 그쯤에서 그치지 않는다. 당나라 '외세에 대한 저항'이란 좋은 면과 '국내 정치의 독재'를 같이 보자고 제안한다. 외세 저항을 말하며 독재를 얼렁뚱땅 넘기지 말자는 뜻이다. 박정희가 되살아난 것 같은 박근혜 시대를 사는 우리가 짚어봐야 할 말이 아닌가 싶다.

"지금도 근현대사 과정에서 권력자의 '공로'와 '과실'을 함께 살피자는 주장이 있습니다. 동의할 수 있는 주장이긴 하지만, '공'은 '공'으로써 기억하고, '과'는 '과'로써 기억되어야 하겠지요. '공'이 '과'를 덮어주는 순간 '과'가 계속될 수 있기 때문입니다."(33쪽)강화도, 진보의 기수 조봉암 선생의 고향

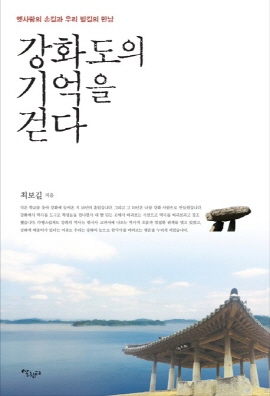

▲<강화도의 기억을 걷다> 표지 ⓒ 살림터

저자는 발로 직접 걸으며 강화도 곳곳의 역사적 유적들을 그때 강화도 민초들의 눈으로 보고자 한다. 역사 교과서가 말하는 고려궁이나 조선의 천도 등, 왕과 권세자 중심의 역사가 아니라, 강화 민초들의 입장에서 보는 강화의 역사 말이다.

인조가 몽고를 피해 강화로 들어올 때 염하(강화와 김포 사이의 바다)의 손돌목 물살이 일자 안내하는 뱃사공 손돌을 의심해 머리를 베었다. 뱃사공 손돌의 무덤은 김포 덕포진에 있다. 손돌은 죽으면서 바가지를 띄우고 물살을 살펴 건너라고 했다.

그의 말대로 하여 인조는 무사히 염하를 건널 수 있었다. 죽으면서도 충성을 다한 손돌과 신민을 파리 목숨 여기듯 한 왕이 대조된다. 나도 고등학교 때 덕포진에 갔다 손돌의 이야기를 들은 적이 있다. 저자는 아래와 같이 적고 있다.

"용두돈대 건너편 손돌의 무덤을 바라보고 있을 때, 손돌목에서 거센 물살과 스산히 불어오는 손돌바람을 맞을 때 백성에 대한 사랑이 빠진 호국의 신념은 적어도 강화 사람에게는 그다지 감동적이지 않음을 느끼게 됩니다."(176쪽)책의 줄거리는 삼국시대의 전등사, 고려 무신정권과 고려궁지, 팔만대장경, 대몽항쟁, 병자호란, 병인양요 및 신미양요 그리고 개항으로 이어지는 한국사의 큰 흐름을 짚어준다. '지붕 없는 박물관'인 강화의 역사를 박물관에서 보게 하고 싶지 않은 저자의 의도가 곳곳에서 읽힌다. 고인돌, 불교의 전래와 고려산, 삼랑성, 강화도령 철종, 강화행궁, 조선의 위기와 강화천도, 성공회 한옥성당, 감리교 교산교회까지 강화의 거의 모든 것을 담고 있다.

교동향교, 연산군·고려의 희종·안평대군·광해군 등의 유배지, 정수사와 함허대사 이야기, 염하를 따라 초지진, 덕진진, 광성보, 연미정의 외세 침략과 저항의 역사, 조양방직과 심도직물, 가톨릭의 사회 참여와 노동운동, 하와이 이민 1세대 황국현과 김두래의 1928주택 이야기 등은 흥미진진하다.

무엇보다 조봉암 선생이 내 고향 강화 사람인 게 너무 좋다. 강화읍에는 생가 터가 있고 갑곳돈대 주변에는 '죽산 조봉암 선생 추모비'가 있다. 조봉암 선생은 이승만 정부에서 농림부장관을 지내며 농지개혁을 단행했다. 친일파 우익정권인 이승만 정부는 진보인 조봉암 선생을 이용하여 정통성의 부담을 줄이려 했다.

2대 대통령 선거에서 2위에 오르지만 결국 이승만 정권에 의해 간첩죄와 국가보안법 위반혐의로 사형을 당한다. 2012년에야 재심에서 무죄로 판결되었다. 저자는 죽산 선생 이야기를 하며 제적봉(制赤峰) 평화전망대로 독자를 안내한다. '붉음을 제압하는 봉우리(제적봉)'에 '평화전망대'가 서 있다. "'붉음'이 무엇을 의미하는지 깊게 생각해보지 않아도 파악할 수 있다"며 씁쓸해 한다.

북한 이야기를 했다고 종북이나 간첩으로 몰리는 현실과 제적봉의 평화전망대는 얼마나 닮아 있나. 여전히 '무찌르자 공산당'의 구호만 지배하는 대한민국, '상생'이나 '공존' '통일'을 이야기하는 것 자체가 종북인 대한민국, 이 땅의 민초에게 '평화'와 '공존'의 강화 역사는 의미하는 바가 크다.

무엇보다 고려궁이나 조선 왕의 피난처였던 강화의 6만의 민초들이 왕과 딸린 식구들(30만)을 먹여 살리느라고 얼마나 심한 고통을 겪었을까를 생각하자는 저자의 말은 감동적이다. 재벌을 먹여 살리느라 구슬땀을 흘리는 노동자들, 기득권 정치인들 뒷바라지 하느라 허리 휘는 국민, 책 속의 강화 사람들과 별로 다르지 않아 보인다.

덧붙이는 글 | <강화도의 기억을 걷다>(최보길 지음 / 살림터 펴냄 / 2014. 11 / 276쪽 / 1만4000원)