▲철 모르고 일찍 핀 연산홍때론 식물이 몸이 아플때 마음을 환하게 위안해준다. ⓒ 이영미

때로는 작은 꽃 하나가 약보다 더 좋은 치료가 된다.

비가 하루 종일 오는 어제는 너무 아팠다. 그래서 점심시간에 단골병원에 가서 급하게 항생제주사를 맞고 약을 처방받았다. 그리고 다시 자리에 앉아 컴퓨터로 해야 할 일들을 하면서, 나는 이전 30대 보다는 많이 강해졌다고 스스로에게 토닥거렸다.

30대 후반에 이렇게 아파서 주사를 맞았을 때는 혀 하나, 손가락 하나 움직이기 힘들어 집에 종일 누워 있었다. 퇴근 후 집에 갔는데 나를 반기는 의외의 '화안(花顔)' 선물이 있었다. 지난봄, 친구농장에 수십 그루 심어준 후 베란다에도 어린 연산홍을 심었다. 짬짬이 들찬바람도 쐬게 하고, 따스한 기운도 주며 키웠는데 연보라빛 수줍은 꽃을 서둘러 피운 것이다.

몸이 아플 때, 생각하지 않았던 꽃 하나가 백 가지 약보다 더 나은 치유의 기쁨을 준다. 나도 몰래 연산홍에게 이야기 했다

"어머나! 아무튼 반갑고 고맙네. 화무십일홍이라지만 오래 오래 피어라."여전히 넉넉하지 않은 생활이지만 그래도 외롭지 않다

▲선물우리 모두가 선물입니다 ⓒ 이영미

인문고등미술교과서에 실린 작품의 저작료를 받았다. 태어나서 처음 받은 저작료라 의미 있게 쓰기 위해 새해 달력들을 만들었다. 작품소장고객과 지인들과 문하생들을 만날 때 마다 두루 두루 나누는데 받는 사람들이 반응이 각양각색이라 나누는 재미가 쏠쏠하다.

지난 주말에는 명절선물용으로 틈을 내어 연꽃마을이란 곳에 가서 연잎을 가지고 만든 다양한 한과와 연근과자 등을 샀다. 점심시간에도 바쁜 틈을 내어 홍삼관련 제품을 사가지고 왔다. 명절날 이것들을 먹고 힘내야 하는 분들을 위해 준비한 것들이다. 모두 가슴이 소녀처럼 여리고 병이 깊어 많이 아픈 분들이다.

새해 들어 강사료가 끊겼다. 명절을 앞두고는 부득이한 사정으로 감봉이 됐다. 그리고 여전히 묵향작업실에 가설된 400만 원이 넘는 도시가스 공사비는 못 내고 있다. 매달 나누어 낸다고 해서 설치했는데 갑자기 일시불로 내라고 하니, '갑질'같기도 하다. 공사비 천천히 낸다고 해서 땅 도로 파헤쳐서 해체하지는 않을 터이니, 마음을 너르게 가지고 작품이 팔리거나 형편 되는 대로 천천히 낼 작정이다.

거울을 보면 눈 아래 다크서클이 심하고, 눈두덩이 붓고, 머리칼도 탄력이 줄었다. 장년을 지나 노년으로 가는 나이테가 얼굴에 보인다. 하지만 내 삶의 거울을 바라보는 마음의 얼굴은, 홀로서기할 때나 지금이나 별 다름이 없다.

아무것도 없는 메콩 강의 전쟁고아 같은 뼈 시린 외로움, 헐벗은 가난한 마음이었던 지난날을 바라본다. 지금은 몸의 뼈가 점점 부실해가지만, 마음이 그렇게 시리지는 않다. 모든 것이 가시형벌 같았지만, 결국은 그 가시가 나의 울타리가 되어 내게 꽃을 피우게 한 세상살이다. 함께 동행해 준 많은 인연 덕분이다.

매일 땅 깊이 조금씩 진흙을 파고 돌을 둘러서 내려뻗는 나무뿌리처럼 나는 살아간다. 하늘을 자주 바라보는 것을 좋아하지만, 몸은 땅의 사람들과 도란도란 정을 나누고 살아가는 게 좋아 주변과 나눌 것들을 만든다.

간절히 보고 싶을 때는 누군가의 손을 잡는다

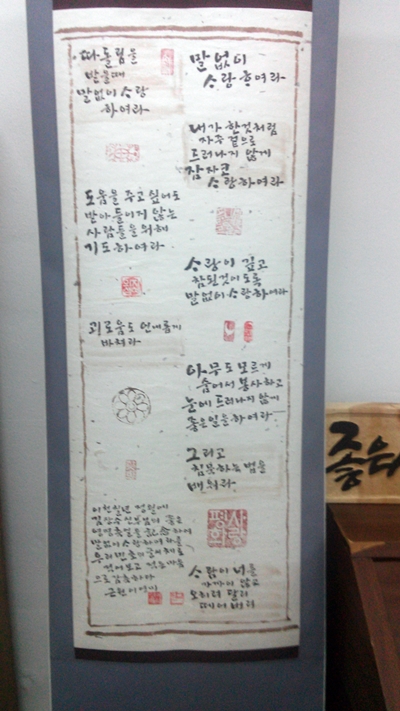

▲말 없이 사랑하여라 작품말 없이 사랑하여라. ⓒ 이영미

오늘은 보통 때와 달리 퇴근이 빨라질 것 같았다. 저녁에 나를 보고 반가워할 분께 연락을 드렸다. 보통 때면 문자메시지로 금방 답이 왔는데 답이 없다. 다시 연락을 했더니 이번에는 전화가 왔다. 내가 전화를 못 받는 청각장애인이기에, 전화를 하지 않는 분이었다.

뭔가 느낌이 이상했다. 동료에게 전화를 받아 달라고 했더니 그 분의 가족이 "아직 병원 가는 날이 아닌데 갑자기 아파서 급히 서울병원으로 옮기고 있어요"란다. 가슴이 철렁한다. 그리고 주말에 보았던 <가족끼리 왜 이래>의 장면 장면들이 떠오른다.

누구나 가는 그 길을 걸어가더라도, 부디 많이 아프지 말기를 희망한다. 사람과 사람사이에 흐르는 '정'의 물길은 어제와 다름없이 오늘도 장강 만리처럼 잘 흐르고 있다. 어제와 다름없이 안녕하기 어려운 것이 인생이겠지만, 가끔 이처럼 만나는 상황들은 가슴이 아프다.

명절이 되니 간절히 보고 싶은 사람들이 하나둘씩 생각이 난다. 모두가 먼 길을 떠난 분들이다. 내가 20세 때 돌아가신 아버지를 비롯해, 불혹이 지나서 이제 세상살이 제대로 살아가려고 하는 막내를 두고 가신 엄마, 여러 친한 친구들이다. 먼 길 떠난 분들을 되생각하면 그 분들 생전에 한 번이라도 더 찾아뵙지 못한 게 마음에 남는다.

한때 내 밑에서 일한 직원의 어머니가 자리에서 일어나지 못한다는 소식이 전해졌다. 그래서 올 명절에는 그 분도 찾아뵙고, 투병중인 직장선배의 손도 한 번이라도 더 잡고 싶다. 그렇게 하면, 내 마음에 사무치게 간절히 보고 싶은 사람들에 대한 그리움도 좀 사그라질지 모르겠다.

우리는 모두가 서로의 선물이다.