남아메리카 대륙의 남쪽 끝, '바람의 땅' 파타고니아에는 내셔널지오그래픽에서 '죽기 전에 꼭 한 번 가봐야 할 10대 낙원'으로 꼽은 '토레스 델 파이네'가 있습니다. 이곳은 세계 3대 트레일 가운데 하나로도 꼽히죠. 또한 남미 최고봉 아콩카구아는 잘 알려지지 않은 미지의 여행지였습니다. 이 두 곳이 내가 남미 여행을 떠난 이유였죠. 잊을 수 없는 남미 여행기를 연재합니다. - 기자 말

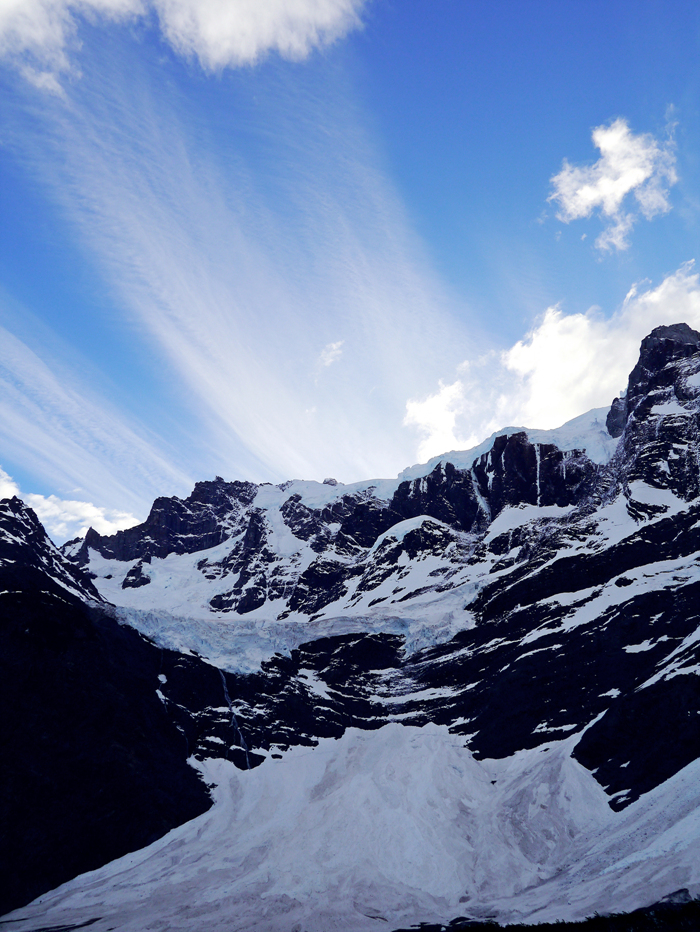

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

지상 최고의 트레일 '토레스 델 파이네'를 걷다내셔널지오그래픽이 '죽기 전 가봐야 할 10대 낙원'으로 선정한 바 있는 지상 최고의 트레일 '토레스 델 파이네'. '바람의 땅' 파타고니아를 대표하는 이곳은 중력에 반하는 수직 이동만 있는 산행과는 질적으로 다른 코스를 내준다.

오르락내리락 능선을 걷다, 산을 오르고 그러다 호수 길을 걷고… 트레킹의 참 매력이 바로 이 트레일에 전부 녹아 있다 해도 과언이 아니었다. 지상 최고의 트레킹 코스는 내겐 '꿈의 길'이었다. 감동의 순간을 시간 순으로 정리했다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

[1일차] 구름 모자 살며시 눌러 쓴 토레스 삼봉75ℓ 배낭에 텐트·침낭·취사장비 등을 차곡차곡 패킹했다. 아침을 먹고 있자, 버스 기사가 요란스럽게 숙소 문을 두드렸다. 입속에 빵 한 조각을 더 넣고 배낭을 둘러멨다. "아후~ 무거워." 오랜만에 풀 패킹을 해보니 역시 무게가 간단치 않았다.

버스는 푸에르토 나탈레스 시내를 돌며 다른 트레커를 태운 뒤 2시간 거리에 있는 토레스 델 파이네 국립공원으로 출발했다.

"안녕! 어느 나라에서 왔니?" 한 남성 트레커가 버스 안에서 내게 말을 걸어왔다.

"한국 사람이야. 넌?""오! 가~앙~남 스따~일!" 내게 말을 건넨 남성은 이스라엘 청년이었다. 그는 내 국적을 듣고는 싸이의 춤을 흉내내며 강남이 어떤 곳이냐고 물었다. 고요한 트레킹을 위해 적당한 눈인사로 싸이의 한류 홍보를 거든 뒤 조용히 창밖을 내다봤다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

버스가 국립공원으로 들어서자 사슴처럼 생긴 구아나코(Guanaco; 야생 야마)와 난두(Nandu : 대평원에서 사는 아메리카 타조)가 방문자들을 반겨준다. 파타고니아의 파란 하늘 위에선 콘도르(Condor : 주로 남미에 서식하는 대형 독수리)가 바람을 타며 비행을 즐겼다.

버스가 멈춘 곳은 '라구나 아마르가'(Laguna Amarga). 멀리 토페스 델 파이네 상징인 토레스 삼봉(三峰)이 구름 모자를 살며시 눌러 쓴 모습이 먼저 눈에 들어왔다. 세계 일주 중 가끔 내가 정말 여행을 하고 있나, 하는 의문이 생길 때가 있었다. 꿈인지 생시인지 분간조차 할 수 없는, 꿈속에서 또 꿈을 꾸는 게 아닌가 하는 착각에 빠졌다.

자연이 만든 엄청난 감동 앞에 서면 으레 눈앞에 나풀대는 이미지가 현실이 아닐지 모른다는 망상에 사로잡혔다. 그리고 지금 이 순간 또 한 번 현실이 꿈결같이 다가왔다.

라구나 아마르가에서 버스를 갈아타고 7km 정도 떨어진 '라스 토레스'(Hotel Las Torres)까지 가면 첫날 트레킹이 시작된다. 백패킹을 하지 않으려면 사전에 라스 토레스에 숙박예약을 하면 된다. 반면 야영을 계획했다면 이 숙소 야영장에 텐트를 치면 된다(유료).

서둘러 텐트를 치고 빵으로 간단히 점심을 해결했다. 첫날 토레스 삼봉을 보기 위해선 왕복 19km를 걸어야 하는 간단치 않은 코스였다. 행동식을 챙겨 트레킹을 시작했다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

살포시 파타고니아의 바람을 안고 초원을 걷는 것으로 W코스 오른쪽 첫 번째 꼭짓점을 향한 여정이 시작됐다. 길은 초원에서 계곡으로 이어지며 가파른 산비탈로 향했다. 시작부터 깊고 높은 산세가 확연히 드러났다. 산허리에 길게 늘어선 흙길은 계곡으로 내려서면서 중간 휴식지로 정한 '칠레노'(Chileno) 캠프에 닿는다. 흘린 땀을 식히며 오가는 트레커를 구경해 본다. 경쾌한 발놀림을 보는 것만으로도 두둥실 기분이 들떴다. 땀이 식자 한기가 뻗쳐왔다. 다시 길을 나서란 이야기였다.

짙은 녹음이 시작됐다. 무성한 나뭇잎 사이로 삐져나온 햇살이 길 이곳저곳에 생각지도 못한 패턴을 만들어 놓고 있었다. 그 사이로 몇몇 트레커들이 집채만 한 배낭을 메고 천천히 걸음을 옮겼다. 야영하기 좋은 사이트가 있는 모양이었다. 그들을 부러운 눈으로 바라봤다. 맨몸으로 가볍게 걷고 있는 난 그들을 빠르게 스쳐 지나갔다.

오르막을 오르자 목이 말랐다. 산에서 내려오는 빙수를 그대로 마셨다. 물이 너무 차가워 손이 깨져 나갈 것 같았다. 수천 아니 수만 년 일지 모르는 시간이 물에 녹아 에메랄드빛으로 어른거렸다.

숲길 끝에서부터는 너덜길이 시작됐다. 조심스럽게 뾰족하고 울퉁불퉁한 길을 밟아갔다. 설악산 한계령~귀때기청봉 길이 연상되는 코스였다. 발목이 돌아가지 않게 천천히 발을 뗐다. 토레스 삼봉의 이마가 어렴풋이 오르막 끝에서 서서히 솟아오르기 시작했다. 고지가 얼마 남지 않았다.

토레스 삼봉의 형체가 점점 뚜렷해질수록 파타고니아의 바람은 밉살맞게 옷깃을 헤집고 들었다. 금세 땀이 식고, 어디서 나타났는지 추위가 내 주변을 어슬렁거렸다. 틈을 노리던 바람은 벌어진 재킷 사이를 저돌적으로 파고들었다. 그러다 허공을 한 바퀴 돌아 다시 내 몸을 밀어냈다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

하지만 사나운 그 바람이 이상하리만큼 좋았다. 거칠었지만 쓰다듬고 싶었고, 얄미웠지만 웃음이 났다. 끝이 보이기 시작했다. 허벅지에 힘을 줬다. 걸음은 빨라졌고, 숨은 차올랐다. 쉬지 않고 너덜너덜한 돌길 위를 달렸다. 잠시 뒤 토레스 델 파이네 상징이 내 앞에 고스란히 모습을 드러냈다. 다행히 구름은 없었다. 사진으로 보던 그 모습 그대로였다. 첫 번째 미리도르의 바람은 달았다.

[2일차] "그래, 이걸 보려고 세계 일주를 한 거였어"새들이 지저귀는 소리에 눈을 떴다. 텐트 문을 열고 나가보니 푸른 잔디밭 위에 햇살이 소담스럽게 내려앉아 있었다. 이번 트레킹에서 가장 중요한 날의 시작이었다. 2일차 트레킹은 3박 4일 일정 중 가장 긴 거리를 걸어야 했다. 일단 '캄파멘토 이탈리아노'(Campamento Italiano)까지 가서 캠프를 차리고 '바예 델 프란세스'(Valle del Frances)를 다녀올 생각이었다. 이날 걸어야 하는 거리를 모두 합하면 30여km.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

이른 아침부터 부산을 떨었다. 여유를 부릴 타이밍이 아니었다. 빵으로 아침을 때우고 서둘러 배낭을 챙겼다. 한 시간 정도 이어진 능선 길은 슬슬 토레스 델 파이네의 진면목을 보여주었다. 어제와는 전혀 다른 산세가 시시각각 다른 조망을 선사해 주었다. 길은 부드럽게 흙길을 내주다 비취색 호수로 이어지며 바쁜 발걸음을 자꾸만 잡아 세웠다. 카멜레온 같은 비경에 가다 서다를 반복하며 카메라 셔터를 누르기 바빴다.

하늘과 구름의 이런 조화는 단 한 번도 본 적 없는 광경이었다. 푸른 캔버스 위에 짙은 하얀색 물감을 덧칠해 놓은 것 같은 하늘은 단박에 '미'(美)의 기준을 뒤엎어 놓았다. 하늘에선 UFO 같은 '렌즈운'(Lenticular cloud)이 미동도 하지 않은 채 날 내려다보고 있었다.

"캬~아~악 이걸 보려고 세계 일주를 한 거였어! 이거야 이거!"

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

전 세계 트레커들이 왜 이 트레일을 그토록 갈망하는지 이제야 제대로 이해가 됐다. 걷는 다기보다는 구름 위를 두둥실 떠다니는 느낌이었다. 어깨를 짓누르는 배낭이 솜털처럼 느껴졌다.

'캄파멘토 로스 쿠에르노스'(Campamento los Quernos)에서 간단히 늦은 점심을 먹고, 오늘 야영지로 정한 캄페멘토 이탈리아노로 길을 재촉했다. 캠프에 도착해 텐트를 치고 보니 시곗바늘이 오후 3시를 넘어서고 있었다. 고민에 빠졌다. 다음 날 바예 델 프란세스를 오르면 일정이 하루 늘어지게 된다. 그렇다고 초행길에서 해가 떨어지기 전까지 바예 델 프란세스를 왕복하는 것도 위험한 도박이었다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

고민을 깊게 할 시간이 없었다. 주변 트레커들에게 지금 출발할 수 있는 거리인지를 물었다. 그들은 고개를 갸웃거릴 뿐 누구도 확실히 된다, 안 된다를 말하지 못 했다. 그렇다면 모험을 하는 쪽으로 마음을 굳혔다.

헤드랜턴을 챙겨 빠른 걸음으로 계곡을 올랐다. 이탈리아노 캠프에서 W 코스 두 번째 꼭짓점인 '브리따니꼬 룩아웃'(Britanico Lookout)까지는 왕복 15km.

출발 후 얼마 되지 않았는데 바예 델 프란세스 계곡은 줄곧 입을 다물지 못하게 했다. 이번 여행 최고 희열이 가슴 깊숙한 곳에서부터 폭풍과 같이 밀려들었다. 그토록 찾아 헤맨 샹그릴라가 바로 여기였다. 첫 키스를 할 때처럼 상기된 얼굴로 눈앞에 펼쳐진 비경들을 하나씩 새겨나갔다.

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우

첫날보다 훨씬 드라마틱한 모습이었다. 아기자기한 맛에 진한 여운까지 덧입은 절경은 경이로움의 연속이었다. 능선에선 지리산이, 기암괴석에선 설악산이, 암봉에선 북한산이, 고목에선 태백산이, 하얀 만년설 이불을 덮고 있는 설산에선 안나푸르나가 떠올랐다. 그간 내가 경험한 산이 총망라돼 있었다. 시선이 머무는 곳마다 살아 있는 아우라가 뿜어져 나왔다.

헤아릴 수 없는 시간 속에서 빙하가 만든 피오르는 계곡을 부드러운 U자 형태로 조각해 놓았다. 그리고 좌에서 우로 이어지는 스카이라인은 세계 일주를 위해 포기한 모든 걸 보상해 주었다. 브리타니코 룩아웃은 자연과 한 인간의 극적인 만남을 조건 없이 허락해 주었다.

차오르는 숨을 토해내며 소리쳤다.

"야~ 야~아!"

▲또레스델빠이네 ⓒ 김동우