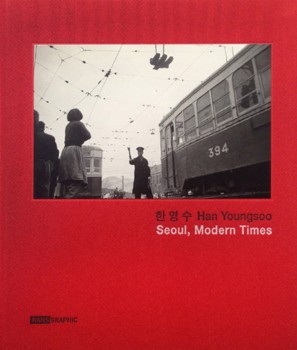

▲겉그림 ⓒ 한영수문화재단

사진가 한영수씨는 1986년에 <우리 강산>이라는 사진 책을 선보였고, 이듬해인 1987년에 <삶>이라는 사진 책을 선보였습니다.

<우리 강산>은 책 이름처럼 이 나라 숲과 들과 냇물과 바다가 얼마나 아름다운가를 보여주는 사진 책입니다. <삶>은 책 이름대로 이 나라에서 나고 자란 사람들이 저마다 아기자기하면서 수수하게 빚는 삶을 밝히는 사진 책입니다.

두 가지 사진 책은 모두 한겨레 삶 터와 삶을 사진으로 보여줍니다. 다만, 한겨레 삶 터와 삶이되, 남녘과 북녘으로 갈라진 삶 터와 삶 가운데 남녘땅과 남녘 사람 이야기입니다.

'남북으로 갈라진 이 땅'에서는 남녘 작가도 북녘 작가도 어느 한쪽만 바라보면서 사진을 찍을 수밖에 없습니다. "우리 강산"을 말하든 "삶"을 말하든 참말 어느 한쪽에서 바라보는 모습이 될 수밖에 없습니다. 참으로 쓰라린 노릇입니다.

그러나 이처럼 쓰라린 나라와 사람을 따스한 눈길로 마주할 수 있다면 어떨까요? 북녘에서 북녘만 찍든 남녘에서 남녘만 찍든 '삶을 누리는 기쁨'과 '삶을 가꾸는 보람'과 '삶을 나누는 사랑'을 사진으로 담아낼 수 있으리라 느낍니다.

이리하여 어느 모로 보면 가난하거나 구지레하다고 여길 수도 있습니다. 다르게 바라보면 '가난한 삶 터에서도 함박웃음을 짓는 아이'를 보면서 사진을 찍을 수 있습니다. 어느 모로 보면 '구지레한 차림새'라 하더라도 '기운차게 일하면서 아이하고 이야기꽃을 피우는 살림을 가꾸는 어른(어버이)'하고 어깨동무하면서 사진을 찍을 수 있어요.

삶을 바라보며 사진을 찍는다

▲비 오는 서울 거리. ⓒ 한영수문화재단

▲여러 사람들이 여러 '삶'으로 어우러진다. ⓒ 한영수문화재단

▲옷집 옆을 지나가는 어린이 ⓒ 한영수문화재단

옷이 넉넉하지 않고 빨래도 자주 할 수 없지만, 맑은 넋으로 밝게 웃는 나요 너이며 우리입니다. 조그마하고 판자로 다닥다닥 얽은 집이며 우물이나 냇물을 긷자면 한참 지게질을 해야 하는데, 넉넉한 마음으로 따스하게 노래하는 나요 너이며 우리입니다.

한영수씨는 '가난'을 찍지 않습니다. 한영수씨는 '꾀죄죄한 모습'을 찍지 않습니다. 그예 내 모습을 찍고 네 모습을 찍으며 우리 모습을 찍습니다. 기록으로 남기거나 추억으로 되새길 모습이 아니라, 1950년대와 1960년대에 사람들이 저마다 어깨동무를 하면서 씩씩하게 하루를 짓던 삶을 고스란히 바라보면서 사진을 찍습니다.

누군가는 일에 치여서 고단하게 등짐을 질 수 있습니다. 누군가는 일하다가 지쳐서 아무 데나 지게를 세우고 꾸벅꾸벅 졸 수 있습니다. 학교 모자를 눌러쓰고 양담배를 팔아야 하는 아이들이 있습니다. 뜻도 모르고 읽을 줄도 모르는 일본 책이나 서양 책을 두 손에 쥐고 들고 다니면서 팔아야 하는 아이들이 있습니다.

▲아이들과 마을과. ⓒ 한영수문화재단

▲한강 둘레에 고운 모래밭이 있던 지난날. ⓒ 한영수문화재단

삶을 짓는 사람들은 대통령 이름을 따지거나 생각할 겨를이 없습니다. 삶을 짓는 사람들은 언제나 내 곁에 있는 아이들을 바라보고 생각합니다. 삶을 짓는 사람들은 늘 내 둘레 이웃을 헤아리면서 서로 손을 맞잡습니다. 돈이 있기에 두레를 하지 않아요. 살림이 가멸차기에 품앗이를 하지 않아요. 서로 아끼면서 사랑하는 숨결이기에 두레도 하고 품앗이도 합니다.

1950년대에 사진기를 손에 쥘 수 있던 다른 사람들은 어떤 사진을 찍었을까요? 1960년대와 1970년대에 사진기를 손에 쥘 만하던 사람은 누구를 '이웃'이나 '동무', '한겨레'로 여겨서 어떤 사진을 찍었을까요? 1980년대를 지나고 1990년대를 거쳐 2000년대와 2010년대를 맞이한 오늘날. 사진기를 손에 움켜쥐고 사진을 찍는 수많은 사람은 어떤 곳에서 어떤 사람과 이웃이 되어 어떤 삶을 사진으로 찍을까요?

2014년에 새롭게 나온 한영수씨의 사진 책 <서울, 모던 타임즈>는 오늘 이곳에 선 우리 모습을 되새기도록 이야기를 들려줍니다. 지나간 1950∼1960년대를 그저 보여주려는 사진이 아닙니다. 가볍게 이 사진 책을 바라본다면 '지나간 서울 모습'으로만 받아들일 수도 있어요. 그러나 이 사진책은 다른 무엇보다도 '사진기를 쥔 사람'이 '오늘 어느 자리에 어떻게 서서 이웃을 바라보느냐' 하는 눈길과 마음, 사랑을 보여줍니다.

그러니까, 2015년을 사는 우리라고 한다면, '2015년 오늘 이곳에서 만나는 이웃'을 사진으로 찍을 수 있어야 합니다. 바로 오늘 이곳에서 나(사진가)하고 누가 이웃인가를 생각할 수 있어야 하고, 어깨동무할 수 있어야 합니다. 손을 맞잡고 함께 웃고 노래하며 이야기하는 하루를 누릴 수 있어야 합니다.

▲물을 긷는 사람들. ⓒ 한영수문화재단

▲한강 둘레에서 더위를 식힌다. ⓒ 한영수문화재단

▲질척이는 길에서 징검돌을 밟고 건너간다. ⓒ 한영수문화재단

'구경하는 눈길'로는 사진을 찍지 못합니다. '어깨동무하는 손길'일 때에 사진을 찍습니다. 구경하는 눈길이라면 예술을 하거나 문화를 하거나 기록을 할 수는 있겠지요. '사진찍기·읽기'는 언제나 어깨동무하는 손길이자 마음길입니다. 내가 너를 찍든 네가 나를 찍든, 우리가 함께 '사진을 한다'고 할 적에는 예술 작품을 빚으려고 하는 몸짓이 아닙니다.

서로 어떤 삶이고 어떤 사랑이며 어떤 사람인가를 똑바로 마주하면서 바라보고 알려고 하는 몸짓일 때에 비로소 '사진을 한다'고 말할 만합니다. 삶을 보기에 삶을 찍고, 삶을 찍기에 다시 삶을 봅니다. 삶을 껴안기에 삶을 읽고, 삶을 읽으면서 새롭게 삶을 껴안습니다.

1987년에 나온 사진 책 <삶>은 2014년에 <서울, 모던 타임즈>라는 새 옷을 입는데, '서울'이나 '현대(모던 타임즈)'라고 하는 이름이란 바로 사진가 한영수 님이 스스로 어떤 넋이요 숨결인가를 늘 찬찬히 헤아렸다는 뜻 같습니다.

양복쟁이도, 호텔 보이도, 등짐 꾼도, 길거리 담배장수 아이도, 젖을 물리는 어머니도, 빨래터 어머니도, 한강 모래밭을 양산 쓰고 걷는 아가씨도. 모두 사랑스러운 이웃이면서 바로 나이고 우리 어버이입니다.

'삶을 사랑하는 사람'이 찍은 사진

▲아기한테 젖병을 물리는 어머니. ⓒ 한영수문화재단

▲함지박을 이고 물건을 파는 아지매. ⓒ 한영수문화재단

'삶을 사랑하는 사람'이 찍는 사진과 '다큐멘터리 기록을 하려는 작가'가 찍는 사진은 사뭇 다릅니다. 삶을 사랑하는 수수한 사람이 오늘 이곳에서 마주하는 이웃과 다큐멘터리 기록을 하려고 문예기금을 받은 작가가 찾아가는 외딴 마을에서 만나는 시골 사람이나 변두리 사람은 서로 다릅니다. 이웃을 이웃으로서 찍은 사진과 먼발치 변두리 사람을 구경하면서 찍은 사진은 참으로 다릅니다.

서울에서도, 서울 아닌 도시에서도, 이 나라 모든 시골에서도, 우리 삶을 우리가 스스로 사랑스레 바라보면서 사진 한 장으로 담을 수 있기를 빕니다. 전문작가 손을 빌지 말고, 우리가 스스로 어떤 사진기로든(손전화 사진기이든 디지털 사진기이든) 즐겁게 찍을 수 있기를 빕니다.

굳이 멀리 가지 않아도 됩니다. 서울에서 서울을 찍어도 되고, 대구에서 대구를 찍어도 되며, 대전에서 대전을 찍어도 됩니다. 아니, 저마다 '내가 사는 곳'에서 '내 마을'하고 '내 이웃'하고 '내 보금자리'를 찍으면 됩니다. 서울을 찍기에 값있지 않고, 숲이나 시골을 찍기에 뜻있지 않습니다. 사랑 어린 눈길로 바라보면서 따스한 손길로 어깨동무할 적에 비로소 '사진이라는 이름을 기쁘게 붙일 이야기꽃'이 피어날 수 있습니다.

전문가나 예술가가 기록해 주어야 남는 사진이 아닙니다. 삶을 노래하는 사람이 스스로 웃고 노래하면서 문득문득 한 장씩 찍을 적에 오래도록 이야깃감이 되는 사진입니다.

▲길거리에서 책을 파는 아이들. ⓒ 한영수문화재단

▲연탄을 찍는 곳. ⓒ 한영수문화재단

▲눈 덮인 길을. ⓒ 한영수문화재단

| 붙임글 |

* 한영수 님(1933~1999)이 <디자인> 1978년 6월 1일 통권 16호에 쓴 글

(한영수 문화재단 페이스북에 올라온 자료에서 옮김)

"전쟁 후 나의 관심은 어떤 사람을 그의 주어진 환경에서 포착해 보는 것이었습니다. 2차 대전 후였기 때문에 세계적인 사조도 포탄의 연기가 가시지 않은 황폐함을 구석구석 보여주는 보도성이 강한, 리얼리즘의 경향이 만연하고 있을 때였습니다. 그 당시 외국에서 수입되었던 영화로 '길' 이라던가 '지붕' 같은 것이 기억되는데 전후의 삭막함 속에서도 사라지지 않는 짙은 휴머니티를 다루었습니다.

6·25를 겪고 난 우리에게도 여러 곳에 전쟁의 상처가 많이 남아 있었습니다. 포탄 껍질로 되어있는 굴뚝이라던가, G.I의 맥주 깡통을 이어서 만든 지붕, 군복을 염색해 입은 찌들은 얼굴은 나의 초점 대상이었습니다. 사진에 있어 간과할 수 없는 것은 사진 자체가 현상된 결과이고, 또 그 가시적 효과를 더 강조하기 위해 기술적인 처리를 연구하지만 눈에 보이지 않는 내면의 의미가 더 빨리 마음을 울린다는 일입니다. 남루한 옷차림의 어린 소녀가 아름다울 수는 없지요. 그러나 앵글의 각도에 따라 그 소녀가 품고 있는 아름다움이 남루함 속에서 풍겨 나온다면 그것은 성공한 사진입니다.

자신의 경험, 인상, 꿈에 대한 통로를 영상을 통해 만들어 냅니다. 나는 이것을 개성 표현과 함께 시도해 보려고 어떤 기법이나 혹은 어떤 진귀한 순간이라도 그저 지나치지 않기로 작정하였습니다. 우리나라 사람들은 감정 표현이 둔해서 얘기하는 도중이라도 카메라를 들이대면 표정이 굳어져 원하던 앵글을 놓치고 말지만 시장 바닥이나 청계천 군복 염색하는 곳에서 여념 없이 일하는 사람들 속의 무심함을 찍는 재미로 사진에 깊숙이 빠져들게 되었습니다."

|

▲간판 그림과 글씨를. ⓒ 한영수문화재단

▲서울 한쪽 골목길. ⓒ 한영수문화재단

▲얼어붙은 한강에서. 사진가 한영수 님. 1950년대. ⓒ 한영수문화재단

덧붙이는 글 | <서울, 모던 타임즈>(한영수 사진/ 한영수문화재단 엮음/ 한스그라픽 펴냄/ 2014.6.20./ 3만 원)

이 기사는 글쓴이 누리사랑방(http://blog.aladin.co.kr/hbooks)에도 함께 실렸습니다. 오마이뉴스는 직접 작성한 글에 한해 중복 게재를 허용하고 있습니다.

한영수문화재단에서는 한영수 님이 찍은 사진을사진책으로도 펴내고, 페이스북에도 올려놓았습니다.

누구나 1950~60년대 서울을 비롯한 이 나라 모습을 돌아볼 수 있습니다. www.facebook.com/hanyoungsoofoundation