▲우리 집 큰아이는 인형옷을 손수 짓는 놀이를 무척 즐긴다. ⓒ 최종규

작은 반짇고리를 둘 장만합니다. 두 아이가 곁에 두며 놀 수 있도록 할 생각입니다. 작은아이는 바느질할 생각이 없지만, 큰아이는 바느질을 배우고 싶습니다.

여덟 살 큰아이는 혼자서 무엇이든 꿰매려 합니다. 어깨너머로 들여다본 눈썰미로 바늘귀에 실을 꿰고, 어깨너머로 살펴본 눈길로 천에 바늘을 콕 찌릅니다. 오늘 아침에도 무엇이든 꿰매고 싶다 합니다.

"그럼 네 구멍 난 잠옷 바지를 기우면 어때?""좋아요."아이한테 잠옷 바지를 건넵니다.

"구멍을 메우려면 천이 있어야 하는데?""어디 보자, 여기 있네."작은아이한테도 작아서 못 입는 바지를 찾습니다. 큰아이는 가위로 천 조각을 알맞게 오려서 구멍에 댑니다. 그러나 구멍을 메우는 바느질은 잘 안 됩니다.

밥물을 올린 뒤라서 찬찬히 도와주기는 어렵지만, "조금 거들어 줄게" 하고 말하고는 동그란 판이 자리를 잡도록 몇 땀을 기웁니다. 냄비가 보글보글 끓는 소리가 들으면서 "이제부터 할 수 있겠니?" 하고 말하며 건넵니다. 아침을 짓는 동안 큰아이는 구멍 깁기를 마칩니다. "자, 다 했어요!" 하면서 웃습니다.

살아가는 이야기를 담은 사진

▲봄부터 겨울까지, 달마다 두 차례씩 아이들하고 빨래터와 샘터에 물이끼를 걷으러 간다. ⓒ 최종규

▲마을 고샅길을 세발자전거를 함께 타고 논다. ⓒ 최종규

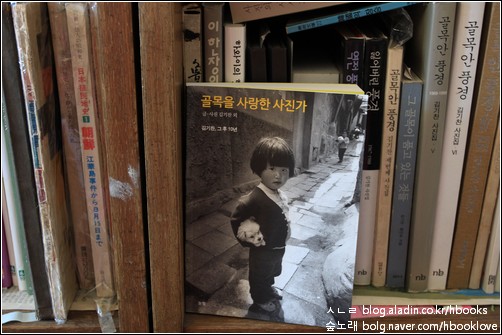

서울에서 골목길을 오래도록 사진으로 찍은 김기찬이라는 분이 있습니다. 이분이 낸 사진 책으로 <골목 안 풍경>과 <잃어버린 풍경>과 <역전 풍경>과 <개가 있는 따뜻한 골목>이 있습니다. 사진 책에 '풍경'이라는 이름을 붙였지만, '구경하는 풍경' 사진은 아닙니다.

그럼 무슨 사진인가 하면 '사람이 살아가는 이야기'를 담은 사진입니다. 김기찬님은 이녁이 서울 골목길에서 마주한 사람들한테서 얻거나 누린 이야기를 '풍경'이라는 말을 빌려서 나타냈을 뿐입니다.

"내가 이 돌담 마을에 애정을 갖는 것은 우선 돌담은 성벽보다 소박하고 예쁘기 때문이다. 성벽은 우람하지만 강제로 쌓여졌고 돌담은 우직한 농부들이 밭을 일구다 주워 놓은 돌로 내 집, 내 터 둘레에 바람을 막고 오붓한 내 살림을 꾸미기 위해서 쌓았기 때문이다. 봄이 무르익으면 이름 모를 잡초들이 돌담 사이로 삐죽거리고, 하얗고 노란 꽃이 봄바람에 하늘거리고 있는 것을 보고 있으면, 어느새 나는 고향을 사랑하는 시인이 된다(93쪽/김기찬)."

▲우리 도서관 한쪽에 곱게 놓은 김기찬님 사진책 ⓒ 최종규

골목을 사랑한 사진가 한 사람이 들려주는 노래를 가만히 곱씹습니다. 이른바 '멋진' 사진이나 '잘 찍은' 사진이나 '놀라운' 사진을 찍지 않은 김기찬 님인데, 이분은 '수수한 이웃'이 그야말로 수수하게 삶을 짓고 살림을 지으며 사랑을 짓는 모습을 꾸밈없이 바라보면서 따사롭게 사진으로 담았습니다. 그렇기에 이분은 성벽이나 문화재나 고궁이나 절집조차 사진으로는 담을 마음이 없이 시골집 돌담을 사랑하면서 서울에서 골목동네 이야기를 그렸어요.

가을걷이가 한창인 시골입니다. 샛노랗게 물결치는 들녘은 하나둘 사라지면서 벼포기 꽁댕이만 남은 누런 땅으로 바뀝니다. 다만, 요즘은 손에 낫을 쥐고 가실(벼베기)을 하는 시골지기는 드뭅니다. 늙은 시골지기도 젊은 시골지기도 그냥 손쉽게 기계를 부릅니다. 기계는 짜리몽땅한 벼를 빠르게 베어서 볏줄기를 빠르게 잘라냅니다. 사람은 길가나 논둑에 멀거니 서서 이 모두를 지켜봅니다. 논배미 하나쯤 기계 몇 대로 말끔히 비웁니다.

▲시골버스를 기다리는 동안, 아이들은 버스 타는 곳 둘레에서 논다. 두 시간에 한 번 지나가는 버스를 기다리는 이때에도 무엇이든 놀이가 된다. ⓒ 최종규

기계가 하는 가실에는 기계소리만 있습니다. 두레도 품앗이도 아닌 기계질이기 때문에 우렁찬 기계소리가 마을마다 가득합니다. 손으로 낫을 쥐어 가실을 한다면, 한쪽에서는 노래하는 소리가 있고, 다른 한쪽에서는 일꾼을 북돋우는 소리가 있을 테며, 또 한쪽에서는 아이들이 뛰노는 소리가 있겠지요.

빨래해 주는 기계는 손품을 덜어 줍니다. 밥을 지어 주는 기계도 손품을 덜어 줍니다. 짐을 싣고 빠르게 달려 주는 기계는 다리품을 덜어 줍니다. 컴퓨터도 손전화도 모두 우리 품을 덜어 줍니다.

그리고 손품이랑 다리품이랑 몸 품을 줄이는 만큼 우리한테 널널한 겨를이나 말미가 생길 듯하지만, 품을 들이지 않는 사람들은 외려 더 바쁩니다. 말 한마디를 섞거나 이야기꽃을 피울 겨를을 못 냅니다. 가실을 일찍 마치지만 드높은 하늘이랑 너른 들녘을 찬찬히 보면서 가을 노래를 부를 말미를 못 냅니다.

아이들과 손잡고 걷는 가을 길

▲하늘이 파랗고 들이 누렇던 한가을. 이런 길은 천천히 거닐며 바람을 듬뿍 쐰다. ⓒ 최종규

아이를 낳고 기를 적에 손으로 기저귀를 빨고, 손으로 씻기고, 손으로 안거나 업고, 손으로 머리카락을 쓸어넘기고, 손으로 이불깃을 여미고, 손으로 글씨를 써서 함께 글 놀이랑 그림 놀이를 하고, 손에 손을 잡고 천천히 들길이나 숲길을 거닐면, 늘 이야기 잔치입니다. 아침저녁으로 날마다 마주하는 밥상맡에서도 아이들은 쉬잖고 입을 놀립니다. 종알종알 종달새 노래 같습니다.

마을 어귀 빨래터에 가서 빨래하면 아이들은 까르르 놀면서 노래를 부릅니다. 자전거를 달려 면 소재지를 다녀올라치면 아버지 뒤에 탄 아이들은 늘 수다를 떨다가 노래를 부릅니다.

손에 호미를 쥐어 밭을 갈 적에는 흙 쪼는 소리 말고는 귀를 거슬리는 소리가 없습니다. 풀벌레하고 새가 노래하는 소리를 듣고, 바람이 나뭇가지를 흔드는 소리를 듣다가, 서로 도란도란 이야기를 주고받아요. 맨발로 마당에서 뛰놀며 맨손으로 노는 아이들도 서로 깔깔거리면서 이야기를 나눕니다.

▲마당에서 자라는 초피나무가 맺은 열매를 아이들하고 함께 훑는다. ⓒ 최종규

▲가실을 앞두던 어느 날, 작은아이는 마을 들판에 폭 잠기듯이 논둑을 달리며 논다. ⓒ 최종규

단추를 눌러 텔레비전을 켜거나 손전화를 열면 온갖 정보와 영상이 넘칩니다. 그렇지만 텔레비전이나 손전화를 앞에 두고서 '말'을 하는 사람은 없습니다. 마음 깊은 곳에서 사랑으로 살갑게 샘솟는 '말'은 서로 손으로 아끼고 보듬는 살림살이에서 비로소 흐를 수 있습니다. 도시 이웃은 엄청난 문명과 기계와 건물과 정보에 휩싸여서 '말'을 잊습니다.

시골지기도 온갖 기계를 곁에 두고 이 일도 저 일도 기계에 맡기는 사이 어느새 '말'을 잃어요. 이제는 어디에서나 누구도 노래를 부르지 않습니다. 유행노래 아닌 삶에서 사랑으로 지은 구성진 꿈을 노래하려고 오늘도 아이들 손을 잡고 샛노란 가을길을 천천히 걷습니다.

덧붙이는 글 | 이 글은 <전라도닷컴> 2015년 11월호에도 함께 실었습니다.