어릴 적에 어머니하고 나들이를 다니면 재미있고 즐거웠습니다. 어머니와 나들이를 다니면서 "어머니, 이 꽃은 이름이 뭐예요?"라든지 "어머니, 이 풀은 뭐예요?" 하고 뻔질나게 여쭈었습니다. 어머니는 늘 이름을 알려주셨고, 잘 모르시겠으면 모른다고 하셨습니다.

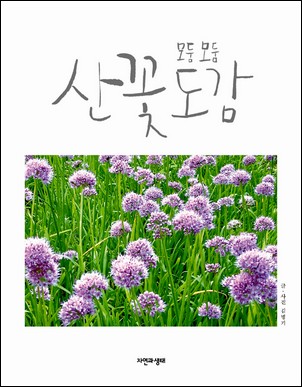

▲겉그림. 도톰하고 예쁜 멋진 꽃도감 가운데 하나이다. ⓒ 자연과생태

어머니가 꽃이름이나 풀이름을 알려주어도 몇 차례 듣고는 제대로 떠올리지 못했습니다. 요즈음은 꽃도감이나 풀도감이 꽤 많이 나오지만, 1980년대에는 마땅한 꽃도감을 찾기도 어려웠고, 이런 책을 내려고 하는 출판사도 드물었어요. 그나저나 아무리 이름을 외우려고 하더라도 잘 못 외우겠더군요.

그무렵에는 꽃이름이나 풀이름을 왜 외우기 어려운지 제대로 몰랐습니다. 꽃이나 풀을 그리 안 좋아해서 이름을 못 외울 수도 있지만, 꽃이나 풀하고 언제나 함께 사는 하루가 아니었으니 이름을 알기 어려울밖에 없기도 합니다.

이를테면, 나물로 먹는다든지 짐승한테 뜯어서 준다든지 했다면 꽃이름이나 풀이름을 잊을 수 없습니다. 아마 나 스스로 온갖 이름을 꽃하고 풀한테 붙여 주었을 테지요.

돌나물은 씨앗을 잘 맺지 않는 성질이 있으며, 포기를 뽑아 버려두어도 말라죽지 않고 마디에서 뿌리를 내리며 살아갈 정도로 강인하다. 주로 양지바른 돌 틈에서 자라고, 나물로 이용할 수 있어 돌나물이라는 이름이 붙었으며, 돗나물 또는 돈나물이라고도 부른다. (30쪽)

(둥근바위솔은) 예전에는 동해안의 방품링 밑이나 바위틈에서 많은 개체가 흔하게 발견되었으나 암 치료 좋다는 속설 때문에 자생지가 훼손되어 지금은 찾아보기 어렵다. (38쪽)김병기 님이 글하고 사진으로 묵직하면서 야무지게 묶은 <모둠 모둠 산꽃도감>(자연과생태,2013)을 읽습니다. 책이름처럼, 이 '산꽃도감'은 멧꽃(산꽃)을 모둠으로 엮어서 보여줍니다. 꽃을 하나씩 따로 떼어서 살피지 않고, 비슷한 갈래에 있는 꽃을 한자리에 모아서 보여주지요.

가만히 돌아보니, 이제껏 나온 수많은 꽃도감은 '비슷한 갈래'를 묶기는 하더라도, 이 꽃도감처럼 낱낱이 견주어서 저마다 어떤 풀이나 꽃인가를 제대로 알려주는 구실까지는 못했구나 싶습니다. 참말로 들이나 숲에는 비슷해 보이는 꽃하고 풀이 많거든요. 그래, 이 아이는 이 꽃이었지 하고 똑똑히 가르기 어려울 만하다고 할까요.

(백작약은) 커다란 흰 꽃이 피어나는 모양이 함박웃음을 짓는 것 같다고 함박꽃이라 부르기도 한다. (81쪽)

들바람꽃은 경기도 북부와 백두대간 중부 이북지역 일부 높은 지대의 한정된 장소에만 자생해 만나기 어렵다. 우리나라에서와 달리 중국 동부지역과 러시아에서는 습기 있는 들판에서 자상해 들바람꽃이라는 이름이 붙었다. (107쪽)

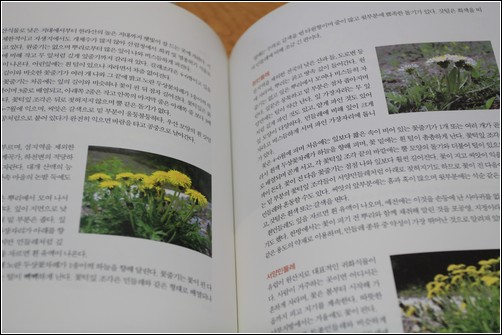

▲속그림. ⓒ 최종규

'백작약'은 '함박꽃'이라고도 한다는데, 문득 이런 꽃이름은 몇 해쯤 되었을까 하고 헤아려 봅니다. 이를테면, 오백 해 앞서 한겨레 옛사람은 그 꽃을 보며 어떤 이름으로 가리켰을까요? 천 해나 이천 해 앞서 한겨레 옛사람은 어떤 이름으로 꽃 한 송이를 가리켰을까요? 한자가 들어오기 앞서 '백작약'이라는 이름을 쓴 사람은 없습니다. 그렇지만 함박웃음이나 함박이나 함지박 같은 낱말은 아주 오래되었습니다.

'들바람꽃'이라는 이름을 곰곰이 헤아려 봅니다. 들에 피는 꽃이면서 바람하고 얽힌 꽃이기에 들바람꽃일 테지요. 그야말로 수수한 이름이면서 수수한 꽃입니다. 오늘날에는 이 들바람꽃을 찾아보기 어렵다고 하는데, 백 해나 이백 해 앞서는 어떠했을까요? 그때에도 이 들꽃이나 멧꽃은 찾아보기 어려웠을까요? 오백 해나 천 해 앞서도 이 들바람꽃을 만나기 어려웠을까요?

바디는 예전에 베나 가마니를 짤 때 날줄에 씨줄이 촘촘하게 짜지도록 하는 역할을 하는 직기의 구성품이며 빗살 모양으로 생겼다. 바디나물의 줄기에 난 세로줄이 이 바디의 빗살을 닮아 바디나물이라는 이름이 붙었다. (214쪽)(매미꽃은) 뿌리부터 뭉쳐서 올라오는 잎은 작은잎 3∼7개로 구성된 홀수깃꼴겹잎으로 잎 가장자리에 피나물보다 깊고 날카로운 톱니가 있고, 줄기를 자르면 붉은색 유액이 나온다. 이 액체 색깔로 보아 피나물과 이름이 뒤바뀐 듯한 생각이 들기도 하며. (235쪽)

▲비슷한 갈래인 멧꽃을 한 자리에 모아서 풀어내니, 꽃을 알아보거나 살피기에 한결 좋다. ⓒ 최종규

꽃하고 함께 살면 꽃이름을 잘 압니다. 풀하고 함께 살면 풀이름을 잘 알아요. 나무나 물고기나 새나 벌레가 어떤 이름인가 궁금하다면, 나무나 물고기나 새나 벌레하고 함께 살면 돼요. 함께 살기에 이름을 압니다.

오늘날 아이들은 거의 다 도시에서 태어나 도시에서 살지요. 도시에서 나고 자란 아이들한테는 '자동차 이름'이나 '아파트 이름'이 낯익습니다. '가게 이름'이나 '갖가지 공산품 이름'이 낯익지요. 도시에서 늘 보는 것이 자동차요 아파트요 가게요 공장 제품이니까요.

<모둠 모둠 산꽃도감>을 빚은 김병기 님이 멧꽃에 흠뻑 빠져들었다고 해요. 그래서 골골샅샅 골짜기와 멧자락을 뒤지고 다닐 뿐 아니라, 아예 스스로 씨앗을 받아서 멧꽃을 심어서 돌본다고 합니다. 다시 말하자면, 김병기 님 스스로 멧꽃하고 함께 누리는 삶을 짓기 때문에 멧꽃을 알뜰살뜰 가눌 줄 알고, 이처럼 모둠으로 그러모아서 여러 멧꽃을 나란히 살피는 이야기를 들려줄 만하구나 싶습니다.

눈개승마 잎은 승마의 잎과 닮았지만 미나리아재비과의 승마속과는 관계가 없는 식물이므로 눈개승마라는 이름이 붙었다. 울릉도에서는 어릴 때의 잎 모양이 산삼을 닮았다 해 삼나물이라 부르고, 깊은 산속에서 자라므로 눈산승마라 부르기도 한다. 강원도 산촌에서는 봄에 삐쭉 내민 새싹을 노인들도 쉽게 뜯을 수 있다 해 삑쭉바리라고 부른다. (251쪽)금낭화는 비단주머니처럼 아름다운 꽃이라는 뜻이다. 모란처럼 아름다운 꽃을 피우지만 꽃줄기가 등처럼 휘어진다 해 등모란 또는 덩굴모란이라 부르기도 한다. 강원도 산촌에서는 꽃의 생김새가 예전에 여인네들이 치마 속에 차고 다니던 복주머니를 닮았다 해 며느리주머니라 부르기도 하고, 나물로 먹을 수 있다 해 며늘취라 부르기도 한다. (304쪽)

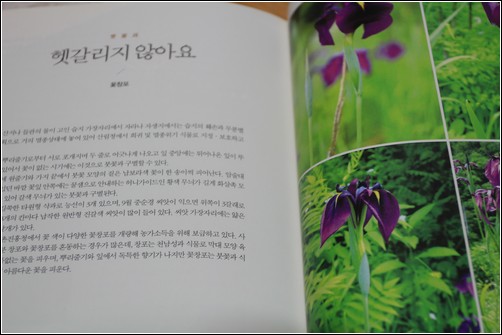

▲속그림. ⓒ 최종규

먼 옛날부터 꽃이나 풀에 붙인 이름은 고장과 고을과 마을마다 다릅니다. 때때로 꽃이나 풀을 놓고 똑같은 이름을 쓰기도 하지만, 거의 모든 꽃이나 풀을 놓고 사람마다 다르게 이름을 붙입니다. 왜냐하면 고장마다 말이 달라 고장말이고, 고장에서도 고을마다 말이 달라 고을말이며, 고을에서도 마을마다 말이 달라 마을말이기 때문입니다.

흔히 사투리라고 하지만, 곳에 따라 쓰는 말이 다를 수밖에 없기에 우리가 쓰는 모든 말은 사투리라고도 할 수 있습니다. 표준말은 다 다른 사투리를 쓰는 사람들이 다 같은 한 가지 말을 익혀서 생각을 나누자는 뜻으로 세웁니다. 이를테면 '민들레'나 '냉이'는 표준말로 쓰는 이름이 되지요. 도감에는 이런 표준말 이름이 오르고요. 학문을 하는 이들이 이런 표준말 이름으로 꽃이나 풀을 살핍니다.

이 대목에서 우리가 한 가지를 잘 살필 수 있어야 합니다. 현대 학문 틀거리에서는 학계에 처음으로 어느 꽃이나 풀을 알린 사람이 학술 이름에 이녁 이름을 나란히 적곤 합니다. 식물학자나 생물학자는 '학계에 알려지지 않은 꽃이나 풀'을 살펴서 맨 먼저 보고서로 올리면 이녁 이름이 꽃이나 풀에 붙는 학술 이름에 나란히 붙을 텐데, 학자가 그 꽃이나 풀을 학계에 올리는 일은 맨 처음일는지 모르나, 그 고장이나 고을이나 마을에서 사는 사람은 먼 옛날부터 그 꽃이나 풀을 보고 살피고 누리고 함께하기 마련입니다.

왜 그러한가 하면, 꽃이나 풀이나 나무를 놓고, 또 벌레나 물고기나 새나 짐승을 놓고, 거의 하나도 빠짐없이 '오래된 이름'이 있습니다. 한국뿐 아니라 중국이나 일본도 이와 같습니다. 모든 겨레는 저마다 '오래된 이름'이 있어요. 이러한 이름은 먼먼 옛날부터 그 꽃이나 풀이나 나무나 벌레나 물고기나 새나 짐승을 눈여겨보았다는 뜻이면서, 사람들하고 이웃이 되는 숨결로 함께 살았다는 뜻입니다.

▲<모둠 모둠 산꽃도감>을 보면 '모둠'으로도 멧꽃을 이야기하고, "헷갈리지 않아요" 같은 이름으로, 안 헷갈릴 만한 '단일품종' 멧꽃도 이야기한다. ⓒ 최종규

(솜다리는) 이름의 '다리'는 순 우리말로 예전에 여인네들이 머리숱이 많아 보이게 하기 위해 덧대던 땋은 머리를 뜻한다. 꽃차례가 다리를 넣은 것처럼 탐스럽다고 붙인 것이다. (395쪽)(산부추는) 전국에 분포하며 조금 깊은 산속의 햇빛이 잘 들고 물 빠짐이 좋은 사질토양에서 다른 식물과 함께 자란다. 잎은 긴 송곳 모양으로 생겼으며 단면은 삼각형이고 2∼3장이 위쪽으로 비스듬히 퍼지며 자란다. 잎이 기다랗고 소나무 잎처럼 생겨 솔나물 또는 산솔나물이라 부르기도 한다. (512쪽)듬직하면서 예쁘장한 <모둠 모둠 산꽃도감>은 그저 멧꽃 이름을 잘 가누거나 살피는 길잡이 구실만 하지 않습니다. 숲을 아끼고 들을 사랑하며 시골을 보듬을 줄 아는 손길로 곁에 둘 책이라고 느낍니다. 모든 풀은 약풀이라는 오래된 시골말처럼, 모든 꽃은 사랑이라고 할 수 있습니다. 모든 나무는 다 함께 모여서 숲을 이룹니다. 모든 사람은 오순도순 살림을 꾸리면서 마을을 이루지요.

우리 삶을 둘러싼 수많은 꽃과 풀은 우리한테 밥도 되고 약도 됩니다. 우리가 밥이나 약으로 삼지 않아도 숲짐승이나 풀벌레는 이 꽃과 풀을 밥이나 약으로 삼습니다. 사람들이 가까이하지 않아도 꽃가루받이가 되어 씨앗을 퍼뜨릴 수 있는 까닭은 벌이랑 나비랑 벌레가 그 꽃한테 찾아가기 때문입니다. 그리고, 숲이나 들에는 몇 가지 꽃이나 풀만 있을 수 없어요. 그야말로 온갖 꽃이랑 풀이 함께 어우러지기에 비로소 숲입니다. 이 꽃하고 저 풀이 나란히 어깨동무를 하면서 자라기에 아름다운 숲이지요.

▲아이들하고 들길을 거닐다가 산국을 두 손 가득 훑습니다. 잘 말려서 '국화차'로 끓여서 마시려고요. <산꽃도감>을 읽으면서, 산국이나 금계국이나 여러 '들국'이 어떻게 다른가를 잘 헤아릴 수 있었습니다. ⓒ 최종규

천연기념물이나 보호종이 된 멧꽃을 함부로 캐려는 사람이 나타나지 않기를 빕니다. 천연기념물이나 보호종이 아닌 산국이나 들국이라 하더라도, 함부로 풀약으로 죽인다거나 시멘트를 들이부어서 없애는 몸짓은 나오지 않기를 빕니다. 눈으로 볼 적에는 눈부신 기쁨을 베푸는 꽃을 사랑할 수 있기를 빌고, 코와 살갗으로는 맑고 고운 냄새와 바람을 베푸는 꽃을 아낄 수 있기를 빌어요. 시골이나 숲이나 멧자락에서뿐 아니라, 도시에서도 올망졸망 들꽃이나 멧꽃이 씨앗을 퍼뜨리면서 다 함께 기쁨을 나눌 수 있기를 빕니다.

덧붙이는 글 | <모둠 모둠 산꽃도감>(김병기 글·사진 / 자연과생태 펴냄 / 2013.5.27. / 33000원)

이 글은 글쓴이 누리사랑방(http://blog.naver.com/hbooklove)에도 함께 올립니다.