삐리리리"선생님~!""어, 소연아!""선생님, 방학숙제에 있는 거 다 해요?""뭐를?""인터넷 휴요일 일기, 체험학습 보고서, 도서관 체험 보고서 이거요.""음, 다 하면 좋은데...... 아주 힘들거나 아니면 하지 못한 일은 보고서 못 써도 할 수 없지""네~!"소연이는 차분하고 침착한 우리반 여자 부반장이다. 책임감 있는 성격이라 방학 시작하자마자 숙제에 시동을 거는가 보다. 이쁜 소연!

▲우리반 아이들 작품-색종이 얼굴색종이 한 장으로 꾸며본 얼굴, 신기하게도 자기 얼굴을 닮았다. ⓒ 윤경희

방학이지만 학교는 리모델링 및 개보수 공사를 위한 준비와 이사로 분주하다. 바쁜 틈에 잠시 들른 도서관에는 아이들이 삼삼오오 혹은 하나씩 둘씩 앉아 책을 보며 이야기도 한다. 책 한 권을 고르고 앉아 목차를 살피다가 슬며시 눈을 돌린다. 옆에 앉은 여자아이는 비닐 파일 속에 있는 겨울방학 생활계획서를 능숙한 손놀림으로 꺼낸다.

방학 생활계획서 중간쯤에 있는 독서기록을 펼친다. 그리고는 한쪽으로 조금 미루어두고 동화책을 펼쳐 읽는다. 슬금슬금 훔쳐본다. 아이의 모습이 편안하다. 약간의 자랑스러움이 묻어나는 것은 내 느낌일 것이다. 아이의 모습에서 억지스럽거나 어쩔 수 없어 하는 낌새는 없다. 아이는 곧 독서에 빠져 버렸다.

방학숙제 하면 늘 그렇듯이 밀린 일기를 쓰던 기억이 떠오른다. 창조일기를 매일 쓰기는 좀 그렇다. 이틀이나 삼일 간격으로 과감하게, 한두 번은 사일 간격으로 먼저 날짜를 적는다. 그 날에 있었던 것 같은 일들을 혹은 있기를 바라는 일들을 적당히 날짜에 맞추어 안배하며 적던 어린 내가 슬며시 되살아난다.

▲바다를 탐험하는 자동차- 수학시간에 과자로 모양공부하기아이들은 가능성 그 자체이다. 친구들과 과자를 나누어가며 모양을 공부한다. 물론 끝나고나면 먹는 거다.그래서 더 즐겁다. ⓒ 윤경희

지난 여름방학이 끝나고 2학기 첫날 등교한 우리반 아이들 26명 중에는 첫 방학임에도 불구하고 3명의 아이들이 숙제라는 것이 아무것도 없었다, 건강하게 잘 지내고 온 것 같아 보이는 모습 외에는.

순간 아이들보다 부모님들께 서운한 마음이 드는 것은 어쩔 수 없었다. 이 아이들은 방학에 학원 순례하는 애들이라기 보다는 방학 돌봄에 다니는 아이들이다. 물론 부모님들께서는 방학이라 더 힘드셨겠지만. 적어도 한두 가지를 아이와 의논하여 방학동안 꾸준히 하는 기회가 되도록 해주셨더라면 하는 아쉬운 마음이 들었다.

또 떠오른 한 가지. 여름방학 숙제 중에 일기쓰기가 있었다. 주당 3번 일기쓰기. 1학년 아이들의 고사리 손으로 써온 일기는 내용과 수준이 참 다양했다. 거의 한두 줄로 지조를 지킨 무공해 일기. 의욕적인 출발로 시작해서 미미한 마무리의 용두사미 일기. 대부분을 정성껏 써서 놀라운 동공확장 일기까지. 숙제 검사를 하며 세 번째 류의 일기장에는 조금은 더 성의를 담은 나의 답글이 달렸다. 대단하다는 느낌 비슷한 걸 느꼈다.

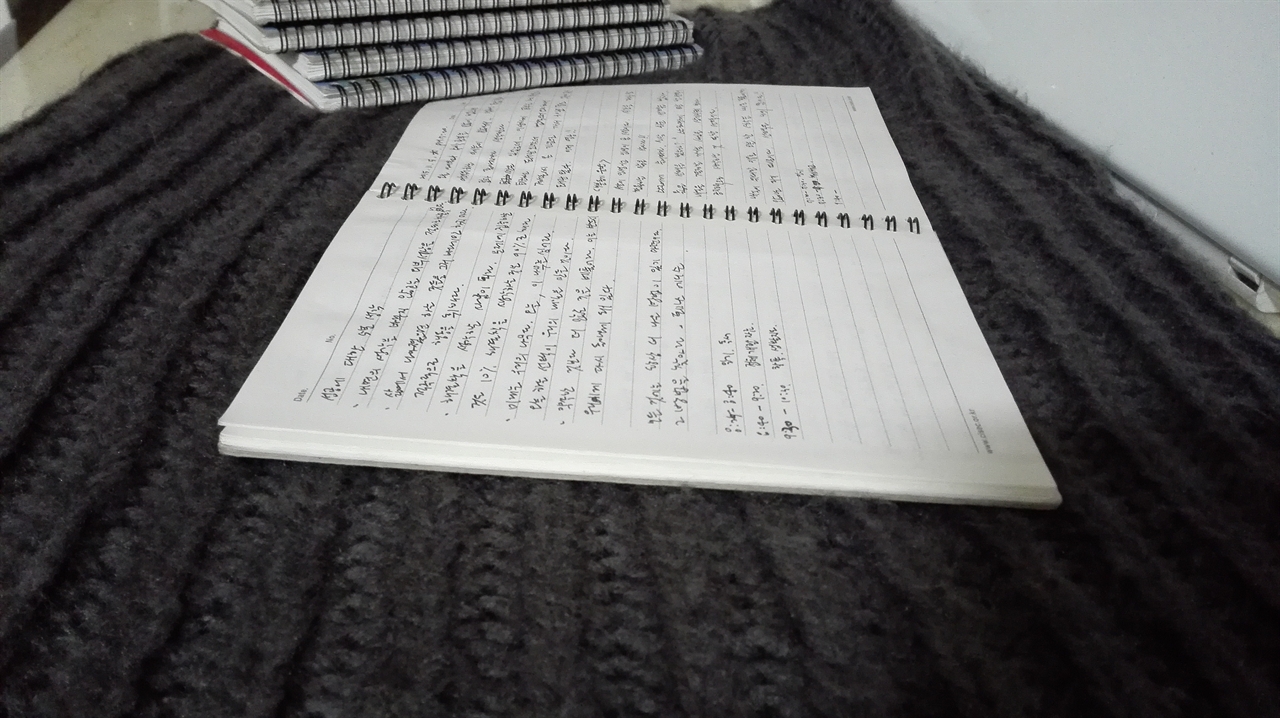

2학기 어느 날, 일기에 대한 이야기가 공부시간에 나오자 자연스럽게 일기 이야기를 꺼냈다. 평소에 초등에 다니는 언니 오빠 외에는 일기 쓰는 사람을 구경하지 못 했을 터. 나를 재료로 썼다. 매우 뻐기는 모양새로 무슨 명품백을 꺼내드는 양 내 일기장을 펼쳐 보여준다.

▲일기장, 아무도 못 알아먹는 나의 분신일기장에 비밀을 떨어놓는 것이 삶의 큰 낙! 애칭은 심청^^ ⓒ 윤경희

"얘들아, 선생님 일기장이야. 이건 어제 쓴 건데 선생님은 이만큼 썼네." 자세히 써야함을 강조해야 한다. 많은 글자들이 빼곡한 일기장을 프로캠(확대용 카메라)에 비춰 대형 모니터로 보여준다. 한 아이가 손을 번쩍 든다. 반갑다.

"어, 영호(질문하세요.)""근데 선생님, 왜 글씨가 명필이 아니고 못 알아먹게 썼어요?"1학년 아이들의 질문은 대체로 대략 난감이다. 변명을 하고나서 일기에 대해 이야기를 나눈다. 마무리는 어찌된 일인지 나의 일장연설로 끝났다. 이 때의 교사는 1학년 아이들이 던지는 난해한 질문과 돌발 발언을 헤치며 나가는 것이 돌밭을 매는 콩쥐다.

"선생님은 일기 쓸 때 아주 기분이 좋다. 그리고 항상 일기장을 가방에 넣고 다녀(그래서 내 가방은 대체로 크고 잡동사니 주머니다). 선생님 집에는 선생님이 초등학생 때 쓴 일기장도 있거든~!"내 자랑(?)을 늘어놓는다. 나는 지금 1학년 아이들을 유혹하는 중이다. 일기장이 마치 터닝메카드라도 되는 듯이. 순간 나는 더도 덜도 아닌 1학년이다. 몇 번인가 일기에 대한 이야기를 하고 난 며칠 뒤. 알림장 쓰는 시간, 숙제를 적을 때 "일기"라고 썼다. 그리고는 뒤에 '희망자만'이라는 단서를 달았다.

"쓰고 싶은 사람만 쓰는 거야. 쓰기 싫은 사람은 쓰지 마. 싫으면 안 써도 되는 거야."그렇다. 적어도 일기란 쓰고 싶어 쓰는 것이어야 한다. 그러니 희망자라는 단서는 당연했다. 애들은 왠지 모르게 신이 났다. 나는 그날 한 한기 동안 교실 구석에서 인고의 시간을 거친 일기장 바구니를 꺼내 숙제 바구니 옆에 놓아두었다. 굴러온 돌이 박힌 돌을 빼주기를 바라면서. 일기장들의 극심한 입질까지는 아니더라도 몇몇 일기장이 바구니에 놓여 있기를 기대하며 퇴근했다.

▲출근과 퇴근길에 만나는 바다, 그리고 바흐출퇴근 길에 해안도로를 달린다. 바흐의 음악을 들으며. 날마다 옷을 갈아입는 바다는 정말 눈부시도록 아름답다. 정말이지 매일 매일이 다른 자연을 본다. ⓒ 윤경희

뒷 날, 출근 길의 바흐는 더욱 경쾌하고 아름다웠다. 그러나 거기까지. 교실에 들어서며 슬쩍 쳐다본 바구니에는 좌절과 놀라움이 투명하게 자리해 있었다. 그래도 서너 개의 일기장이 놓이리라는 예상은 박살나 버린 것이다. 선생님을 실망시키는 아이들이라는 마음을 가질까봐 애들 앞에서 내색하기는 어려웠다. 그리고 전날 호기롭게 희망자만이라는 단서를 붙인 나를 미워했다.

아이들이 가고 난 텅 빈 교실에서 곰곰이 생각해 보았다. 지난 여름방학 동안 그래도 십 수회 이상을 꾸준하게 일기를 썼다면 조금은 습관이 되리라, 아니 그렇게 어렵지는 않으리라, 어렵더라도 몇 번의 경험을 바탕으로 도전하리라 생각했다.

웬걸. 일기에 들인 아이들의 힘은, 부모님의 도움은 일기에 축적되지가 않은 것이다. 이런 외부적으로 주어진 숙제에 들이는 힘은 생명력이 없는 것일까?

그렇게 결론을 내렸다. 여름 방학의 숙제가 너무 힘들었던 것으로. 원하지 않았지만 어쩔 수 없어서 한 일들은 아이들의 마음을 사로잡기가 어렵다고. 무리한 일기쓰기의 후폭풍이라고. 모쪼록 아이들이게 무엇을 강제한다는 것은 항상 그런 것은 아니겠지만 대부분의 경우 빛나는 성취 뒤에 올 당분간의 거리 두기나 혹은 성취의 후폭풍까지를 감당해야 하는 것을.