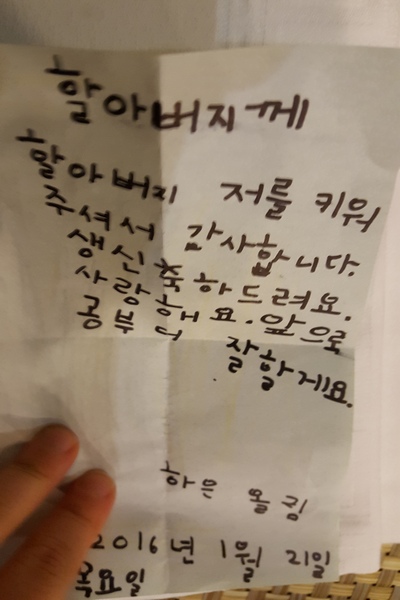

▲콩이의 편지손녀 콩이가 쓴 편지다. 또록또록 정이 가득찬 편지, 고맙고 감사하다. 그러나 그냥 반갑지만 않다. ⓒ 문운주

"할아버지 저를 키워주셔서 감사합니다. 생신 축하드려요. 사랑해요. 앞으로 공부 더 잘 할게요."지난 21일 유치원에 다녀온 7살 손녀 콩이가 살며시 전해준 축하 편지다. 고맙고 감사하다. 가슴이 뿌듯하다. 생일을 축하해줘서가 아니다. 우리 아이가 벌써 아름다운 감동의 글을 쓸 수 있다는 것이 그렇다. 초등학교 입학하기도 전에 편지를 쓰다니.

달리 함께 할 만한 계기가 없어서 생일만은 챙기기로 했다. 생일 핑계로 오붓하게 가족 회식을 할 수 있기 때문이다. 따지고 보면 태어난 날은 소중한 날이다. 축하할 만한 일이다. 우리가 세상에 나온 자체가 행운이다. 가족 생일 파티를 하는 이유다.

▲생일케이크또 한살, 초 갯수가 늘어난다. 나이 먹기 싫은데... ⓒ 문운주

사실 생일이 싫다. 마음은 고향 뒷동산에 뛰어놀던 어린 아이인데 거울을 보니 내가 아닌 낯선 얼굴이다. 시골집에는 겨울이면 고드름이 주렁주렁 처마 끝에 매달려 있었다. 때가 더덕더덕 얼어붙어 손이 까맣게 텄다. 고드름을 입에 넣고 천방지축 뛰어놀던 그 아이의 마음이다.

한 번은 친구가 목욕탕에 갔더니 경로 할인이라면서 거스름돈을 내주어서 기분이 별로였다는 이야기를 들은 적이 있다. 나 역시 언젠가 시내버스에서 한 학생이 "어르신 앉으십시오" 하고 자리를 양보해 주었는데, 미안하게도 고마운 게 아니라 그 '어르신' 소리가 영 거슬렸다. 나이가 먹기 싫은 탓일까.

"지금이 제일 좋은 때인데 이대로만 있었으면"이라는, 매년 되풀이 되는 아내의 안타까운 말을 들으면서 또 생일을 맞았다. 오래 살기보다는 건강하게 사는 것이 중요하다. '염라대왕이 부르거든 못 간다고 전해라'라고 당차게 이야기 할 자신이 없다.