▲제천 단양 지역구 총선 유세 현장의 모습. 유세 차량 뒤편에서 할머니들이 나물을 팔고 있다. ⓒ 신혜연

타워팰리스와 포이동 판자촌이 나란히 놓인 장면을 보면, 누구나 이질감을 느끼기 마련이다. 그러나 그것보다 더 극명한 이질감을 주는 장면은 선거철 유세 차량과 그 뒤에 모여앉아 나물을 파는 할머니들의 모습이다.

자본주의 사회에서 개인 간의 빈부 격차는 어느 정도 허용 가능한 현상인지 몰라도, 최소한 민주주의 사회라면 유권자와 피선거인의 관계는 변해서는 안 될 최후의 보루다. 선거판을 뛰고 있는 후보자는 사실상 유권자의 권리 대행에 지나지 않는다.

대리인은 시내 전체가 들썩이도록 유세 음악을 튼 채 거리를 활보하고 있는데, 정작 권리의 주인들은 오늘도 길바닥 위에 눌러앉아 생계를 위한 노동을 계속해야 한다. 머슴이 주인 위에서 날뛰는 희귀한 모양새다.

이런 풍경은 4.13 총선을 앞둔 한국 어느 지역에서나 볼 수 있다. 머슴이 이토록 날뛰는 이유는 한국사회 특유의 지역주의 정치 탓이다. 정치학에서 말하는 지역주의는 보통 중앙정부로부터 독립하려는 지역의 독자적인 움직임이다. 예를 들어 영국으로부터 독립하려는 스코틀랜드가 그렇다.

반면 한국의 지역주의는 중앙을 바라보는 '권력바라기형' 지역주의다. 수도권의 중앙 권력과 더 가까이 다가갈 '연줄'로서, 가장 힘 있는 지역구 의원을 당기는 게 지역구 총선에서 주민들이 할 수 있는 유일한 선택이다. 중앙과 멀어지면 지역 개발이 멈추고, 지역 경제가 죽어버린다는 생각에 주민들은 필사적이다. '중앙에서 내려주신' 힘 있는 후보들에게 절로 고개를 숙일 수밖에 없다.

정부예산을 대폭 끌어오겠다는 정치 신인

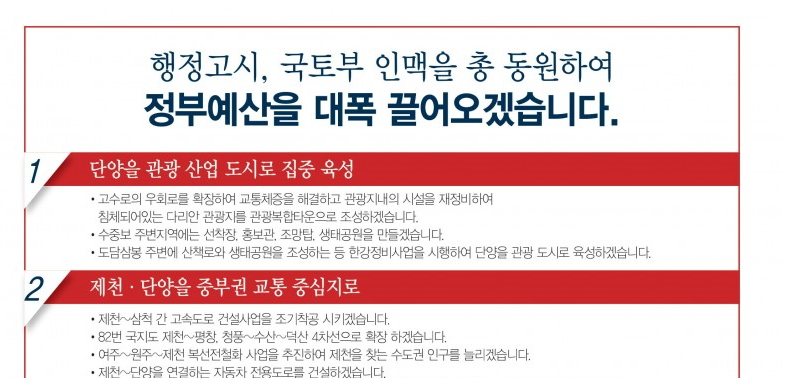

▲제천 단양 지역 새누리당 후보의 7대 공약 홍보물. "행정고시, 국토부 인맥을 총 동원하여 정부예산을 대폭 끌어오겠습니다"라고 크게 쓰여 있다. ⓒ 신혜연

내가 다니는 학교는 충청북도 제천(제천·단양 지역구)에 있다. '단양팔경'으로 유명한 이 지역은, 노인 인구가 전체의 4분의 1을 차지하는 여당의 텃밭이다. 새누리당 소속의 전임 국회의원은 지역구에서 4선을 하다가 비리 혐의로 구속돼 자리를 비웠다.

하지만 여당에 대한 지역 주민들의 애정은 식을 줄 모른다. 새로 공천받은 새누리당 후보는 20년이 넘게 국토부에서 중앙 관료를 지내다 첫 선거에 도전하는 정치 신인이다. 그는 지금 제천·단양 지역구에서 가장 유력한 후보다.

이 후보는 자신의 7대 공약을 정리한 홍보물에 "행정고시, 국토부 인맥을 총동원하여 정부예산을 대폭 끌어오겠습니다"라고 크게 써 붙였다. 그의 제1 공약은 단양 지역 관광 활성화다. 단양팔경에 흐르는 2m 물길을 4m로 높이고, 유람선을 띄우겠다고 한다. 이후에는 홍보관, 선착장, 생태공원, 조경탑 등을 건설할 생각이다.

단양이 유명 관광 도시가 된다면, 더 이상 주민들이 알던 그 단양의 모습은 아닐 것이다. 두 번째 공약으로는 도로망 확충을 내걸었다. 기자는 그를 만나 5개 구간 철도도로를 개통하겠다는 계획에 대해서 실현 가능한 것인지 물었다.

"2018년이면 대부분 실현 가능하다"는 자신만만한 대답에서, "4년이면 준공은 불가능하고 일부 착공 정도 가능하다"고 답변이 바뀌기까지는 긴 시간이 걸리지 않았다.

주민들의 선택은 옳은 것일까?그럼에도 개발 공약은 지역 주민들에게 인기 만점이다. 주민들은 제천 지역의 인구 감소와 경제 침체를 걱정했다. "야당에서 정말 '센' 후보를 내려주지 않으면 아마 계속 여당이 당선될 걸." 택시기사의 진단은 옳다. 그러나 제천 주민들의 선택은 옳다고 보기 힘들다.

국내 지방자치단체 중 자산 대비 부채 비율이 높은 곳 다섯 군데는 인천, 세종, 광주, 대구, 부산이다. 이중 세종시를 제외한 지방자치단체들의 공통점은 대형국제행사를 유치했다는 점이다. 중앙 권력을 끌어당겨 국제행사를 유치하고, 불필요한 공항이나 도로를 신설해도 지자체에 남는 건 빚뿐이다. 설령 지역 경제가 활성화된다고 하더라도 환경을 잃게 된다. 주민들의 삶이 나아질지도 확신할 수 없다.

주인이 주인 노릇을 하려면 주권을 제대로 행사해야 한다. 실현성 없고 명분도 없는 지역 개발 사업에 현혹될 것이 아니라, 주민들의 삶의 질을 높일 복지 공약을 살펴보는 게 더 중요하다. 힘 있는 정치인에게 머리를 조아려 중앙정부 사업을 받아내는 일은 지역주민을 행복하게 하지도 않을뿐더러, 필요한 예산이 적재적소에 쓰이지 못하니 국가 전체로도 불행한 선택이다.

앞으로는 허공에 흩어질 공약을 떵떵거리며 외쳐대는 유세 차량은 그만 보고 싶다. 그보다는 길가에서 나물을 파는 허리 굽은 할머니를 돌보는 게 민주주의가 해야 할 일이라고 믿는다.

덧붙이는 글 | <인권연대> '목에가시'에도 기고한 칼럼입니다.