▲투표로 헬조선을 바꿀 수 있을까? ⓒ JTBC

다시 헬조선이란 단어가 넘실거린다. 헬조선이란 말은 '노오오오력해도 바뀌지 않는 사회'임을 가장 기초로 한다. 곳곳에 "투표로 헬조선을 바꿔라!"라는 구호가 가득하다. 허나 투표가 헬조선을 바꿀 수 있을 것 같지는 않다. 아니, 정확히 하자면 '헬조선'이라고 말할 수 있는 사람들의 삶은 나아질지 몰라도 '헬조선' 자체는 남아 있을 것만 같다.

헬조선은 옛날부터 존재했지만, 지금처럼 크게 주목받진 못했다. 우리 사회의 많은 사람들은 이미 '노력해도 성공할 수 없는 사회'를 살아왔다. 요즘 헬조선에서는 '치킨집만이 유일한 답'이라며 아무리 다양한 루트를 따라가도 결국엔 치킨집으로 귀결된다고 농담한다. 하지만 안타깝게도 우리나라에는 치킨집 하나 차리는 것이 목표인 삶이 이미 많았다.

한국은 옛날부터 헬조선이었다이를테면 그런 것이다. 편의점 알바를 하면 위와 같은 삶에 가까운 이들을 만날 수 있다. 새벽 5시에 출근길을 나서, 빵과 우유를 합해 1600원으로 한 끼를 때우고 하루를 시작하는 사람들. 새벽 4시에 퇴근해 소주 한 병에 과자 하나, 단돈 2000원으로 고단함을 달래는 사람들. 계산대에서 꼬깃꼬깃 구겨진 현금을 내밀고, 하루 일당 이상의 소비는 하지 못하는 사람들.

그들과 매일 만나면서 대화를 텄고, 그들의 삶을 간접적으로 알게 됐다. 당시 20살이던 내게는 충격적이었다. 그간 아무도 그런 사람들의 삶이 있다고 말하지 않았다.

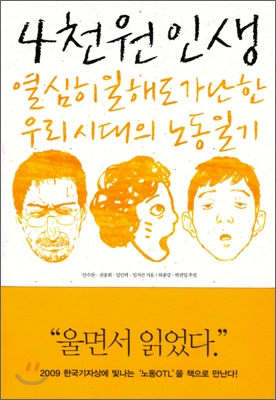

<한겨레21> 기자들이 빈곤 노동의 현장을 심층 취재한 결과물인 <4천원 인생>이 나온 게 2010년이다. 자그마치 6년 전이다. 그곳에 등장하는 청년과 중년 노동자는 노동권 침해, 성희롱, 인권 침해를 당하는 것은 물론이고, 온갖 질병에 시달린다. 휴가나 병가 내고 질병을 치료하는 건 상상조차 못한다. 공장에서 못이 엄지손가락을 뚫어도 할 수 있는 건 빨간약을 바르고 밴드를 붙이는 것뿐이다. 산재를 '통과의례'로 퉁치기도 한다.

▲잊혀진 사람들을 다룬 한겨레 21의 <4천원 인생> ⓒ 한겨레21

마트에서 일하는 청년들의 꿈은 과일 가게를 차리거나 치킨 집을 차리는 것이다. 물론, 그 꿈은 멀고도 멀다. 그들이 버는 돈으로는 미래를 위한 저축이 불가능하다. 동시에 그들은 '더 나은 직장'이 없다는 걸, 앞으로 자신이 더 나은 직장을 가질 수 없다는 걸 애초에 잘 알고 있다. 그렇기에 '그나마 인간 대우를 해주는 매니저'를 찾아 시급 4천 원짜리 직장을 유랑할 뿐이다.

그 사람들의 삶을 취재한 기자는 '누가 이들이 노력하지 않는다고 하는가'라고 되묻는다. 하루 10시간은 물론 12시간 이상까지 일하며, 한 달에 한 번 쉴까 말까한 채로 살아가는 사람들이다. 이들이 노력하지 않는 걸까? 그들에게는 이전부터 우리 사회가 '헬조선'이었다. 그들이 아무리 노력해도 성공은 요원했으며, 사회는 그들의 권리에 대해 주목하지 않았다.

대학교를 가지 못하거나, 이름을 알아줄 법한 4년제 대학교를 나오지 않은 이들도 그렇다. 아무리 노력하는 삶을 산다 한들 '자그마한 성공'은 아득하고, 만약 그러한 현실을 불평하면 '그러기에 노력을 좀 하지 그랬니?'라는 말이 되돌아온다. 그래서 그들은 닥치고 있었다. 그리고 내재화했다. 스스로 '제가 노력을 하지 않은 걸요'라고 답한다. 그들에게 우리 사회는 이미 오래 전부터 헬조선이었지만 떠들지 못했다.

헬조선 담론이 번진 이유몇 년 전부터 온라인 커뮤니티 디시인사이드 역사갤러리에서 '헬조센헬조센'이라는 말이 등장했다. 그러나 이들이 떠들 때는 아무도 관심두지 않았다. 그런데 이제는 노력해도 되지 않는다는 체념이, 그동안 헬조선과 '상관 없던' 사람들에게까지 번졌다. 그제서야 헬조선이란 말이 수면 위로 떠올랐다. 트위터를 통해 헬조선 농담이 시작되자, 그 단어가 일상화되기도 전에 언론이 집중 조명했다. 말인즉슨, 사회가 주목하는 사람들이 떠들기 시작했던 거다. 그게 내가 이해하는 헬조선 담론의 첫 시작이다.

상류 계층에게도 노오력이 먹히지 않는 사회는 물론, 절망적이다. 헬조선이 아니란 얘기를 하는 게 아니다. 다만 이번 헬조선 담론은 이미 오래전부터 헬조선을 살아온 이들을 무시하고 논외로 치고 있다는 게 아이러니일 뿐이다.

도올 선생이 '헬조선이라고 떠들지 말고 투표를 해라'라고 했다고 한다. 개인적으로 도올 선생에게 악감정 없이 살았지만, 그분에게 '헬조선이라고 떠들 수 있는 것도 권력입니다, 떠들지 못하는 사람도 많습니다'라는 말을 하고 싶다. 헬조선이라고 떠들면 욕이 돌아오는 사람들에게는 아무도 투표하라는 '꼰대질'조차 하지 않는다. 존재 자체를 무시할 따름이다.

▲잊혀진 사람들이 헬조선을 만들고 있는게 아니라 그들을 잊은 게 헬조선 아닌가 ⓒ JTBC

지금 헬조선 담론에서 존재 자체가 배척된 사람들은 이미 십수 년 전부터 헬조선에서 살았다. 그 때는 아무도 그들의 삶을 두고 헬조선이라고 얘기하지 않았다. 종종 그들의 삶을 <4천원 인생>처럼 다루어도 사회는 바뀌지 않았다. 이 사회는 누군가 그들의 삶을 다뤄주어도 관심이 없는 듯했다. 물론 나라고 별반 다르지는 않았지만 말이다.

이번 투표로 우리 사회가 많이 나아지길 바라는 건 나도 마찬가지다. 다만 '헬조선을 바꾸겠습니다'라는 구호를 외치는 사람들이, 정말 예전부터 헬조선을 살던 사람들까지 대변하는지 의구심이 들 때가 많다. 그래서 그 잊혀진 사람들을 논하는 몇몇 사람들을 더 응원하고, '헬조선'이라는 단어를 제대로 이해하지 못하는 것처럼 보이는 이들을 신뢰하지 않는다.