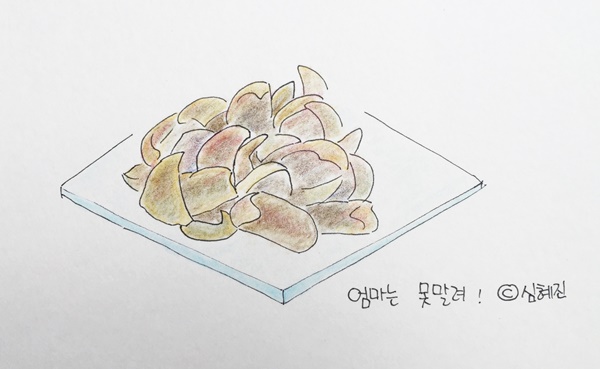

▲매실장아찌 ⓒ 심혜진

나른하게 늘어져 있던 어느 오후, 생협에서 문자가 날아왔다. 매실 주문을 받는다는 내용이었다. 언젠가 맛 본, 고추장에 버무린 매실장아찌가 새콤달콤하고 오독오독한 게 참 맛이 좋았던 기억이 났다. 그러고 보니 매실로 장아찌를 한 번도 담가보지 않았다. 나는 곧장 매실을 주문했다. 가까이 사는 엄마도 내 이야기를 듣고는 한 상자 주문했다. 엄마 역시 매실장아찌는 처음이라고 했다.

며칠 지나 매실이 왔다. 나는 진작부터 인터넷에서 매실장아찌 담그는 법을 검색하고 씨 빼는 도구도 미리 장만해두었다. 만드는 방법은 조금씩 달랐지만 많은 양의 설탕이 들어가는 건 공통이었다. 나는 매실을 소금물에 한 시간 반 동안 절였다가 설탕에 버무리는 방식을 택했다.

소금에 절인 매실 씨를 빼는 데 꽤 오랜 시간이 걸렸다. 씨 뺀 매실은 다시 먹기 좋게 여섯 조각으로 나눴다. 지루하고 고된 작업 끝에, 드디어 큰 통 하나에 매실 5킬로그램과 설탕 3킬로그램이 차곡차곡 담겼다. 손목과 어깨가 뻐근했고, 무릎에선 뚝뚝 소리가 났다. 그러고도 설탕이 완전히 녹을 때까지 두 시간 마다 뒤섞어 주어야 했다.

▲소금에 절인 매실 씨를 빼내는 데 한참 걸렸다. ⓒ 심혜진

▲씨 뺀 매실은 이렇게 잘게 잘라야 한다. ⓒ 심혜진

▲매실장아찌엔 이렇게 많은 설탕이 들어간다! ⓒ 심혜진

▲설탕을 넣고도 한두 시간마다 저어주어야 한다. ⓒ 심혜진

완전히 작업이 끝난 후 매실통을 들고 엄마네로 향했다. 엄마 집에만 있는 김치냉장고에 매실장아찌를 넣어두기 위해서다.

엄마도 나와 비슷한 시간에 매실을 받았을 것이다. 엄마에겐 씨 빼는 도구가 없으니 나보다 훨씬 느릴 것이라 생각했다. 그런데 내가 도착했을 땐 뒷정리까지 완전히 끝나, 장아찌는 이미 김치냉장고 깊숙한 곳에 자리를 잡은 상태였다. "아니, 어떻게 이렇게 빨리?" 의아해하는 내게 엄마는 별 거 아니란 듯 "그냥 소금이랑 간장 섞어서 담가버렸어"라고 했다. "그럼 설탕은?" "단 게 싫어서 안 넣었지."

엄마가 매실을 주문한다고 했을 때, 나는 '매실은 설탕에 절이는 게 기본'이라는 설명을 수차례 했다. 단 걸 싫어하는 엄마가 설탕 범벅인 매실장아찌를 과연 맛있게 드실 수 있을까 하는 우려 때문이었다. 하지만 "나도 먹어봐서 안다"며 설탕까지 넉넉히 주문하는 모습에, 나는 안심하고 있었다.

그런데 막상 알 굵은 매실을 보자 엄마는 '이걸 달디단 설탕에 버무려 못 먹게 되면 어쩌나' 하는 생각이 들었던 것이다. 그도 그럴 것이, 매실장아찌에 들어가는 설탕을 직접 눈으로 보면 그 양이 어마어마하게 느껴진다. 설탕을 뺀 매실장아찌는 과연 맛이 어떨지, 걱정이 됐지만 이미 엎질러진 물이다. 일단 두고 보기로 했다.

3주가 지나 다시 엄마네로 갔다. 인터넷에서 알아본 바로는 지금부터 장아찌를 먹어도 되는 시기이다. 엄마는 "아직 덜 익었을 것"이라고 했지만 나는 들은 척만 했다. 엄마 것과 내 것을 차례로 열어보았다.

내가 담근 매실은 무말랭이처럼 쪼글쪼글한 반면, 엄마 것은 총각김치처럼 단단한 처음 모습 그대로였다. 엄마가 만든 매실 한 조각을 살짝 씹어 보고는 바로 뱉어버렸다. 짜고 쓰고 신 맛이 강해 저절로 얼굴이 찡그러졌다. 이 상태로는 시간이 지나더라도 절대 먹을 수 없겠다 싶었다.

황당했다. 그렇게 열심히 그리고 친절히 방법을 알려주었는데, 왜 내 이야기를 듣지 않았을까. 그러고 보니 언젠가부터 엄마는 다른 사람 말을 잘 듣지 않았다. 자식들이 아무리 '이것'이라고 해도 엄마는 '저것'이라고 했고, 그 뜻을 절대 꺾지 않았다. 점점 고집스런 할머니가 되어가는 것 같아 답답하고 화가 났다.

엄마 역시 실망한 표정이 역력했다. 나는 보란 듯이 내 매실장아찌를 먹어 보았다. 하지만 내 입에서도 "와!" 하는 탄성은 나오지 않았다. 매실의 신맛과 떫은맛은 빠졌지만, 아직 완전히 익지 않아 먹기엔 일렀다. 이번엔 엄마 말이 맞았다. 나는 조금 머쓱해져 아무 말 없이 뚜껑을 덮었다.

집으로 오는 길, 여러 생각이 일었다. 엄마는 고집스러웠고, 나는 급했다. 엄마에겐 비록 매실은 아니더라도 장아찌에 대한 경험이 많았고, 나에겐 경험보다는 이런저런 정보가 많았다. 엄마에겐 자신의 경험이, 내겐 떠도는 정보가 진리였다. 고집이 '내가 맞다'는 생각에서 오는 것이라면, 엄마나 나나 둘 다 고집스럽긴 마찬가지였다.

다음 날, 엄마에게 전화가 왔다. 시퍼렇게 살아있는 매실을 꺼내 설탕에 버무려보려고 하는데, 어떻게 생각하느냐는 거다. 생각해보니 그렇게 해도 괜찮을 것 같았다. 나는 '이번엔 설탕을 넉넉히 넣으세요'라는 말을 덧붙이려다 그만 두었다. 어차피 엄마와 나는 여전히 경험을 쌓으며 배워가는 중일 테고, 그 과정 속에 절대 진리는 없다는 생각에서였다.

매실장아찌 한두 번 망치면 어떤가. 그렇다고 인생을 망치는 것도 아닌데. 나는 맞고, 너는 틀렸다는 생각에서 잠시나마 벗어나보는 기회가 되었으니 오히려 감사한 마음까지 생긴다. 게다가 다시 설탕을 넣어보겠다는, 이 마음의 돌이킴은 또 얼마나 멋진지! 고집을 피우다가도 한 발 뒤로 물러서기도 하면서, 엄마와 나는 이렇게 서로 나이 들어가는 게 아닐지. 몇 주 뒤, 엄마와 내 매실장아찌의 맛이 얼마나 시큼 달큼할지, 정말 기대된다.

▲3주가 지난 뒤 내가 담근 매실장아찌는 이렇게 쪼글쪼글해졌다. ⓒ 심혜진

▲엄마가 간장과 소금으로 담근 매실장아찌. 전혀 쪼글쪼글해지지 않았다. 뒤늦게 설탕을 버무린 후 한 시간 정도 지났을 때의 사진. ⓒ 심혜진

덧붙이는 글 | 이 기사는 시사인천에도 실렸습니다.