에피소드 넷. '붉은 광장' 인상붉은 광장(Красная Плошадь)은 모스크바의 상징이자 중심이다. 이 광장은 15세기부터 상인들이 물건을 사고팔던 장소였고, 전쟁을 떠나는 군사들이 행진하던 곳이었으며, 또 때로는 정치범이나 흉악범을 공개 처형하던 곳이기도 했다.

이곳이 붉은 광장이란 이름으로 불리게 된 것은 17세기 후반부터라고 전해지고 있다. 붉은 광장은 러시아어로 '크라스나야 플로시차지(Красная Плошадь)'라고 하는데, '크라스나야'라는 단어는 '붉다' 외에 '아름답다'는 뜻도 있어서 애초에는 '아름다운 광장'이라는 의미였을 것이다.

▲붉은 광장왼쪽 두 탑은 부활의문, 가운데는 역사박물관, 그리고 오른쪽은 크렘린 둥이다. ⓒ 권응상

그러나 붉은 색의 '공산혁명' 이미지가 더 강한 것은 오랫동안 내 머릿속에 각인된 역사적 선입관 때문이리라. 사회주의 중국의 상징 색도 빨강이므로 우리는 무의식적으로 빨강을 공산당 혹은 적국으로 인식한다.

우리 사회에서 '빨갱이'이라는 단어는 여전히 형기를 마치지 못한 죄수이다. 한때 온 국민이 모두 "Be the Reds"라며 빨간 옷을 입고 거리를 뒤덮은 적도 있지만 어쩐 일인지 그 형기는 계속 연장되고 있다. 아마도 통일이 되어야 그 형기가 끝나리라. 비 내리는 모스크바의 붉은 광장에서 객관화된 우리 사회에 대한 상념이 꼬리를 문다.

비를 피할 겸 먼저 들른 곳은 국립역사박물관(Государственный исторический музей)이다. 네 개의 탑이 있는 붉은 벽돌 건물인 이곳은 원래 모스크바 국립대학교였던 곳이다. 러시아 영토의 선사시대 유물부터 로마노프 왕조까지 전 역사에 걸친 다양한 유물을 전시하고 있다. 교과서에서나 보았던 돌도끼나 뼈를 갈아 만든 바늘 등이 부지기수다. 여느 박물관과는 달리 유리진열장 하나에 빼곡히 겹쳐 전시해 놓은 것이 영 낯설다. 이 정도 유물은 늘려있다는 자랑 같아서 첫 번째 전시실부터 기가 죽는다.

▲역사박물관유물을 이처럼 빼곡히 겹쳐 놓았다. 이 정도 유물은 늘려 있다는 자랑 같아서 은근 기가 죽는다. ⓒ 권응상

▲역사박물관 전시 왕관너무 화려하고 정교해서 오히려 여러 생각을 교차하게 만든다. ⓒ 권응상

시대가 올라 갈수록 정교하고 화려해진다. 인류의 진화와 문명의 발전이 마치 권력과 욕망의 산물 같다. 화려함에 몰입되기보다는 자꾸 민중의 피땀이 오버랩된다. 왜 혁명이 필요했는가를 상징하는 장소로 이만한 곳이 있을까?

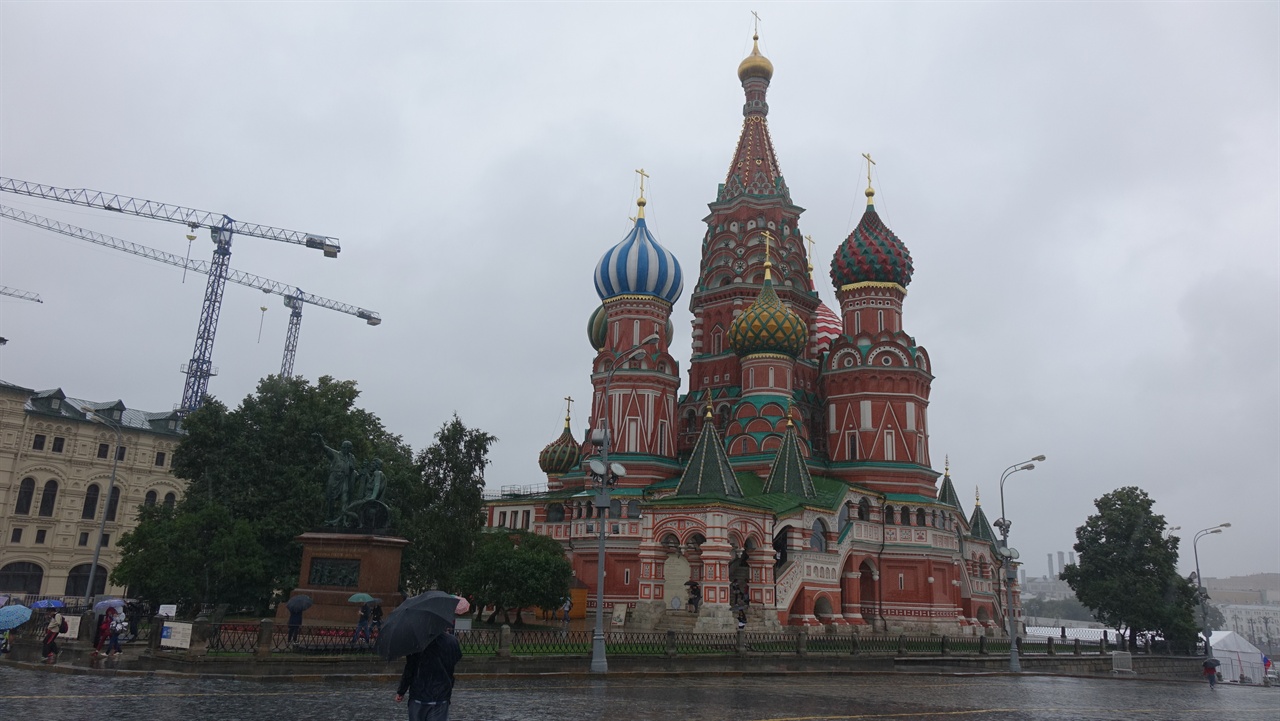

박물관을 나와 광장의 중앙에 서서 사방을 둘러보니 러시아 최초의 백화점 굼을 비롯해 크렘린 성벽과 대로를 따라 늘어선 다양한 건물들을 볼 수 있다. 그중에서도 광장 남동쪽 모퉁이에 있는 거대한 양파 모양의 지붕을 가진 상트 바실리 성당은 단연 눈길을 사로잡는다. 이 성당의 위용은 조금 전 '붉은'이라는 형용사를 '혁명적'이라는 수식어로 대치시켰던 것을 부끄럽게 만들 정도로 화려하고 아름답다. 그래서 자본주의적이다.

▲상트 바실리 성당화려하고 도도한 자태가 비오는 흐린 날씨임에도 단연 돋보인다. ⓒ 권응상

▲굼 백화점세계 각국의 명품 숍들이 입점해 있다. ⓒ 권응상

빗방울이 굵어져 다시 비를 피할 요량으로 들른 국립 백화점 '굼'은 아이러니하게도 자본주의를 웅변하는 장소이다. 붉은 광장의 한 부분을 넓게 차지하고 있는 굼은 세계 각국의 명품브랜드 숍이 도열해 있다.

여기야말로 바실리 성당의 자본주의적 느낌을 실증적으로 보여주고 있다. 명품 숍은 그렇다 하더라도 사용료를 150루블(한화 약 3000원)이나 받는 화장실은 자본주의의 극치를 보여준다. 우리 '개구쟁이' 셋은 '비싸니까 뭔가 있을 것'이라는 자본주의적 상술에 의외로 쉽게 넘어간다. 총무를 맡은 박 지점장이 너무 과용하는 것 아니냐는 농을 던지며 450루블이나 되는 거금을 내고 입장한다.

▲굼 백화점의 유료 화장실 입구위쪽에 'Historic Toilet'이라는 영문 팻말이 달려 있다. ⓒ 권응상

▲굼 백화점 내의 유료 화장실사용료 150루블(약 3000원)을 아깝게 느끼지 않기 위해서는 미리 설명문을 읽고 거창한 역사적 의미를 새기며 일을 봐야겠다는 생각이 들었다. ⓒ 권응상

'Historic Toilet'이라는 제목 아래 장황한 설명을 달아놓았지만 소변 한 번 보는데 역사까지 캐고 싶지는 않았다. 별 것 없다. 내부가 깨끗하고 청소 아주머니가 우리가 지나간 자리를 재빠르게 정리하는 것만 빼면 그냥 보통 화장실이다.

일을 다 마쳤지만 누구도 선뜻 나가자는 말을 않는다. 모두 같은 마음이다. 본전 생각이 났다. 이리저리 사진을 찍으며 시간을 끌다 결국 억지로 한 번씩 더 일을 보고나서야 낄낄거리며 화장실을 나선다. 화장실에서 그렇게 사진을 많이 찍어본 것도 처음이고, 두 번 일을 본 것도 처음이다.

비가 잦기를 기다리며 가장 자본주의적인 굼 백화점에서 자본주의 선봉 국가의 국민답게 다양한 음식으로 점심을 때운다. 그래도 비는 잦을 기미가 없다. 빗속을 뚫고 상트 바실리 성당 안으로 입장한다.

▲바실리 성당 안에서 이콘화를 스케치하는 어린이들 바실리 성당의 겉모습은 도도하고 화려해 보이는데, 내부는 소박하고 친근하다. ⓒ 권응상

바실리 성당은 이반 대제의 손자인 이반 4세가 카잔한국과의 전투에서 승리한 것을 기념하여 세웠다. 1560년 완공될 당시 이름은 포크로프스키 성당이었으나 성인 바실리를 모시면서 바실리 성당으로 불리게 되었다.

성당 안에 바실리의 무덤도 있다. 높이가 46m인 중앙 탑을 중심으로 8개의 탑이 둘러싸고 있는데 높이와 크기가 다른 둥근 지붕이 인상적이다. 사원에는 2개의 십자가가 교차하는 곳에 중앙예배당이 있고 주변의 대각선상에 8개의 예배당이 있다. 일반적인 종교 건축물들은 규칙적이고 균형적인 모습을 갖추고 있는데 바실리 성당은 그렇지 않다. 그래서 늘 규칙적인 종교 건축물에 익숙해 있던 우리들에게 불규칙과 불균형의 조화로운 아름다움이 어떤 것인지 여실히 보여 주고 있다. 외부의 화려함으로 인한 기대감이 컸던 탓인지 내부는 소박하다.

▲바실리 성당 내부꾸뽈 아래 매달린 상들리에와 벽면의 성화가 조화롭다. ⓒ 권응상

▲바실리 성당 안에서 성가를 합창하는 젊은이들준비나 격식 없이 부르는 노래 소리가 성스러우면서도 자유롭다. ⓒ 권응상

스페인에서 느꼈던 세비야 대성당 내부의 압도적인 장면과 대비가 되었다. 바닥에 아무렇게나 퍼질러 앉아 이콘화를 스케치하는 어린 학생들과 성가를 합창하는 젊은이들을 보면서 소박함이 만든 자유로움이 아닐까 생각해본다.

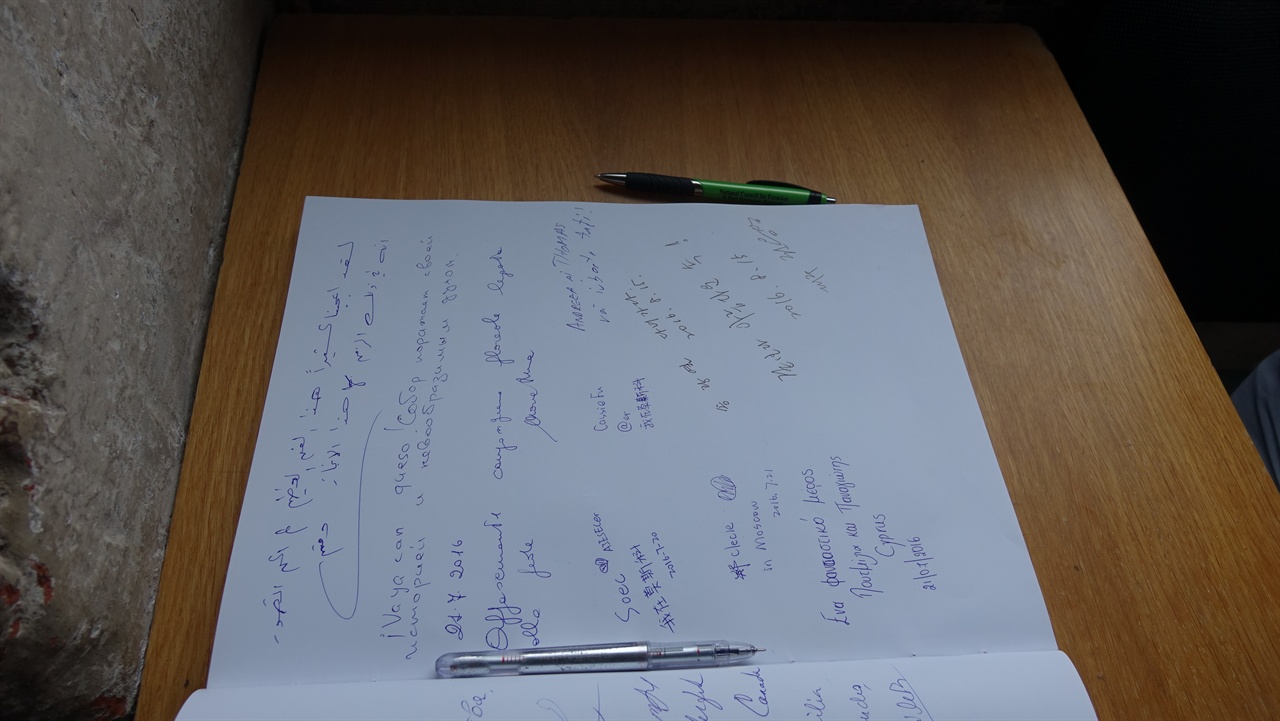

머리를 조아리게 만드는 세비야 대성당의 위압감과는 사뭇 다르다. 방명록에 "겉보다 아름다운 속!"이라고 서명하고 크렘린으로 발길을 옮겼다.

▲바실리 성당 안에 비치된 방명록'겉보다 아름다운 속!'이라고 서명하였다. ⓒ 권응상

▲바실리 성당 안에서 바라본 크렘린 궁아름다운 바실리 성당 안에서 붉은 광장을 내다보니 가장 멋진 옷을 차려입고 뽐내는 기분이다. ⓒ 권응상

크렘린은 원래 성채 혹은 성벽을 의미한다. 하지만 대문자로 시작할 때는 모스크바의 크렘린 궁을 가리킨다. 모스크바강을 따라 한 변이 약 700m의 삼각형을 이루고, 높이 9∼20m, 두께 4∼6m의 벽으로 둘러싸여 있다. 크렘린 궁은 오랫동안 러시아 황제의 거처이자 러시아 정교회의 중심지였으며, 현대에 와서는 정부 청사로 활용되고 있다.

12세기 모스크바 공국을 세운 유리 돌고루키 공이 목책으로 만든 요새가 크렘린 궁의 기원이다. 14세기부터 석조 건축물이 들어서기 시작하여 증축을 거듭하면서 오늘날의 모습을 갖추게 되었다.

현재는 20개의 성문을 갖춘 삼각형 모양의 성벽 안에 궁전과 성당, 탑, 관공서 등 수많은 건축물들이 들어서 있다. 이러한 건축물들은 하나같이 철저한 계획 아래 건설되었는데, 주요 건물들은 크렘린 중앙에 있는 소보르나야 광장 주변에 모여 있다. 우스펜스키 대성당을 중심으로 아르항겔스키 성당, 블라고베시첸스키 성당 등 종교 건축물이 그 중심을 이룬다. 러시아 황제들이 얼마나 종교를 중요시했는지 알 수 있는 부분이다.

▲크렘린 궁의 성당들이 외에도 여러 성당들이 있어서 궁이라기 보다는 종교 성지 같은 느낌이 들 정도였다. ⓒ 권응상

▲크렘린 궁의 대포세계에서 가장 큰 대포로 알려져 있는데 한 번도 발사된 적은 없다고 한다. 앞에 전시된 대포알의 크기를 보니 보니 발사가 불가능할 것처럼 보였다. ⓒ 권응상

어릴 때부터 할리우드의 '007 시리즈' 영화로 각인된 크렘린과는 너무 다르다. 황제의 대관식을 여는 성소였다는 우스펜스키 대성당, 성화가 아름다운 블라고베시첸스키 성당, 역대 대공과 황제의 시신이 안치되어 있는 아르항겔스키 성당 등을 품고 있는 크렘린은 권력의 위엄을 누르는 성스러움이 있다. 그래서 세계에서 가장 크다는 이반 대제의 대종이나 대포 등도 오히려 장난감 같은 귀여움이 묻어 있다.

요즘도 우리는 속을 알 수 없는 사람을 크렘린 같다고 말하곤 한다. 냉전시대의 트라우마가 우리말과 의식에 배어든 채 여전히 똬리를 틀고 있다. 크렘린을 보지 않은 사람에게는 절대로 크렘린이 성스럽다고 말하지 않으리라.