맥주는 언제부터 유리잔에 마시게 되었을까? 코코아열매에선 초콜릿 맛이 전혀 나지 않는다는데, 그 맛은 어떻게 만들어지는 걸까? 주변의 이토록 많은 플라스틱은 어디서 나온 것일까?

유리잔도, 초콜릿도, 플라스틱도 너무 흔해서 원래부터 우리 곁에 있었던 것처럼 느껴질지 모르겠다. 하지만 1800년대 중반에 이르러서야 유리제품은 평범한 사람들이 일상에서 사용할 수 있을 정도로 값이 싸졌고, 플라스틱과 단단한 형태의 초콜릿이 생활 속에 등장하기 시작한 것도 그 즈음이다. 역사가 고작 200년도 안 된 이 '사소한' 재료 속에는 세심한 관찰과 우연한 발견과 수많은 과학 기술의 역사가 담겨 있다.

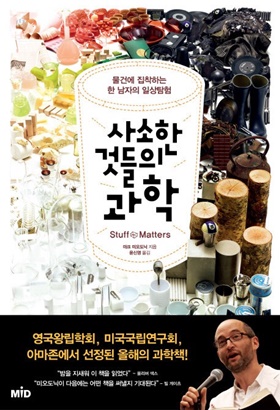

▲<사소한 것들의 과학> 마크 미오도닉 / MID ⓒ 심혜진

<사소한 것들의 과학>(마크 미오도닉 지음, MID 펴냄)은 우리의 일상을 이전과 완전히 달라지게 한 열 가지 재료에 관한 이야기이다. 열 가지 재료란 강철, 종이, 콘크리트, 초콜릿, 거품, 플라스틱, 유리, 흑연, 자기, 생체재료 등이다.

각각의 재료가 처음 발견된 이래로 어떻게 사용할 수 있도록 가공되어 왔는지, 그리고 지금 어떤 용도로 활용하고 있는지, 마치 품격 있는 다큐멘터리를 보듯 다양한 자료와 사례를 통해 생생하게 보여준다. 너무 '사소한' 물건들의 이야기여서 과학교과서에는 나오지 않을 테지만, 그렇다고 모른 채 지나가기엔 너무 아까운 내용이 가득 담겨있다.

맥주는 1840년대 대량생산으로 값이 싸진 유리잔을 만나면서 운명이 뒤바뀌었다. 원래 진한 갈색이거나 아주 어두운 색이었던 맥주가 먹음직스러운 투명한 금빛을 띠도록 발효 방식이 바뀐 것이다. 초콜릿은 원 재료인 코코아빈을 그대로 쌓아 썩도록 놔두어야만 특유의 향이 만들어진다. 코코아빈을 얼마나 높이 쌓았는지, 날씨가 어땠는지, 얼마나 오래 놔뒀는지에 따라 초콜릿의 맛과 향이 달라지는 것이다.

책에서 가장 흥미로운 부분은 에어로겔을 이용해 우주먼지를 수집하는 장면이었다. 45억 년 전 태양계가 만들어질 때 남은 아주 작은 먼지들이 지금도 우주 공간을 떠돌아다니고 있다. 우주먼지에 담긴 정보를 알면 태양계가 어떻게 만들어졌는지 알 수 있을 것이다. 운석의 성분을 분석하는 방법도 있지만, 운석이 지구 대기를 통과할 때 대단히 높은 온도로 가열되면서 성분 변화가 일어난다. 우주먼지를 그대로 지구로 가지고 오는 방법은 없을까?

문제는 우주먼지가 초속 50km 속도로 움직인다는 점이다. 시속 1만 8000km로, 총알보다도 빠른 속도다. 우주먼지가 뚫고 지나가지 않으면서, 우주먼지가 압축되거나 변형되지 않도록 하는 물질이 필요했다. 이것을 이론적으로 해결한 것이 바로 거품구조로 되어 있는 에어로겔이다.

"마치 야구공을 '부드러운' 손으로 잡는 것처럼 말이다. 요령은 공의 에너지를 한 번에 강한 충격으로 떠안는 대신 나눠서 흩어지게 하는 것이다. (중략) 에어로겔의 거품 벽도 우주먼지와 부딪힐 때 적은 양의 에너지를 흡수한다. 하지만 1제곱센티미터의 공간마다 수십억 개의 거품이 있기 때문에, 상대적으로 거의 망가지는 일 없이 우주먼지를 멈추게 할 수 있다." (161쪽)

이 이론이 성공했는지 여부는 책에서 확인하기 바란다.

운명을 바꾼 면도날

한편 저자가 소개하는 각각의 '재료'에는 저마다의 사연이 녹아있다. 책은 저자가 겪은 끔찍하고 충격적인 사건으로 시작한다. 고등학생이던 저자는 지하철에서 돈을 요구하며 다가온 한 남자와 몸싸움을 벌이다 등짝에 13cm의 큰 상처를 입는다.

남자가 휘두른 면도날에 베인 것이다. 두꺼운 가죽점퍼도 얇은 면도날 앞에선 속수무책이었다. 이후 저자는 어쩔 수 없이 "철이 세상 모든 곳에 있다는 사실에 극도로 예민"해진다. 재료에 대한 강박이 시작된 순간이다.

면도날에서 시작한 물질에 대한 관심은 점점 다른 것으로 번져갔다. 결국 저자는 대학에서 재료과학을 공부하고 지금은 재료과학자와 공학자로 활동하고 있다. 면도날을 휘두른 남자가 그의 운명을 바꾼 셈이다.

책을 펴면 사진 한 장이 나오는데, 이는 새로운 재료가 나올 때마다 다시 등장한다. 저자가 자신의 집 지붕 위에서 찍었다는 이 사진은 평범해 보이지만 사실 대단히 의도적으로 연출한 것이다. 저자가 소개하는 재료들이 이 사진 한 장 속에 모두 담겨 있으니 말이다.

"나는 우리 집 지붕 위에서 찍은 내 사진에서부터 이야기를 시작하고, 또 책의 내용에 대한 아이디어를 얻기로 했다. 사진에서 물질의 이야기를 풀어낼 열 가지 재료를 골랐다. 각각의 재료에 대해 그것이 존재할 수 있도록 한 요인이 무엇인지 풀고자 애썼고, 그 안에 숨은 재료과학을 밝혀냈으며, 그것을 만든 놀라운 기술에 찬사를 보냈다. 그러나 무엇보다, 나는 그게 왜 중요한지를 표현하는 데 가장 중점을 뒀다." (19쪽) 재료는 추억이기도 하다. 맥주를 사면서 받은 영수증은 아들이 태어나기 3일 전의 일상을 그대로 간직하고 있다.(종이 부분) 초콜릿은 추운 욕실에서 초콜릿을 먹을 수 있게 해달라며 조르던 저자의 어린 날을 떠오르게 한다. 부모님이 결혼할 때 받은 도자기 세트 중 마지막으로 남은 잔에 매일 차를 담아 마시며, 이제는 나이든 두 분의 사랑을 축복한다.(자기 부분) 과학이 삶에 얼마나 가까이 다가와 있는지 보여주는 것을 넘어, 감성을 통해 우리를 과학으로 이끈다는 점이 이 책의 가장 큰 미덕이다.

"우리는 비물질적 세계에서도 산다. 바로 마음, 감정, 감각의 세계다. 비록 재료의 세계가 이와 별개일지라도, 완전히 결별해 있지는 않다. 모두가 알 듯, 재료는 마음과 감정, 감각의 세계에 강한 영향을 미친다." (316쪽)

재료에 '집착하는' 저자에게 금속은 "믿음직스럽고 튼튼하며 강한 일꾼"이고, 유리는 기특하게도 수많은 혁신을 이끈 시험관의 원료이며, 흑연은 다이아몬드보다 훨씬 우수한 물질이다. 그리고 이토록 열정적인 재료에 대한 애정은 우리에게 과학 지식 이상의 것을 느끼게 한다.

삶에 대한 진지한 자세와 만물에 대한 존중. 어쩌면 이것이야말로, 저자가 책을 쓴 진짜 이유가 아닐까.