지난 5월 31일, 이화여대 김혜숙 총장이 취임했다. 이날은 우리나라 역사상 가히 기록할 만한 날이다. 이화여대 첫 직선제 총장이 탄생했음은 물론이고, 교수와 직원뿐 아니라 학생의 투표로 총장을 뽑았다는 점에서 더욱 그렇다.

이화여대가 이번에 총장직선제를 마련한 것은 사실상 미래라이프 단과대 신설 논란과 정유라씨 특혜 입학 때문이었다. 단과대가 만들어지는 과정에서, 또 특혜 입학이 일어나는 과정에서 은폐 가운데 학생들 목소리는 없었다. 이 같은 일이 빚어졌던 이화여대의 경우는 한참 후퇴한 대학 민주주의의 단적인 예일 뿐이다.

그동안 학생은 대학의 의사 결정에서 소외돼 왔다. 결정은 대부분 이사회 혹은 총장이 지시한대로 이뤄질 뿐, 그 가운데 학생의 목소리는 보이지 않았다. 결국 상아탑의 민주주의는 정치권보다 못할 수밖에 없었다. 우리는 이미 촛불집회를 통해 민의를 보여주고, 대의민주주의를 실현할 수 있다는 걸 몸소 증명해 보였다. 그러나 대학에선 어떠한가? 학생이 대학 측에 항의의 목소리를 내도 수렴될 기미도 보이지 않은 게 일쑤였다.

▲2014년 9월경, 국민대의 공간 재배치를 두고 학생들은 캠퍼스에서 "사전에 아무런 논의도 없었다"며 항의 집회를 열었다. ⓒ 고동완

운영 과정을 소상히 설명하는 대학이 있었나대학의 민주주의 현실은 한창 불거진 서울대 시흥캠퍼스 논란의 맥락과도 맞닿아 있다. 서울대는 학생들과 충분한 의견 공유를 거치지 않고 캠퍼스 설립을 추진하다 논란을 자초했다. 연례 행사처럼 불거지는 대학들 학과구조조정 또한 학생들의 외침은 허공에서 오갈 뿐 대학 마음대로 학과를 없애거나 다른 학과에 붙었다 떼기를 거듭해왔다.

학교가 학생들 요구에 일일이 대응하지 않는 것은 내심 학생들이 학교 운영에 대해 얼마나 잘 알기에 그런 소리하느냐는 의식이 담겨있다. 그러나 대학들은 학교가 어떻게 운영되고 있고, 어찌 운영해나갈 것인지에 대해 학생들에게 공개적으로 설명하거나 소명한 적이 드물다. 그렇기 때문에 학생들이 대학 운영에 관해 깊이가 얕은 건 어쩔 수 없는 것이다.

등록금에 관해서도 이것이 어디에 쓰이고 산정 기준이 무엇인지 학생들에게 소상히, 그것도 공개적으로 설명하는 대학이 있었던가? 기밀이란 이유로 설득력 없는 근거를 들이대며 학교 운영 자료를 폐쇄적으로 운영하는 기관이 대학 아니었던가?

운영 주체에 학생들 시각이 포함돼야정치권에서야 표로 정치인들을 심판하지만, 당장 학생은 대학에 관여할 어떤 수단도 갖지 못한 게 현실이다. 한 학기 등록금만 수백만 원을 대학에 납부하고, 또 대학에 총장을 비롯한 모든 교수와 교직원들이 학생들이 낸 등록금으로 봉급을 받아가면서 정작 학생이 대학의 운영에 참여할 수 있는 수단은 제한돼 왔다.

학생이 대학의 의사결정에 통제할 수 있는 수단은 등록금심의위원회 정도다. 그러나 총학생회 대표가 위원회에 들어가서 학교의 등록금 조정 방침에 미세한 통제를 가하는 수준에 불과하다. 학생들이 등록금 인하를 요구해도 학교는 물가상승률을 이유로 동결한다. 결국 총학생회 대표가 들어간들 학생들의 호소가 제대로 반영되지 않고 있는 것이다.

그러는 동안 적립금 상위 대학들 일부는 투자를 방기하는 행태를 보여 왔다. 2016년 기준 각기 3500억 원과 2600억 원 가량의 적립금을 가지고도 정부재정지원제한 대학에 선정된 수원대와 청주대가 그 대표적인 사례다. 어느 대학은 등록금 인하에는 인색하면서도 부실 채권에다 학생들 동의 없이 은근슬쩍 투자했다가 130억 원의 손실을 보고만 것이 작금의 현실이다.

우리는6 세금을 납부하고 나라를 운영하는 일꾼을 뽑는다. 반면 우리 돈으로 등록금을 대학에 납부하지만 대학 운영의 주체는 여전히 총장과 이사회에 머물러있다. 대학은 어느 누구의 사유물이 아니기에 운영 주체를 우리 손으로 못 뽑을 이유가 없다.

2004년 최재성 당시 열린우리당 의원 자료에 따르면 미국 프린스턴대는 40명 이사 중 13명의 이사를 동문과 학생들이 선출했고 영국 버킹검대는 이사회에 학생회장과 다른 전업 학생 1명씩, 대학원생 1명을 포함하도록 했다. 우리나라 대학의 폐쇄성은 13년 전 해외 대학과 비교해봐도 철옹성에 버금갈 정도다.

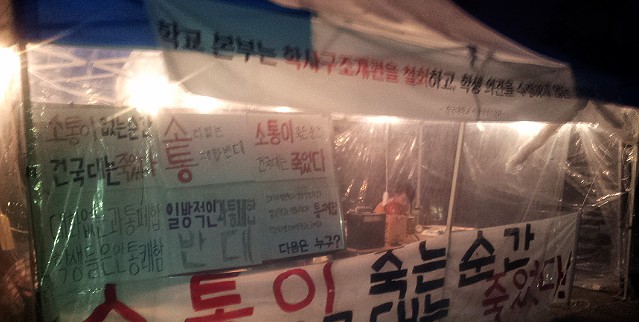

▲2015년 3월경 건국대 학과 구조조정에 항의한 학생들이 야외에서 농성하고 있는 모습. ⓒ 고동완

이사회에 학생 참여를 목표로이런 예만 봐도 이사회에 학생이 참여하는 구조를 만들어내는 것이 급진적인 게 아님을 알 수 있다. 대학의 민주주의를 형성해나가는 정점은 운영의 최종 결정권자인 이사회일 수밖에 없다.

과거 예만 보더라도 대학은 이사회가 총장을 선출한다는 구조상, 이사회 입김에 자유롭지 못한 곳이 많았다. 지난해 남양주 캠퍼스 설립을 둘러싸고 총장과 이사회가 갈등을 겪다 끝내 총장이 사퇴했던 서강대와 2014년 총장 선임을 두고 종단의 이사회 개입 논란을 빚었던 동국대의 예가 이를 증명한다.

그러기에 총장을 우리 손으로 뽑는 것에서 멈출 순 없다. 더 나아가 해외 대학처럼 이사회에 학생의 의견이 실릴 수 있는 방안을 강구해나가야 한다. 그러지 않고선 대학의 민주주의는 허울에 그칠 수 있다. 하지만 총장을 학생들 손에서 뽑는 대학부터 이화여대말고는 유일무이하다. 이화여대조차 총장 선거에서 학생들 투표 반영 비율이 8.5%에 불과했다. 갈 길이 멀다는 얘기다.

그러나 민주주의를 한걸음 더 발전시키려면 뒤처진 대학의 민주주의를 더는 보고만 있을 순 없을 것이다. 우리가 대학에서 민주주의를 얼마나 많이 외치는가? 그런데 대학의 민주주의는 지금껏 어떠했는가? 대학의 민주주의도 논의의 테이블에 올려놓고 얘기를 나눠볼 때다. 그래야만 반복되던 대학의 일방통행 고리를 끊어낼 수 있다.

사실 '학생'이라는 이유가 대학의 민주주의가 이렇게 되도록 방기하게 된 요인이 됐을 것이다. 대학 시절, 취업과 스펙을 이유로 각자도생하며 바쁜 나날을 보내고 또 보낼 수밖에 없기에 어쩌면 대학의 민주주의를 들여다보는 것도 당장 생업 전선을 앞둔 학생에겐 사치일 수 있을 것이다. 그렇다고 가슴 아픈 지점에서 포기할 순 없는 노릇이다. 조금씩이라도 앞으로 연대해나가야 한다. 대학 총학생회들 간의 연대도 중요할 것이다.