가슴이 답답하고 불안하며, 어디를 앉아도 엉덩이가 들썩이고, 손끝은 간질간질하며, 내가 곧 사라질 것 같고, 나만 후퇴하는 느낌. 머리가 굳어져 가는 멍멍함.

뇌를 굴려야겠다. 무엇을 할 수 있을까? 무엇을 해야 할까? 친구 따라 공인중개사 자격증 시험공부를 해볼까? 남편 따라 군무원시험 공부를 해 볼까? 미래에 갈지도 모를 해외여행을 위해 영어 공부를 해볼까?

결혼 전 직장은 압구정이었고 하던 일은 성형외과, 피부과 등 뷰티분야를 PR·홍보하는 것이었다. 사는 곳은 가로수 길이 가까운 논현동 원룸이었다.

7년간의 직장생활과 도시생활을 출산과 함께 마감하고 육아에 전념한 지 5년째다. 남편이 직업군인이라 포천 구석에서 3년 반, 철원에서 2년째 살고 있다. 대화 상대는 주로 6세 아이와 이제 2살 된 아이가 전부다. 저녁에 남편과 대화를 하지만 온통 군인 이야기, 부대 이야기다. 그리고 아이들 이야기. 내 생각이나 내 얘기를 할 곳이 없는 편이다.

위와 같은 생각이 들었다. 나를 각성시켜야 할 것 같아서.

당장에 생각을 차분히 정리하기 위해 컬러링 북과 캘리그라피 연습용 책을 사서 냅다 시작했다. 컬러링북을 위해 80색 고급색연필과 사인펜을 샀다. 색을 칠하면 칠할수록 촌스러워졌다. 색연필을 꾹꾹 눌러가며 칠하니 팔은 아프고 손가락 마디도 욱신거렸다. 2장을 겨우 하고 접었다.

▲어정쩡한 나의 컬러링 실력작품은 안나오고 팔은 아프고 손가락 관절은 기절하기 직전이다. ⓒ 김정실

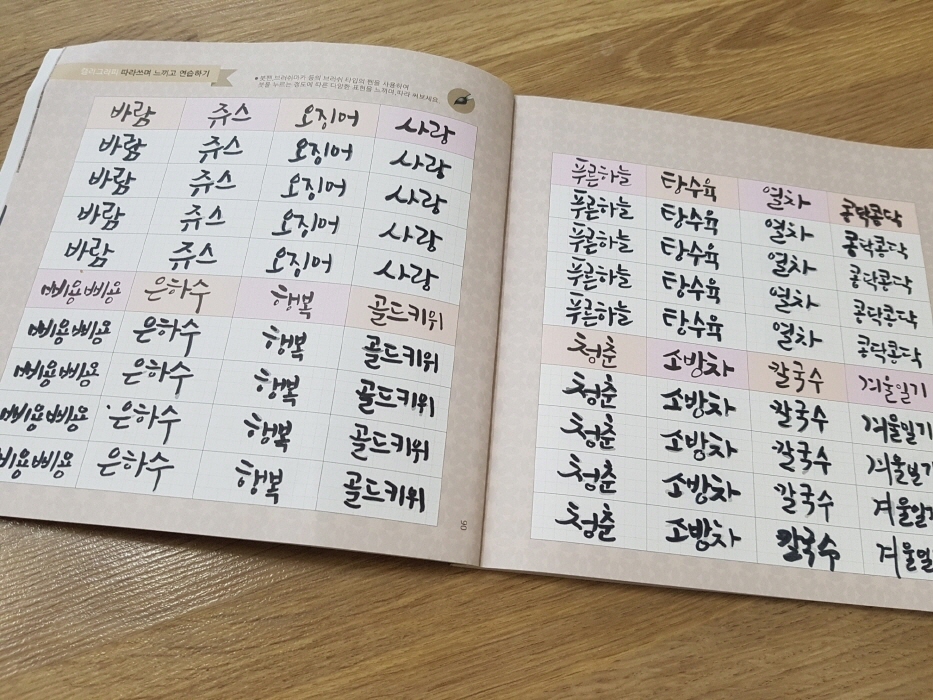

▲두번째 시도 했던 캘리그라피캘리그라피도 만만치 않다. 은근히 지루하고 재미가 없다. 멋스럽게 쓰기도 엄청 어렵다. 죽도밥도 아닌 그냥 내글씨 서체에서 헤어 나올수 없다. ⓒ 김정실

캘리그라피를 위해서는 만년필과 붓펜, 납작하게 써지는 펜이 있어야 한다. 기꺼이 최고급으로 준비했다. 점선을 따라 천천히 디자이너처럼, 예시된 멋진 글씨처럼 쓰고 싶었으나 내 작품은 거기서 거기였고, 멋스러움은커녕 쓰는 내가 답답해서 던져버렸다.

그때 사둔 만년필과 멋진 펜은 유치원과 어린이집 다니는 아이들의 육아수첩에 '가정에서'란을 쓰는 용도로 사용되거나 가정통신문에 사인하는 정도로 쓰고 있다. 남편이 '또 헛돈을 썼네...'라고 생각할까 봐 눈치를 살피며 애써 즐거운 척, 소중한 척 하며 사둔 것들을 즐겨 사용하는 척 연기도 하고 있다.

세 번째로 책을 읽기로 했다. 나는 책을 좋아한다. 결혼 전에는 퇴근 후 삼성동의 큰 서점에 가서 우아한 척, 광독서쟁이처럼 이 책, 저책 뒤적거리며 한 달에 두세 권 정도는 샀다. 책 버리는 것을 싫어해 책을 모두 끼고 살았다. 하지만 한 번 읽은 책은 책장에 꽂은 상태에서 보이는 제목이나 색만 감상하고 다시 꺼내 읽은 적은 없다. 그냥 책 수집쟁이일뿐이다.

그러다 결혼 후 이사를 하는데 책은 애증의 대상이 됐다. 결혼 5년차지만 이사를 2번이나 했다. 짐을 쌀 때마다 번거롭고 힘들었으며, 애들 책이랴, 장난감 때문에 전시할 곳도 없었다. 결국 15권씩 쌓아 노끈으로 동동 끌어 맨 후 보일러실에 다소곳이 모셔뒀다.

집 정리를 할 때마다 남편은 "저 책 읽는 거야?"라고 묻는다. 난 "응, 아니, 응, 응, 읽을 거야"라며 애매모호하게 얼버무리듯 대답한다. '나도 버리고 싶어, 정리하고 싶다고! 근데 버릴 수가 없어! 흑흑... 나의 과거의 자식들이야, 흑흑'이라고 속으로 말하며 슬퍼한다. 근처 서점을 들러 둘러 봤다. 읽고 싶은 책이 없다. 아니... 고를 수가 없었다.

언니가 권해준 <오마이뉴스> 글쓰기, 고맙다이도 저도 안되니 집 사정도 있고 취직을 하기로 결심했다. 내가 살고 있는 이 곳은 내가 하던 일을 할 수 있는 회사가 많지 않다. 그래서 서울에 살고 있는 언니와 의논했다. 결혼 전, '서른 살의 독립'을 꿈꾸기 전, 언니네에 3년 정도 얹혀 살았었다. 그때의 기억으로 언니에게 말했다.

"나 예전처럼 언니 집에 살면서 일하는 건 어떨까? 나 이제 반찬도 잘하고 청소도 잘하고 빨래도 잘해. 언니 집에도 도움이 될 수 있을 거 같애.""애들은 시어머니 오시라고 해서 주말마다 보면 되지 않을까?"언니는 내색은 안 했지만 다급하게 책 5권을 주문해 주며 날 다독여 줬다.

"지금이 행복한 거야. 애들 크는 거 순식간이야. 그거 잘 봐야지. 일하는 순간 전쟁터야"라며 날 설득했다. 언니 집에 진짜 쳐들어갈까 봐.

그러면서 "너 글 쓰는 거 좋아하니깐 <오마이뉴스>에 글 써서 보내봐"라고 했다. 그렇게 시작됐다. 나의 오마이뉴스가….

조심스럽게 육아일기를 썼다. 기사화가 되었고 신바람이 났다. 내 글에 댓글이 달리진 않았나, 누가 추천을 해줬을까 확인 차 수시로 <오마이뉴스>앱을 열었다.

그러다 보니 다른 기사에도 눈길이 가기 시작했고 사회를 보는 눈이 떠지기 시작했다. 세상에 억울한 사람이 이렇게 많았나 싶고 뉴스에 보도되지 않은 사건 사고를 보고 화가 나기도 했다. 언론이 새삼 다시 보이기 시작했다.

생각할 거리가 생기고 댓글을 통해 육아, 집안일, 군대 이야기 외에도 내 생각을 말할 곳이 생겼구나 싶었다. 속이 다 후련했다. 목구멍에 막혀있던 시루떡이 쏙 빠지는 기분이랄까.

하지만 기사를 송고하고 나면 채택이 될까, 내 얘기가 기삿거리가 될까 불안, 초조, 민망함에 지금도 침이 바짝바짝 마른다.

<오마이뉴스>야, 너 참 멋지고 고맙다.