책방 '완벽한 날들'은 시원했고 해가 잘 들었다. 음악은 잔잔했고 공기는 차분했다. 그곳에 들어선 순간, 어린 시절의 이동도서관에 들어선 것 같았다. 이곳에서 느긋하게 차를 마시고, 책을 읽고, 내 소중한 친구들과 이야기를 마음껏 했다. 어린 시절 서점에서 한 권의 책만 골라야했던 조급함 대신, 여유롭고 느긋하게 원하는 책을 고를 수 있던 이동도서관처럼 '완벽한 날들'은 내게 '완벽한, 쉼표'였다.

어린 시절, 아빠의 월급이 들어오는 매달 25일에 우리 가족은 치킨을 먹었다. 그리고 다음 날엔 엄마가 나와 동생을 손을 잡고 시내에 가서 쇼핑을 했다. 나와 동생은 쇼핑보다도 기대하는 것이 있었는데, 하나는 시내의 한복판에 있는 햄버거 가게의 '불고기 버거'였고 또 하나는 서점에 들러 '책 한 권을 마음대로 골라 사는 것'이었다. 2층으로 이루어진 서점에서 한 시간 동안 엄마와 나와 동생은 서로 떨어져 마음껏 원하는 책을 읽고, 고심해서 각자 가장 마음에 드는 한 권의 책을 샀다.

▲사진-1 속초 완벽한 날들 전경 ⓒ 조현욱

주인장이 산 책에 서점 이름이 찍힌 도장을 찍고 노란 종이봉투에 담아주었다. 나는 내가 고른 책만큼은 따로 종이봉투에 넣어달라고 말해서 그걸 꼭 껴안고 집으로 돌아왔다. 다음 치킨을 먹는 날이 돌아올 때까지 나는 내가 고른 책을 너덜너덜해질 때까지 읽고 또 읽었다.

그러다가 매주 수요일마다 하늘색 이동도서관 버스가 동네의 한 귀퉁이 나무 그늘이 있는 곳으로 왔다. 이동도서관은 나에게 마법 세계와도 같았다. 새 책은 아빠 월급날에만 한 권씩 가질 수 있었는데, 그 버스는 버스 한 가득 의자 대신 책들로 채워져 있었고 또 5권이나 되는 책을 빌릴 수 있었으니까 말이다.

카페에서 일하는 나는 공휴일과 주말에 쉬지 못한다. 그래서 1년에 한 번 있는 여름휴가를 기다렸다. 참 설렜다. 마음이 잘 맞는 친구와 대학생이던 시절 꼭 한 번쯤 가보고 싶었던 '내일로 기차여행'을 가기로 했다. 29살, 우리의 이번 기차여행의 목표는 "다시 오기 힘들 것 같은 먼 곳으로 떠나자"였다.

전라도 끝자락에 사는 나와 내 친구는 강릉, 속초 같은 장소에 한 번도 방문한 적이 없었다. "강원도는 다시 못 올지 모르니, 우리 더 많은 곳을 들러보자" 도착한 장소에 오래 머물지 못하고, 계속 다음 갈 곳을 고민하느라 지쳐있었다. 이렇게 지쳐있던 우리의 여행을 바꾸어 준 것이 바로, 속초 터미널의 한갓진 골목에 있는 작은 서점 '완벽한 날들'이다.

▲사진-2속초 완벽한 날들, 여름휴가와서 읽기 좋은책 추천목록 ⓒ 조현욱

'완벽한 날들'의 책이 놓인 책상 한 모퉁이에 '속초에 여름휴가 와서 읽기 좋은 책'이라고 쓰인 작은 팻말이 작은 미소를 짓게 했다. 어쩌면, 나는 노는 것에도 의무감을 가지고 있었는지 모른다. 내가 떠나온 여행은 쉼과 여유를 가지기 위한 것이었는데, 더 많은 곳을 보아야 한다는 의무감에 쉬지 못하고 일을 하고 있었던 거다. 나는 친구와 편한 마음으로 서점을 두리번거렸다.

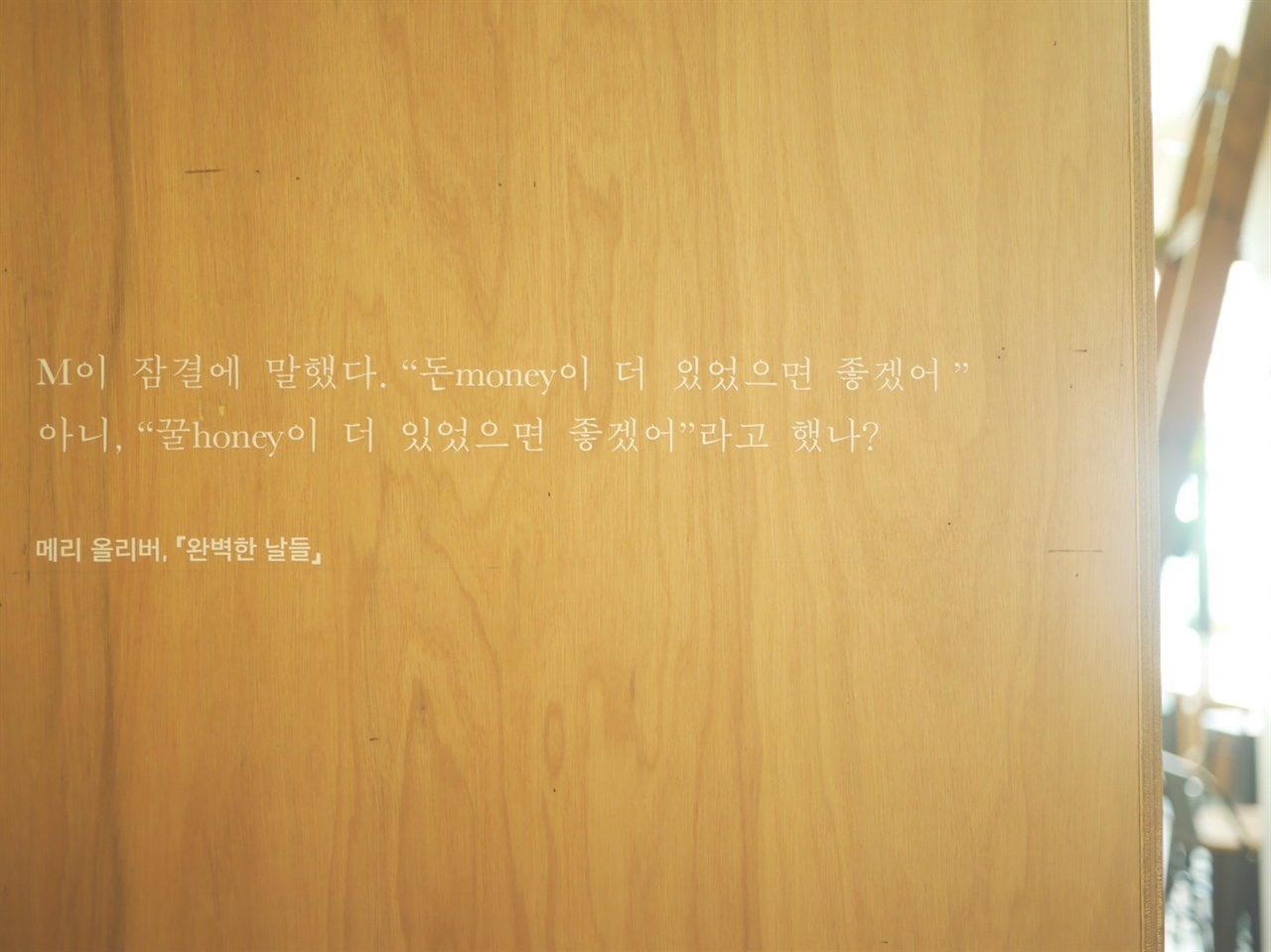

나는 '메리 올리버'라는 작가도 '완벽한 날들'이라는 책도 알지 못한다. 하지만, 햇빛 들어오는 서점의 한쪽 벽면을 보자마자 작가와 책 모두를 사랑하게 될 것만 같았다. 오물거리는 입으로 잠결에 이런 말을 하는 사람에 관해 상상하며 글을 쓰는 작가와 그 작가의 책으로 이름 지어진 서점에서의 하루라니, 여름휴가에 마주하는 가장 큰 달콤함이다.

▲사진-4완벽한 날들, 빵과 포도주 ⓒ 조현욱

책방의 서가에서 내 눈길을 끈 것은 최승자 시인이 번역한 이냐치오 실로네의 <빵과 포도주>라는 책이었다.

통과하라, 나를그러나 그 전에 번역해다오 나를- 번역해다오 / 최승자최승자 시인의 '번역해다오'라는 이름의 시를 참 좋아한다. 우리는 타국의 언어가 번역된 책을 읽으며 자연스레 번역가를 통과한다. 나는 이 점이 중요하다고 생각한다. 그렇기에, 사람과 사람이 스치는 일에도 번역이 필요하다 믿는 섬세한 시인의 글로 번역된 글이라는 것이 마음에 이끌렸다. 그리고, 책의 뒤표지에 있는 문구에 감명받았다. 뒤표지의 문구가 발췌된 원문의 글은 이러하다.

"우리 모두가 임시적인 삶을 살고 있다네." 눈치오가 말했다. "우린 단지 지금 당장 형편이 나쁘게 돌아가는 것뿐이라고, 지금만큼은 순응할 수 밖에 없으며 심지어는 굴욕을 받을 수밖에 없다고까지 생각한다네. 그러나 이 모든 것은 단지 임시적인 것뿐이라고, 어느 날엔가는 진짜 삶이 시작될 거라고 말일세. 우린 우리 자신이 진짜로 살아 본 적이 없다는 불평과 함께 죽어 갈 준비가 된 걸세. 이따금씩 나는 그런 생각에 사로잡히지. 딱 한 번 사는 건데 그 한 번 동안을, 어느 날엔가는 진짜 삶이 시작될 거라는 헛된 희망을 품고서 마냥 기다리는 임시적인 삶을 살아가고 있다고 말일세. 삶은 그렇게 흘러가고 있다네."- p.68 빵과 포도주 / 고래의 노래기다리고 기다렸던 여름휴가에서 휴식이 아니라 피로감을 느꼈던 이유는 어쩌면, 위 책의 문구에서 말하는 바와 같은지도 모른다. 나는 똑같은 하루하루를 나누었다. '임시적인 삶'과 '임시적인 삶으로 인해 보상받는 휴가의 삶'으로 말이다. 휴가지에서의 삶을 진짜 삶이라고 생각해서 더 많은 것을 보려고 했다. 그리고, 또 순간순간 좋은 감정만을 느끼려 했던 거다. 그리고 일상의 삶은 임시적이라고 생각해서, 과하게 참고 버텨냈는지도 모르겠다.

▲사진-3완벽한 날들 ⓒ 조현욱

다시, 서점의 벽면에 쓰인 문구가 스쳐간다. money가 아닌 honey가 더 있었으면 좋겠다고 웅얼거리며 말하는 햇살비치는 평범한 날, 어쩌면 가장 '완벽한 날들'이 아닐까? 그리고, 나에게 honey는 책이 아닐까?

휴가에서 돌아온 나는 내가 머무는 가게와 작은 방을 깨끗이 청소했다. 휴가지에서 사 온 작은 물건들과 친구들과 보낸 즐거웠던 시간을 소중하게 담고, 작은 책장의 책들의 먼지를 털어주었다. 밀이 모여 빵이 된다, 작은 포도 알갱이가 모여 포도주가 된다, 책을 읽는 나날이 쌓여 삶이 된다. 읽고 싶은 책들로 가득한 작은 책장과 작고 아늑한 내 방. 휴가지에서 돌아온 오늘이 바로 나에겐 '완벽한 날들'이다.

덧붙이는 글 | 책과 함께 머문 하루 북스테이 체험수기