가을이 깊어 가면서 마을마다 까마귀가 무리를 지어 날아다닙니다. 까마귀는 가을까지는 따로따로 살지만, 추위가 찾아들면 크게 무리를 지어서 다닙니다. 까치도 여느 때에는 따로따로 살지만, 까마귀가 무리를 지어 다닐 즈음부터 커다랗게 무리를 지어요. 때때로 까마귀떼하고 까치떼가 하늘에서나 빈논에서 자리다툼을 하는데, 대단히 시끌벅적하면서 하늘이나 들을 새까맣게 뒤덮습니다.

▲겉그림 ⓒ 철수와영희

이 가을에는 저희 집에 숱한 새가 끊임없이 찾아들어 먹이를 찾습니다. 저희가 집에서 새모이를 따로 마당이나 뒤꼍에 두지는 않습니다. 다만 감나무에 까치밥을 잔뜩 두어요. 사다리를 받치고도 딸 수 없는 높은 가지에 맺은 감을 그대로 두는데, 이런 감이 서른 알이 넘지요. 새소리가 많이 들려서 뒤꼍 감나무를 올려다보면, 참새나 딱새 같은 작은 새부터 직박구리하고 물까치를 비롯해서 아직 이름을 알아내지 못한 숱한 새가 서로서로 감알을 쪼겠다면서 부산합니다.

발가락 개수도 사람은 다섯 개지만 새는 보통 네 개 또는 세 개야. 가장 흔한 것은 발가락 세 개가 앞으로 나와 있고 하나가 뒤쪽을 받쳐 주는 모양이지. 이런 모양은 나뭇가지를 잡고 앉거나 사물을 움켜잡기 알맞아. (20쪽)

새는 눈이 머리뼈에 고정되어 있어서 사람처럼 눈을 움직이기 어려워. 그래서 눈을 움직이지 않고도 넓게 볼 수 있도록 진화했지. 사람의 시야가 약 200도인데, 비둘기는 316도. 멧도요는 359도라고 해. 부엉이류는 시야가 사람과 거의 비슷하지만 대신 목을 270도나 돌릴 수 있어서 좁은 시야를 극복한단다. (26쪽)<김성현이 들려주는 참 쉬운 새 이야기>(철수와영희 펴냄)는 열 살 즈음 어린이도 새 이야기를 한결 쉽게 살필 수 있도록 쓴 길잡이책입니다. 우리 곁에 있는 새를 지켜보거나 살펴보는 사람은 어른만 있지 않아요. 어른들은 한자말로 '탐조' 같은 말을 쓰는데요, 이런 말은 아이들한테 퍽 어렵습니다.

별을 보며 '별보기·별바라기'라 하듯이, 달을 보며 '달보기·달바라기'라 하듯이, 새를 보는 일은 '새보기·새바라기'라 할 수 있습니다. 자연이나 생태 이야기도, 사회나 인문 이야기도, 문화나 예술 이야기도, 앞으로는 어린이 눈높이에 맞추어 모두 새롭게 쓴다면 좋으리라 생각해요.

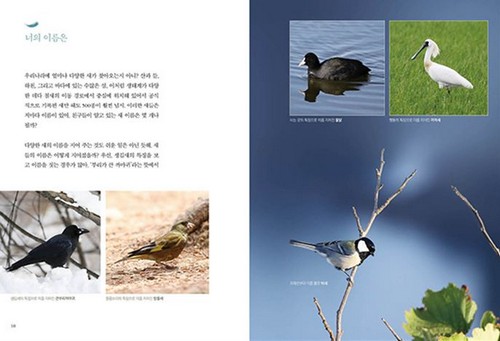

▲황로 ⓒ 김성현

암컷은 화려하지 않고 색이 수수한 경우가 많아. 암컷이 아름다우면 번식할 때 위험에 맞닥뜨릴 수 있잖아. 대부분의 암컷은 번식 활동에 전념해야 하는데 천적의 눈에 쉽게 띈다면 잡아먹힐 수도 있거든. (39쪽)높은 바위나 나무에 알을 낳는 새의 알은 한쪽이 긴 타원형이야. 그래야 혹시 굴러가더라도 멀리 벗어나지 않고 되돌아오니까 둥지에서 안정적으로 보호할 수 있지. (47쪽)올여름에 풀을 베다가 까투리를 밟은 적 있습니다. 까투리는 알을 품느라 제가 낫으로 풀을 베다가 제 몸을 물컹 밟을 적까지 꼼짝을 안 했구나 싶더군요. 저한테 밟힌 까투리는 '꿔꿔꿩' 하면서 화들짝 놀라 달아나는데, 저도 화들짝 놀랐어요.

알 품던 까투리한테 미안해서 까투리가 알을 낳은 자리 둘레는 풀을 안 벴습니다. 이튿날 슬그머니 다시 가 보니 까투리는 어느새 돌아와서 알을 품었고, 이윽고 모든 새끼를 까서 신나게 놀더군요.

▲동박새 ⓒ 김성현

아마 그리 멀지 않은 지난날에는 까투리나 장끼뿐 아니라 뜸뿍새도 쉽게 만나던 새였으리라 생각해요. 메추리알을 가게에서 쉽게 사다 먹잖아요? 이 메추리도 예전에는 참새마냥 매우 흔한 새였다고 해요. 저 또한 어릴 적에 메추리 둥지에서 메추리알을 슬쩍해서 먹기도 했습니다.

그러나 요새는 더러 둥지를 보고, 둥지에 있는 새알을 보더라도 모두 그대로 둡니다. 한 알에서라도 더 새끼를 까서 어미새로 클 수 있기를 바라요.

무거운 이빨과 턱뼈 대신 가벼운 부리로 진화했지. 몸무게를 줄이려고 오줌을 저장하는 방광도 없어. 또한 뼈의 속이 비어 있어서 온몸의 뼈를 다 모아도 깃털을 모은 것보다 가볍다고 해. 몸무게를 최대한 줄이려고 소화력도 좋단다. (59쪽)

▲속그림 ⓒ 철수와영희

아이들하고 <김성현이 들려주는 참 쉬운 새 이야기>를 찬찬히 읽습니다. 어린이 눈높이에 맞추어서 새로 쓴 새 이야기입니다만, 그래도 아이들한테는 좀 어려운 말씨나 이야기가 더러 있어서, 이때에는 어른이 곁에서 새삼스레 풀어내어 다시 들려줍니다.

갯벌이나 너른 냇가로 마실을 가지 않더라도 시골마을에서 만나는 새가 꽤 많습니다. 우리 집 나무마다 맺은 열매를 까치밥이라기보다 새밥으로 남겨서 새를 지켜봅니다. 새가 찾아들면서 어떤 소리를 내는지, 이 소리가 어떤 노래로 들리는가를 가만히 귀여겨듣습니다.

좀 뜬금없다 싶은 자리에서 찔레싹이 돋거나 초피싹이 돋는 모습을 볼라치면, 틀림없이 새가 찔레알이나 초피알을 훑고서 이곳에 똥을 누었네 하고 어림합니다. 우리는 찔레알이나 초피알을 이곳에 안 묻었는데에도, 뜻밖이다 싶은 곳에서 이런 나무싹이 돋곤 하거든요.

가을에 참새가 나락 같은 곡식을 쫀다고 싫어하는 분이 많은데, 가을 한 철을 빼고는 새는 숱한 날벌레랑 풀벌레를 잡아먹기도 하고, 나무씨를 곳곳에 퍼뜨리는 구실을 하니, 마냥 싫어할 일은 아니라고 생각해요. 새 한 마리는 엄청난 벌레 사냥꾼이자, 나무를 심는 멋쟁이라고 느껴요.

▲속그림 ⓒ 철수와영희

어떠한 경우든 새를 아끼는 마음이 있어야 해. 새가 많은 곳에서 소리를 지르거나 재미로 새를 날려 보내는 일이 없었으면 좋겠어. 간혹 가다가 더 멋진 사진을 찍겠다고 새의 둥지를 망가뜨리거나 새를 괴롭히는 사람들도 있더라니까. (126쪽)곧 추위가 온 나라를 덮습니다. 눈이 온 땅을 덮고 먹이가 줄어들 겨울에 이 나라에서 숱한 멧새가 부디 포근하고 넉넉히 겨울나기를 할 수 있으면 좋겠습니다. 저마다 다른 숱한 새는 우리 이웃이자 동무입니다. 숲과 마을과 지구라는 얼거리를 튼튼히 지키는 크고 작은 새를 살가운 눈으로 마주할 수 있으면 좋겠어요.

새가 넉넉히 살아갈 수 있는 곳은 사람도 넉넉히 살아갈 수 있는 곳이지 싶어요. 새가 고이 둥지를 틀 수 있는 곳은 사람도 아늑하면서 정갈하게 집을 가꿀 만한 곳이지 싶어요. 새가 지어서 알을 낳아 지내는 곳을 '둥지·둥우리·보금자리'라 하는데, 우리는 예부터 이 세 마디 '둥지·둥우리·보금자리'라는 이름을 '사람이 사랑스럽고 넉넉하게 살림을 이루는 집'을 빗대는 자리에 썼어요.

▲저어새 ⓒ 김성현

▲저어새 ⓒ 김성현

옛날 옛적 사람들은 사람 곁에 있는 새가 얼마나 대수로운가를 잘 알고 느껴서 이렇게 여러 이름(새집을 일컫는 이름)을 짓고, 이 이름을 사람집을 빗댈 적에 썼다고 느껴요. 새한테도 사람한테도 모두 아름다운 보금자리가 있는 터전으로 나아가는 길에 이쁜 책 하나를 길잡이 삼아서 곁에 둡니다.

[보금자리]1. 새가 알을 낳거나 깃들이는 곳2. 짐승이 잠을 자거나 들어가서 사는 곳3. 사람들이 지내기에 매우 포근하고 아늑한 곳(<새로 쓰는 비슷한말 꾸러미 사전>에서) 덧붙이는 글 | <김성현이 들려주는 참 쉬운 새 이야기>(김성현 글·사진 / 철수와영희 / 2017.10.30. / 18000원)