▲여러분의 입학을 축하합니다 ⓒ 이희동

지난달 어느 일요일 오후였다. 거실에서 열심히 청소기를 돌리고 있는데 마당에서 누나와 동생과 함께 놀고 있던 둘째 산들이가 무슨 일인지 헐레벌떡 뛰어들어오더니 다짜고짜 내게 무슨 봉투를 내밀었다.

"아빠, 이것 좀 봐봐.""응? 뭔데?""몰라. 그런데 아빠 이름하고 내 이름이 같이 적혀 있어."여아와 남아의 차이일까? 둘째는 6살 때쯤 글을 쓰기 시작한 누나와 달리 7살이 끝나갈 때쯤 돼서야 대부분의 한글을 뗐다. 녀석은 그 때문인지 틈만 나면 내게 무언가를 읽고 확인한 뒤 자랑하는 일이 많았는데, 그날도 그냥 그러려니 하고 무심코 넘기고 있었다.

"응. 그래. 산들이와 아빠 이름이 같이 적혀있네. 건강검진 안내서인가?""입.학. 아빠 입학을 축하한다는데 입학이 뭐야?""응? 입학?"

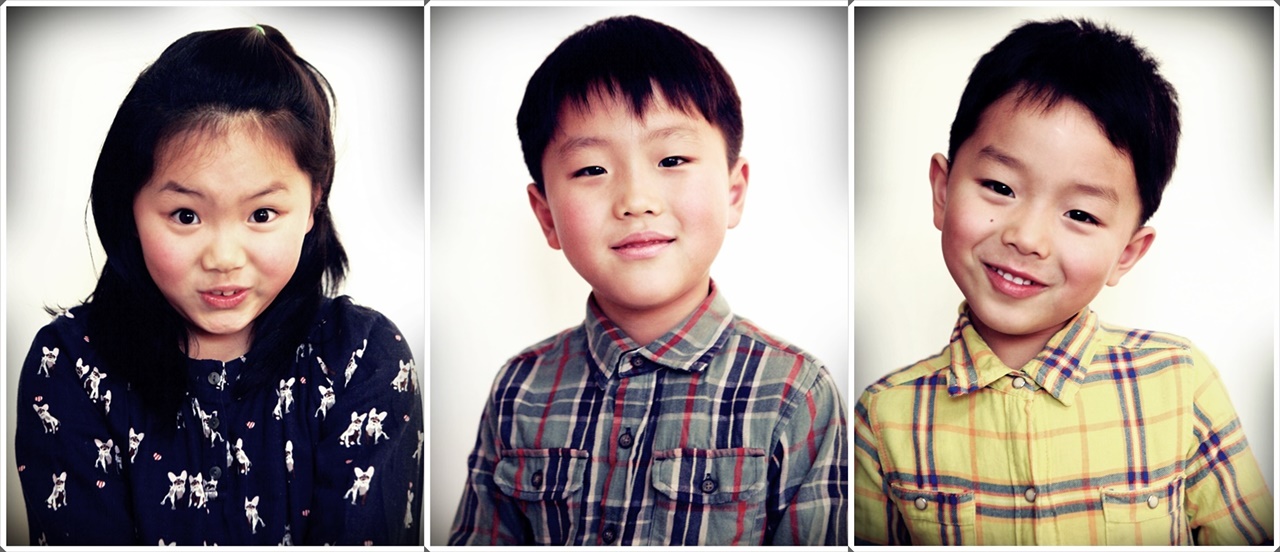

▲8살 산들이이제 곧 초등학생 ⓒ 정가람

그랬다. 봉투에는 '입학을 진심으로 축하드립니다'라는 구절이 찍혀 있었다. 그것은 둘째의 입학을 알리는 취학통지서였다.

"산들아. 취학통지서다. 너 내년에 초등학교 입학해야 한다는 안내서야.""뭐? 초등학교? 진짜?""뭐 그리 놀라. 8살이 되면 초등학교 간다고 했잖아. 축하해. 이제 초등학생이네. 누나하고 같이 학교 다니면 되겠네."이제 어느덧 초등학교 학생이라며 나는 녀석에게 축하의 말을 건넸지만 둘째의 얼굴은 마냥 밝지 않았다. 복잡한 감정들이 얼굴을 스쳐 지나고 있었다. 마치 20대 청년이 입영통지서를 받은 듯했다. 뭐지? 빨리 어른이 되고 싶다고 하더니. 뭐, 시간이 지나면 나아지겠거니. 그러나 그건 아빠의 착각일 뿐이었다.

산들이의 걱정

▲너무도 다른 삼남매 ⓒ 이희동

취학통지서를 받은 뒤 며칠이 지나도록 산들이의 표정은 나아지지 않았다. 행동거지는 평소와 다름없었지만 분명 무슨 걱정이 있는 듯했다. 어느 날 산들이를 붙잡고 물었다.

"산들아, 왜 그래? 무슨 문제 있어? 초등학교 가기가 싫어?""아니, 싫은 건 아닌데 걱정이 돼.""뭐가? 뭐가 겁나?""아니, 겁이 나는 건 아니고, 누나가 나하고 같이 안 놀아주면 어떡하지? 이제 누나랑 같이 학교도 가고 집에도 와야 하는데 누나는 누나 친구하고만 놀잖아. 그럼 나는 어떡해?""너도 친구를 사귀면 되지. 너도 어린이집에서 동생이 너만 졸졸 따라다니면 싫어하잖아. 누나도 똑같겠지. 누나가 수업 끝나고 도서관에 있으면, 너도 도서관에서 책을 읽든지 친구랑 놀든지 하다가 집에 올 때만 같이 와.""그래도 걱정돼. 누나가 나랑 안 놀아주면 어떡하나 하고."둘째가 어렸을 때부터 겪었던 비슷한 패턴의 걱정이었다. 첫째는 어딜 가서 무엇을 하든 거리낌이 없는 편이었다. 삼 남매 중에서는 항상 자신이 먼저 겪는 일이었기에 틀리고 실패하는데 두려움이 덜 했다. 아이의 실수를 바라보는 부모의 시선도 그만큼 너그러웠으리라.

▲삼남매와 트리 ⓒ 이희동

반면 둘째는 그러지 못했다. 물론 자기 성격 탓이기도 하겠지만 둘째로 태어난 영향도 꽤 많은 듯했다. 녀석은 항상 누나의 눈치를 봤으며, 누나 없이 혼자 어딘가에 적응하기 힘들어했다. 혹여 혼자 적응해야 하는 상황이 오면 꽤 오랜 시간이 걸렸다.

2년 전 6살이 되어 어린이집을 혼자 다니기 시작했던 때가 바로 그런 경우였다. 산들이는 거의 1년이 지나서야 교실 환경에 적응한 듯 보였다. 자기를 제외한 어린이집 친구들이 대부분 5살 때부터 다녀 그 속에 섞이기 어려운 점도 있었겠지만, 천성적으로도 녀석은 쉽게 어느 무리에 동화되지 않았고 또한 사람들의 시선을 끄는 법을 몰랐다. 때문에 말은 하지 않았지만 아마도 녀석은 1년 동안 혼자 끙끙대며 꽤 속앓이를 했을 것이다.

동생과의 투쟁

▲6살 복댕이가장 강력한 라이벌 ⓒ 이희동

게다가 이런 둘째를 더욱 힘들게 하는 것은 막내 복댕이였다. 복댕이는 셋째로 태어났기 때문인지 사람들에게 주목받는 법을 본능적으로 알고 있었다. 같은 표현을 해도 누나와 형보다 사람들의 시선을 더 끌었다. 오랜만에 보는 친구들도 삼 남매가 함께 있으면 으레 셋째 이야기를 더 많이 했다. 장군감이라느니, 잘 생겼다느니.

첫째는 그와 같은 어른들의 이야기에 신경도 쓰지 않고 자기 일을 하지만 둘째 산들이는 그러지 못했다. 사람들이 자신을 주목하지 않는 것에 상처를 받았고, 어른들이 가고 나면 항상 엄마, 아빠에게 와서 왜 어른들은 복댕이만 예뻐 하냐고 물었다. 부모는 당연히 아니라고 했지만 아이는 본능적으로 알고 있었다. 그것은 첫째와 셋째 사이에서 이리 치이고 저리 치이는 둘째의 운명이었다.

다행히 그런 산들이가 최근 달라지기 시작했다. 자신이 주목받는 방법을 스스로 깨우친 것이다. 어른들이 동생 이야기를 시작한다 싶으면 얼른 다가와 자신의 히든카드를 내미는 녀석. 산들이의 비밀무기는 지식이었다. '누나는 첫째라서, 동생은 막내라서 사람들의 이목을 끈다면 나는 지식으로 승부를 보리라.'

언제부터인지 녀석은 어른들을 만나면 자신의 온갖 지식을 방출해내기 시작했다. 어린이집에서 보고 배운 바를, 책에서 읽었던 모든 것들을 쏟아냈다. 초등학교도 가지 않은 아이가 어찌 이런 것도 아느냐며 어른들이 놀라면 더 신나서 떠들었다. 역사, 우주, 국가 등은 녀석의 주요 소재였다.

덕분에 산들이는 동생으로부터 가졌던 피해의식을 어느 정도 극복한 듯 보였다. 첫째 까꿍이는 그런 동생을 보며 어떻게 그런 걸 아느냐고 신기해했고, 셋째는 그런 형을 보며 우리 형이 매우 똑똑하다고 자랑을 하고 다녔다. 둘째는 말은 안 하지만 누나와 동생이 자신을 그렇게 평가해주면 매우 뿌듯해하며 더 열심히 무언가를 익히려 했다. 녀석은 그렇게 조금씩 성장하고 있었다.

▲3인 3색 ⓒ 정가람

그런데 이런 와중에 취학통지서가 온 것이다. 그리고 녀석은 다시 예전과 같은 걱정을 늘어놓기 시작했다. 낯선 어딘가에 가서 새롭게 적응해야 한다는 사실이 둘째의 가슴을 내리누르고 있었다. 아이의 자존감은 10살까지 길러진다더니 아직은 미완성인 듯했다. 그래도 어쩌겠는가. 바로 이것이 삶이요, 한 번은 꼭 극복해야 할 과정인 것을.

산들아, 힘내자. 지금까지 잘 해왔잖아. 아빠, 엄마는 네 뒤에서 늘 응원하고 있으니까 용기 잃지 말고 또 열심히 적응해 보자. 초등학교 입학을 축하한다.