어릴 적부터 "말을 잘 듣다"란 말을 늘 생각합니다. 쓰기로는 똑같이 '듣다'이지만, 이 '듣다'에는 여러 뜻이 있어요. 그냥 소리가 귀에 들어오는 일도 '듣다'요, 남이 하는 말에 귀를 기울이는 몸짓도 '듣다'이며, 남이 하는 말을 그대로 받아들여서 움직일 적에도 '듣다'입니다. 이밖에 "말을 안 듣는 기계"라든지 "기쁜 일이 있다고 들었어"라든지 "꾸중을 듣다"라든지 "약이 잘 듣는다"처럼 쓰는 '듣다'입니다.

이런 여러 가지 '듣다' 가운데 "말을 잘 듣다"를 어느 자리에 으레 쓸까요? 어른은 아이가 "말을 고분고분 잘 듣기"를 바랄까요, 아니면 "누가 하는 말에 귀를 기울여 들을 줄 알기"를 바랄까요? 그리고 우리 어른은 아이가 하는 말을 얼마나 "잘 들으면"서 함께 살아갈는지요?

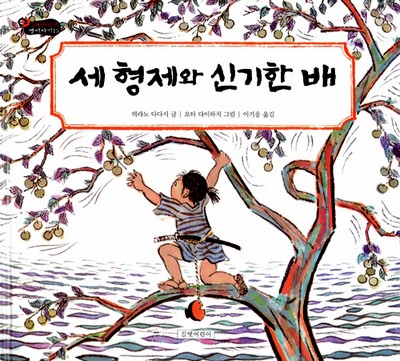

▲겉그림 ⓒ 길벗어린이

커다랗고 오래된 나무 그루터기에 할머니가 앉아 있었습니다. 할머니가 다로를 보더니 이 빠진 빨강 밥그릇을 내밀며 말했습니다. "목이 말라 못 견디겠구나. 미안하지만 물 좀 떠다 주지 않겠니?" "싫어요. 난 지금 바쁘다고요." "어딜 그리 바삐 가는 게냐?" "배 따러 가요." (3쪽)

일본 옛이야기를 담아낸 그림책 <세 형제와 신기한 배>(히라노 다다시·오다 다이하치/이기웅 옮김, 길벗어린이 펴냄)를 읽습니다. 이 그림책에는 다섯 사람이 나오고, 여러 숲이웃이 나옵니다. 먼저 아픈 어머니가 나오고, 어머니를 돌볼 줄 아는 세 아이가 나옵니다. 다만 세 아이는 어머니를 돌볼 만큼 자라기는 했으나 철은 좀 덜 들었습니다. 여기에 숲할매가 나오지요.

세 아이는 아픈 어머니를 낫게 하고 싶어서 숲으로 배를 얻으러 갑니다. 아픈 몸을 감쪽같이 씻어 주는 대단한 배가 숲에 있다지요.

먼저 큰아이가 길을 나서요. 씩씩하게 숲으로 접어들 즈음 큰아이는 숲할매를 만나요. 큰아이는 숲할매가 물 한 그릇 떠다 달라는 말을 "안 듣"습니다. 어머니가 아파서 어머니를 걱정하며 길을 나섰는데, 숲이웃인 할머니가 목이 마르다며 물 한 그릇을 바랄 적에 바쁘다면서 고개를 홱 돌려요.

지로는 세 갈래 길에 이르자 할머니 말을 잊고 대나무가 "이리 오지 마 서그럭서그럭." 하고 우는 왼쪽 길로 갔습니다. 그러자 새가 둥지를 파면서 "이리 오지 마 뚝뚝." 하고 울었습니다. 그래도 지로가 자꾸 가니까, 커다란 나무에 매달린 조롱박이 "이리 오지 마 덜겅덜겅." 하고 울었습니다. (16쪽)

▲속그림 ⓒ 길벗어린이

숲할매한테 고개를 홱 돌린 큰아이는 숲으로 깊이 접어든 뒤에 "아무 말도 듣지 않"습니다. 나무가, 새가, 조롱박이 큰아이한테 '그리로 가면 안 돼. 그쪽은 네가 갈 길이 아니란다.' 하고 알려주지만, 어떤 "말도 안 듣"습니다. 그저 제멋대로 나아갑니다.

이다음으로 둘째도 첫째처럼 제멋대로예요. 마지막으로 셋째는 제멋대로 굴지 않습니다. 바쁘더라도 곁을 살피고, 도울 일이 있으면 돕습니다. 무엇보다도 셋째는 "말을 잘 듣"습니다.

"그렇구나. 참 고마운 말인걸." 사부로는 배가 알려준 대로 남쪽 가지에 올라가 맛있어 보이는 배를 잔뜩 땄습니다. 그런데, (29쪽)

우리가 삶을 새롭게 가꾸면서 하루를 지을 적에는 우리 나름대로 우리 몸(힘)에 맞는 일을 찾아야 합니다. 남이 하라는 대로 섣불리 따라가다가는 지치거나 나가떨어지기 일쑤입니다. 그러나 아무것도 모르는 판에 곁에서 도와주려고 하는 목소리나 손길이 있다면, 가만히 귀여겨들을 수 있어야지 싶어요. 무엇이 무엇인가 하는 대목을 차근차근 듣고서 생각해 보아야겠지요.

낯선 곳으로 길을 나설 적에 아무한테도 길을 안 묻고 내 맘대로 갈 수 있습니다. 길을 잃든 헤매든 맴돌이를 하든 쳇바퀴돌이를 하든 대수롭지 않습니다. 때로는 가시밭길이어도 씩씩하게 헤쳐 나아가 보기도 해야 합니다. 다만 "곁에서 하는 말을 못 듣는" 몸짓이라면 "마음속에서 우러나오는 목소리도 못 듣는" 몸짓이 될 수 있어요. 아무렇게나 나아가는 몸짓이 아닌, 여러 목소리를 고루 '들어' 보고서 제대로 생각을 지핀 다음, 차근차근 한 걸음씩 나아갈 줄 알아야지 싶습니다.

▲<세 형제와 신기한 배> 속그림 ⓒ 길벗어린이

그림책 <세 형제와 신기한 배>는 예부터 어버이가 아이한테 물려주고 싶은 슬기 가운데 '듣기'를 넌지시 알려주려는 뜻을 담았지 싶습니다. 어머니가 아프다는 목소리를 들었다면, 숲에서 나무랑 새랑 풀꽃이랑 풀벌레랑 뭇목숨이 들려주는 소리도 들을 줄 알기를 바라는 뜻을 아이가 재미있게 알아차리기를 바라며 지은 이야기이지 싶어요. 그리고 어머니(또는 아버지)가 아픈 줄 안다면, 우리 곁 다른 이웃도 살필 줄 아는 눈썰미, 곧 '아프다고 말하는 이웃 목소리'에 마음을 기울여 들을 줄 알기를 바라는 뜻도 담았을 테고요.

귀를 기울여 봐요. 겨울이 지나가는 소리를 들을 수 있어요. 귀를 쫑긋 세워 봐요. 멧등성이 너머로 떠오르는 해님이 포근한 볕을 흩뿌리는 소리를 들을 수 있어요. 다시 귀를 가만히 대 봐요. 곁님 숨소리하고 아이들 숨소리를 들어요. 그리고 우리 마음속에서 흐르는 사랑소리를 고이 들어요.

덧붙이는 글 | <세 형제와 신기한 배>(히라노 다다시 글 / 오다 다이하치 그림 / 이기웅 옮김 / 길벗어린이 / 2015.1.30.)