| 스스로를 위한 의미있는 '무엇'이 필요한가요? 계간지 <딴짓>의 발행인인 프로딴짓러가 소소하고 쓸데없는 딴짓의 세계를 보여드립니다. "쫄지 말고 딴짓해!" 밥벌이에 지친 당신을 응원합니다. [편집자말] |

한 달 만의 휴일이었다. 낮에는 축제를 기획하느라 바빴고 퇴근 후엔 책 읽는 술집 '낮섬'을 지켰다. 좋아하는 일을 하며 산다는 건 일이 곧 여가가 된다는 말이기도 했지만 여가가 일이 된다는 말이기도 했다.

축제 기획자이자 계간지 '딴짓 매거진'의 발행인, 북바(Book Bar)의 주인까지. 다양한 일을 조금씩 해서 생활을 꾸려나가겠다는 포부는 결국 좋아하는 일을 많이 해서 간신히 생계를 유지하는 방식으로 이어졌다.

▲성산동 <낮섬> 폴오스터의 <환상의 책> ⓒ 박초롱

오랜만에 얻은 달콤한 하루. 무엇을 할까? 영화를 볼까? 낮잠을 실컷 잘까? 엉망인 머리를 다듬으러 갈까? 길게 고민할 것도 없이 책 읽는 하루를 보내기로 결정했다. 책이 좋아서, 글 옆에 있고 싶어 선택한 길이었지만 막상 마음 놓고 책 읽을 시간이 없었다. 회사를 그만둘 때만 해도 가장 하고 싶은 일이 섬에 박혀서 책을 실컷 읽는 일이었는데 말이다.

고른 책은 산도르 마라이의 <열정>이었다. 산도르 마라이의 <이혼전야>, <유언>, <반항아> 같은 작품을 재밌게 읽은 적이 있어 아직 읽지 않은 책을 든 마음이 설렜다. 초반의 지루함을 조금만 견디면 종내엔 소나기처럼 쏟아지는 재미를 맛볼 수 있는 작품이었다.

독서를 위해 몰리 버치의 음악을 틀었다. 아이스 카페라테도 내렸다. 밑에 매트리스를 덧대 침대처럼 푹신한 소파에 쿠션을 두어 개 던져두었다. 마지막으로 핸드폰을 무음으로 바꿨다.

무엇이 그렇게 불안했을까

▲산도르마라이 <열정> ⓒ 박초롱

모든 것이 완벽해! 책을 집어 들고 푹신한 소파에 몸을 묻었다.

"오전 나절, 장군은 양조장에서 시간을 보냈다. 그는 발표하기 시작한 포도주 통 두 개를 살펴보러, 아침 일찍 포도 재배인과 함께 그곳에 내려갔다."채 한 장이 넘어가기도 전에 문득 무음으로 바꾼 핸드폰이 생각났다.

'오늘 급하게 연락 올 일이 없었나?''그러고 보니 내일까지 카드뉴스 스토리를 짜달라고 했었는데. 내일 다 할 수 있을까?''축제 파트너들에게 파트너 제안서를 보낸 건 답변이 왔을까?'눈은 소설 속 글자를 더듬고 있었지만 정신은 다른 곳에 가 있었다. 문장과 문장 사이에서 멍하니 넋을 놓고 있기도 했다. 소화되지 않은 단어들이 길을 잃고 머릿속을 헤맸다. 이러다간 간신히 낸 하루의 휴가를 일 걱정으로 날려버릴 수도 있었다. 그간 집중력이 약해진 스스로를 탓하며 다시 소설 속 한 문장 한 문장에 집중했다. 단어 하나하나를 꼭꼭 씹어 삼키려 노력했다.

그런데 어라? 이번엔 음악이 독서를 방해했다. 몰리 버치의 음악은 자신을 들어달라는 듯 <열정>을 비집고 들어왔다. 비 오는 날 창문을 활짝 열어놓고 들으면 좋은 음악이었는데 독서에는 좋지 않은 것 같았다.

결국 음악을 끄고 이미 다 녹아내린 카페라테를 싱크대에 부었다. 핸드폰을 보지 않으려 애쓰며 다시 소파에 앉았다. 소설 속에서는 아직 채 한 계절도 지나지 않고 있었다. 느린 전개가 갑자기 짜증스러웠다.

언제부터 책 한 권 느긋하게 읽기를 힘들어 했는지 모르겠다. 한 문장 한 문장이 지나가는 게 아까워 최대한 천천히 읽던 책도 읽었는데 말이다. 주인공이 중요한 결정을 내릴 때면 같이 숨을 죽이던 때가, 책을 덮고 나서 한 생을 다 살아버린 듯 깊은 한숨에 젖었던 때가 생각났다.

산도르 마라이의 필력과 흡입력 있는 스토리 덕분에 나의 산만함에도 결국 그 날 <열정>을 다 읽을 수 있었다. 오랜만에 맛있는 음식을 먹은 것처럼 기분이 좋았다. 핸드폰을 열었지만 나를 긴급하게 찾는 메시지 같은 건 와있지 않았다. 당연한 일이었다. 무엇이 그렇게 불안했을까? 책 한 권을 여유롭게 읽지 못할 정도로?

'그래도'

▲악스트 비평지 ⓒ 은행나무 출판사

예전에 영화를 빨기 감기 버튼을 눌러가며 보던 친구 생각이 났다. 친구는 조금만 전개가 지루하다 싶으면 빨리 감기를 눌렀다. 두 남녀가 데이트를 막 시작하려는 장면은 빨리 감기로 넘겨버리고 갈등이 시작할 무렵만 슬쩍 봤다가 화해의 장면으로 재빠르게 넘어가는 식이었다.

그는 그런 식으로 2시간 30분짜리 영화를 30분 만에 봤다. 남들이 2시간 30분 동안 한 편의 영화를 본다면 그는 5편의 영화를 볼 수 있었다. 그래서인지 남들보다 영화에 대해 잘 알고 있었고 그런 스스로를 곧잘 자랑스러워하곤 했다.

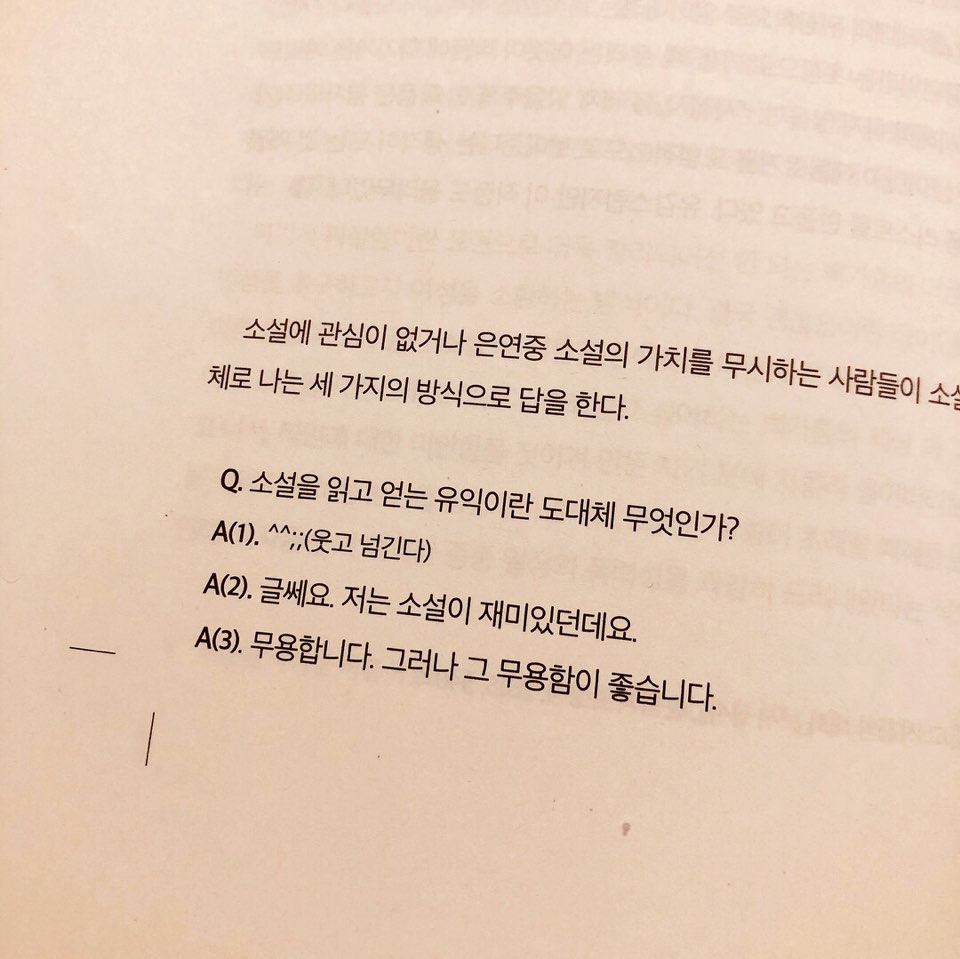

"그럼 정작 중요한 걸 놓치지 않아? 명대사나 그 순간의 아름다움 같은 거.""명대사야 검색하면 다 나오지.""그래도."'그래도'에 이어 무슨 말인가를 더 하고 싶었지만 그것이 무엇인지 명확하게 설명할 수가 없었다. 긴 호흡을 천천히 따라가며 오는 몰입이나 배우의 미세한 표정, 촬영 구도에서 오는 감동을 풀어 설명할 길이 없었다. 소설로 말하자면 묘사 장면을 모두 검열 당한 <메밀꽃 필 무렵>이랄까? 감정을 느낄 수 없는 연애랄까?

영화를 빨리 넘겨보던 친구 생각이 나자 비로소 내가 왜 책에 그렇게 집중할 수 없었는지 알 것만 같았다. 한번에 여러 가지를 해야만 효율적으로 사는 거라 믿는 조급함이었다. 그러나 삶은 그런 식으로 굴러가지 않았다.

좋은 음악을 들으며 맛있는 음식을 먹고 재밌는 책을 읽는다 한들 나는 한번에 하나씩만 느낄 수 있었다. 음악에 빠져있을 땐 음식 맛이 제대로 느껴지지 않았고 책에 푹 젖어있을 땐 음악이 들리지 않았다. 음악을 들으며 맛있는 음식을 음미하며 책을 읽는다는 건 불가능했다.

한번에 하나씩

▲<우리 삶이 춤이 된다면> 발췌 ⓒ 시공아트

딴짓을 제대로 하고 싶다면 비법은 간단했다. 한번에 하나씩 할 것. 천천히 음미하면서 할 것. 지금 눈앞에 있는 것만 바라보며 세상에 오직 그것밖에 없다는 듯.

지난달에 원데이클래스로 나무 깎기를 한 적이 있었다. 작은 나무를 깎아 버터나이프를 만드는 간단한(?) 수업이었다. 역촌에 있는 서점 책방비엥에 모여 8명의 사람이 나무를 깎았다.

처음엔 아무 말도 없이 나무만 깎는 것이 어색했다. 그러나 나이프로 나무를 밀어내 조금씩 살을 깎아내려 가는 그 간단한 과정이 모든 잡생각을 잊게 했다. 깨닫지 못하는 사이에 4시간이 훌쩍 지나 있었다. 8명의 나이프는 생김새가 저마다 달랐다. 4시간 동안 한마디도 하지 않은 사람도 있었다. 머릿속이 개운했다.

누군가는 평생 하나의 딴짓에 매달리고 다른 누군가는 백 가지도 넘는 딴짓을 조금씩 즐기며 산다. 평생 글만 쓰는 사람도 있는 반면 원데이클래스로 취미를 섭렵해 나가는 걸 즐기는 사람도 있다.

누가 더 잘했다고 말할 순 없을 것 같다. 여러 가지의 딴짓을 조금씩 종종거리는 걸 더 좋아하는 나로서는 하나의 딴짓만 하는 사람들이 더 대단해 보이기야 하지만 말이다. 중요한 것은 그 순간에 그 하나만을 하는 태도가 아닐까? 누구도 한순간에 여러 곳에 있을 수도, 여러 가지를 할 수도 없다.

▲행복이 이렇게 사소해도 되는가 ⓒ 박초롱

단 한 번의 삶을 살면서, 게다가 언제 끝날지 모르는 인생을 살면서 마치 여러 가지를 많이 하면 잘 사는 것처럼 착각하고 살았던 것 같다. 남들보다 많이. 남들보다 빨리. 경주하듯이 말이다. 어차피 모두 하나의 종착점을 향해 가고 있는데 말이다.

그러니 살아있는 동안에는 순간을 음미하며 지내려 한다. 한순간에 하나의 딴짓을 하면서. 그것이 딴짓의 비법이다.