| 나이 든 남성을 주로 칭하던 말 '꼰대'. 하지만 꼰대는 성별과 나이를 가리지 않습니다. 최근에는 '젊은 꼰대'라는 말도 생겨나 많은 이들의 공감을 얻고 있습니다. '나도 젊은 꼰대였다'는 고백부터, '젊은 꼰대 되지 않는 법'까지. 2030세대의 이야기를 싣습니다. [편집자말] |

"몇 살이야?"

"90년생이요."

"어머! 90년대에도 사람이 태어났니?"

웃어야 할까? 울어야 할까? 언젠가 들었던 한 선배가 후배에게 건넨 농담이었다. 근데 어쩌지? 나이를 물어보니 92년생이라고 대답하는 후배에게 나도 모르게 똑같은 말을 내뱉었다.

계산이 바로 안 됐다.

"92년생이면 몇 살인 거지? 내가 84년생이니까... 나보다 8살이 어리니... 그럼 27이네? 아! 막 어리지도 않구나?"

나에게 나이는 항상 1984년을 기준으로 계산된다. 아차 싶었다. 27살 후배를 17살처럼 대했던 고1같은 날들이 스쳤다. 이 후배는 나를 '젊은 꼰대'라 생각했겠지?

나는 안 그랬는데, 후배는 왜 저럴까

▲나는 어느새 '젊은 꼰대'가 되어 있었다. ⓒ pexels

나는 치열한 이십대를 보냈다. 남들보다 빨리 취업하려 애썼고 빨리 앞서가려 달렸다. 또래보다 일찍이 사회생활을 시작했고, 경험이 많았고, 애늙은이 성격에 생각도 많아서, 모두들 나를 막내인데 장녀로, 동갑인데 언니 누나로 느꼈다.

실제로 동생들보다 나보다 훨씬 나이가 많은 사람들과 얘기가 잘 통했고, 지인들은 나를 기쁠 때도 불렀지만, 무언가 큰 결정을 해야 할 때, 고민이 많을 때, 우울할 때와 힘들 때 더 많이 찾았다. '심리학을 전공할 걸 그랬나? 고민상담 팟 캐스트를 해볼까?' 3초 고민했을 때도 있었다.

그렇게 친구, 동생, 동료, 후배, 심지어 언니 오빠에게까지 수많은 조언을 남발하며 청춘을 보냈다. 청춘의 조언이라니. 지금 생각해보니 딱 그만큼 얕을 것이고, 내가 아무리 많이 경험했다 한들 여전히 청춘이었을 텐데 참 어설펐다.

내가 아무리 다양하고 많은 경험을 했고, 남들보다 산전수전을 많이 겪었다 한들 나도 청춘이었는데 그리고 그 조언은 내 안에 한정 지어져 있는 것일 텐데, 결국 경험치에 갇혀있는 좁디좁은 생각일 텐데, 왜 난 그걸 조언이라는 명목 하에 남발하고 다녔을까.

그렇다. 나는 어느새 '젊은 꼰대'가 되어있었다.

29살. 3년 넘은 직장 생활 후 첫 직속 후배를 받았다. 말이 20대지 뒤에 달린 숫자 9때문에 마치 이미 내가 서른이 된 것 같은 느낌이었고, 그때 들어온 후배는 26살이었다. 그래봤자 후배와 나는 같은 20대 청춘인데 세대가 다른 척, 우리 사이에는 대단한 차이가 있는 척, 나이도 고작 3살 차이인데 나는 그 후배를 13살 아래 사람처럼 생각했다.

그동안 나는 직장에서 일 잘한다, 똑 부러진다, 사람 잘 뽑았다, 수많은 선배의 칭찬을 받았다. 그러니 보이는 게 없었다. 내가 짱이었다. 내 직속 선배는 나와 10년 차이가 났고, 그 말은 10년 만에 후배인 나를 받았다는 말이다.

그런 선배는 나를 마냥 예뻐해 주셨다. 교육 대신 자유를, 훈계 대신 믿음을 주었다. 단 한 번도 선배에게 혼났던 기억이 없다. 하지만 나는 후배에게 교육과 함께 잔소리를, 훈계와 함께 갈굼을 주었다.

이유는 바로 '나' 같지 않아서였다. 후배는 지각을 자주했고, 첫 직장이라 업무 처리 능력도 당연히 부족했고, 내 눈에는 크게 노력도 안 하는 듯 보였다. 내가 정한 기준에서 개념이 없었다.

'나는 일도 내가 알아서 잘 했는데, 지각이 뭐야? 나는 항상 30분씩 일찍 출근했는데, 진짜 나는 입사해서 안 그랬는데... 쟤는 왜 저럴까?' 도무지 이해가 안 갔다.

내가 짱이어서, 내가 짱인 줄 알고 언젠가 신문에서 본 '꼰대 체크리스트'가 떠오른다.

'내가 너만 했을 때'라는 말을 자주한다.

'나보다 성실하고 열정적으로 일하는 사람은 없는 것 같다'그 리스트의 5번과 15번 항목이다. 나는 동그라미 두 개를 친다. 후배야 미안하다. 그때의 나는 29살의 꼰대였구나.

물론 그 후배가 부족한 부분도 있었겠지만, 문제는 그 기준을 '나'로 잡고 평가했다는 것이다. '나' 같지 않아서 혼을 내다니. 참나. 나의 경험은 모든 경험이 아니며, 내가 한 것은 절대 기준이 아닌데 그땐 왜 몰랐을까? 아무래도 내가 짱이어서, 아니 짱인 줄 알고 그랬나 보다.

대화와 참견 사이, 관심과 간섭 사이, 결국 조언과 꼰대 사이. 모든 것이 그렇듯 다 한 끗 차이다.

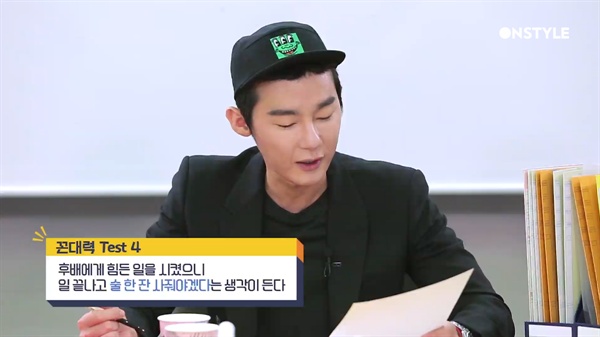

▲나의 첫 직속 후배였고, 멋진 선배가 되고 싶었고, 잘 해주고도 싶었다 ⓒ 온스타일

29살 과거의 내가 후배에게 남발했던 건 분명 대화와 관심이 아닌 참견과 간섭이었다. 남발의 이유는 '애정'. 나의 첫 직속 후배였고, 멋진 선배가 되고 싶었고, 잘 해주고도 싶었다.

그런데 애정이라는 것은 주는 사람이 아닌 받는 사람이 느껴야 제대로 된 것이 아닐까? 생각해 보니 그때의 나는 후배에게 애정의 조언이 아닌, 애'증'의 꼰대짓을 한 것이었다.

남들보다 겨우 몇 겹 더 경험을 쌓았다는 이유로 수많은 지인들에게 조언을 남발하며 보낸 청춘의 나날 속에, 내가 누군가와 깊은 관계를 맺기 위해 거치는 조건은 '조언'이었다.

조언을 건네면 관계가 특별해지는 거라 생각했다. 하지만 그 조언은 장소, 시간, 관계에 따라 무엇보다 애정의 유무에 따라 다르게 받아들여지는 법. 내가 후배에게 내뱉었던 말들은 조언이 아닌 꼰대 짓이 분명했다.

"인생 문제의 대부분은, 자꾸만 과거 속에서 살려고 하거나, 현재에 일어나는 일들을 모르거나, 미래를 알려고 할 때 일어나니까." 김연수의 책 <소설가의 일>에 나오는 문장이다. 맞아. 후배를 한심하게 바라본 29살의 나는 자꾸만 과거 속에서 살려고 했던 것이다.

"내가 너만 했을 때 말이야...' 꼰대 체크리스트 5번 항목. 직장에서의 젊은 꼰대들이 후배들에게 자주 내뱉는 말이다. 내가 후배에게 자주 내뱉었던 말이다. 선배가 후배에게 무언가 이야기를 할 때의 주어는, 내가 아닌 후배가 먼저여야 함을 나도 꼰대짓을 다 하고 난 후에야 깨달았다.

'후회는 이야기를 하려는 열망이다'라는 한 철학자의 말을 빌려, 나는 그 후배와 밤새도록 이야기를 나누고 싶다. 후회는 항상 뒤늦다. 이제라도 반성하며 그 후배에게 묻고 싶다.

"후배야. 근데 그때 나 진짜 꼰대 같았지?"질문과 동시에, 만약 이 질문에 후배가 바로 동의하면 어쩌나 불안한 마음이 올라온다. 대답을 듣기 전에 허겁지겁 말을 보탠다.

"아니! 그때 다 내가 너 아끼고 사랑하는 마음에서 그런 거였지!!!"아무래도 나는 젊은 꼰대가 맞는 것 같다. 아휴.