운동화를 2년 동안 한 켤레만 신고 다니는 게 반 년에 한 번 바꿔주는 것보다 편한 줄 알았다. 집 앞 공원을 아이들과 걷는 게 20km 떨어진 동물농장에서 나들이하는 것보다 더 수월한 줄 알았다.

적게 벌어 적게 쓰는 건 마음만 먹으면 할 수 있을 거라 착각했다. 마음 잡고 절약한 지 3년째. 이제야 알았다. 돈 덜 쓰는 삶이, 번 돈을 시시때때로 소비하는 삶보다 어렵다는 걸.

이 글을 읽는 당신은 어떨지 궁금하다. 쓰는 삶보다 안 쓰는 삶이 더 어려운지, 아니면 더 쉬운지 말이다. 적어도 필자에게 간소한 삶은 마음만 먹으면 바로 실천할 수 있는 삶의 양식이 아니었다.

간소한 삶을 막연히 상상했을 때는 쉬운 듯했다. 옷을 덜 사고, 키즈카페에 안 가고, 쓰던 휴대폰 계속 쓰는 게 쉽고 간단해 보였다. 고작 '하지 않는' 행위니 어려울 리 없을 거라 생각했다.

돈 안 쓰는 자리를 노동으로 채워야 하는 줄은 몰랐다. 두 딸의 여가 시간을 장난감으로 때우는 대신 놀이터 모래로 놀아줘야 했다. 남이 차려주는 밥상에 앉는 대신 직접 식자재를 산 후 다듬어 식탁 위에 차려내야 했다. 단순할 줄 알았던 '덜' 하는 일상을 본격적으로 시작하면서부터 온몸이 피로해졌다.

돈은 굉장히 편리한 교환 수단임을 깨달았다. 그동안 해야 할 노동을 대신 메꿔주었던 것이다. 그러니 쓰는 삶은 쉬웠고 간소한 삶은 어려울 수밖에 없었다.

▲정돈된 키즈카페 발걸음을 줄이고, 놀이터 흙바닥을 더욱 즐겨야 했다. ⓒ 최다혜

간소한 삶을 몸에 새기다

간소한 삶은 쉽지 않았으나, 마냥 쓰는 삶은 더 불안했다. 돈에 의존할 때마다 삶의 방향키를 빼앗긴 기분이 들었다. 미니멀리즘을 공부할수록 그랬다. 단순히 기분 탓은 아니었다. 많이 벌고 많이 쓰는 삶은 결국 '많이 벌어'야 가능한 행복이었다. 그리고 많이 벌기 위해서는 시간 등 많은 것을 포기해야만 했다.

주말에는 백화점 가서 쇼핑을 하고 외식도 하자고 했어. 걔가 나한테 입을 맞추며 말했어.

"조금만 돈이 있으면 한국처럼 살기 좋은 곳이 없어. 내가 평생 너 편하게 살게 해 줄게."

그렇게 말하고는 씻지도 않은 채 침대에 누워 바로 곯아떨어졌다.

- 장강명 <한국이 싫어서>

소설 <한국이 싫어서>에 등장하는 지명이는 계나를 행복하게 해주겠다며 쇼핑하고 외식하자 약속한다. 말하자마자 피곤해서 죽은 듯 자버리는 지명이의 모습은 쉽게 행복해질 수 없음을 못 박아버린다.

그런데 소설 속 지명이의 이야기는 남 일이 아니다. 편하게 살려고 많이 벌고, 많이 벌기 위해 더 일하고, 쥐꼬리만큼 남은 시간에 돈을 써서 편리함을 누리는 건 한국 직장인의 전형적인 삶이다.

쉬지 않고 벌어야 많이 쓸 수 있는 현실은 절망적이었다. 간소한 삶이 어렵지만 피하지 않은 이유이기도 했다. 연습하고 훈련해서 덜 쓰는 삶을 몸에 새기도록 노력했다. 많이 벌어 많이 쓰지 말고, 능력껏 벌어 적게 쓰기를 택했다.

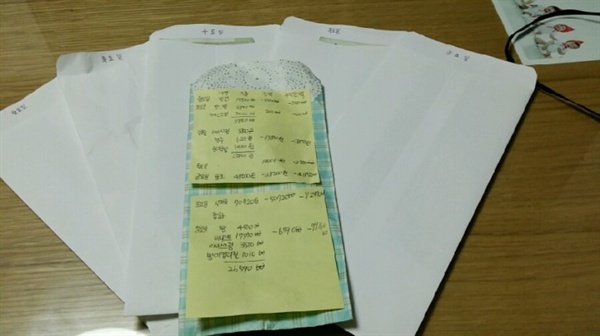

▲2016년부터 시작한 봉투살림 ⓒ 최다혜

일주일 동안 지출을 하지 않는 '무지출'을 시도해보고, 냉장고 파먹기(냉장고 속 식자재를 전부 쓰기 전까지 새로 장을 보지 않는 살림법)를 해보겠다며 냉장고 지도(냉장고 속 식자재를 정리한 종이)를 그려보기도 했다. 봉투에 만 원 한 장씩 넣어서 생활했고, 안 쓰는 집안 물건을 중고장터에 모두 팔아 비웠다. 신용카드를 잘라 쇼핑을 삼갔다. 예산 안에서 생활하려 노력했다.

처음부터 잘할 리는 없었다. 쓰는 삶과 덜 쓰는 삶을 왔다 갔다 했다. 그러나 마음먹고 절약해보니 소비 패턴을 바꿀 수 있었다. 외식보다 집밥을 먹고, 키즈카페보다 도서관과 공원에 갔으며, 카페 나들이는 특별한 이벤트가 됐다. 시작하지 않았다면, 이런 작은 변화조차 맛보지 못했을 것이다.

간소한 삶은 어려웠다. 그러므로 연습하고 훈련해서 몸에 새겨야만 했다. 고상할 줄만 알았던 미니멀 라이프는 배우자의 방귀소리만큼이나 일상적이었고, 전혀 우아하지 않았다. 아무것도 없는 방에서 햇볕 만끽하며 녹차를 마시면 될 줄 알았다. 그런데 미니멀라이프의 민낯은 냉장고 구석에 쳐박혀둔 북어채를 찾아내 "와! 잊고 있던 재료 하나를 발견했어!" 하며 신나게 무를 썰고 북엇국을 끓이는 일이었다.

그런데 녹차 마시는 일보다 가볍고 초라해보이는 북엇국 끓이기가 삶의 무게를 더욱 무겁게 해줬다. 왜 돈을 덜 써야 할까에 답을 해야만 덜 쓰는 하루를 살아낼 수 있었다. 그리고 '돈'에 대한 질문의 끝에는 늘 어떤 삶을 살고 싶은지에 대한 고민이 묵직하게 자리했다.

그렇다. 왜 돈을 덜 써야 하는 걸까? 그동안 '돈'이란 편리한 제도가 불편함을 다 처리해줬는데, 굳이 돈을 안 쓰려고 애써야 하는 걸까?

▲굳이 돈을 안 쓰려고 애써야 하는 이유는 뭘까 ⓒ pixabay

어렵지만 해볼 만한 일

돈 안 쓰려는 의식적 노력의 목적은 '행복 분산 투자'를 위해서다. 지금도 행복하고, 5년 뒤, 10년 뒤, 그리고 백발 호호 할머니가 되어서도 행복하려고 봉투에 만 원씩만 넣어두고 생활하는 중이다.

돈을 안 쓰면 왠지 고통만 있을 법하지만 그렇지 않다. 안 쓰면 남는다. 자본주의의 에너지인 돈이 잉여 자본으로 차곡차곡 쌓인다. 이렇게 한 푼, 두 푼 쌓은 돈으로 죽을 때 금관을 짜려는 건 아니고, 그렇다고 두 딸에게 유산으로 남겨주려는 것 또한 아니다.

계좌에 점점 더 붙어가는 숫자 0은 불안한 미래를 대비하기 위함이고, 노후의 안락한 생활을 위한 보루다. 금융위기가 터져도, 직장을 잃어도, 혹은 퇴직을 해도 지금처럼 카페 가고 싶을 때 카페 가고, 외식하고 싶을 때 외식하려고 간소하게 산다.

▲봉투살림. 날짜 별로 예산을 나눠 놓았다. ⓒ 최다혜

돈을 멀리하려는 게 아니다. 삶 전반에 골고루 행복을 깔아두기 위해서 절약한다. 간소한 삶, 내가 비참해지지 않을 만큼의 절약 덕분에 세상에 대한 무한한 용기와 자신감을 느끼게 되었다.

앞으로 돈이나 고용에 겁먹지 않아도 괜찮을 정도로 간소한 삶을 더 훈련하려 한다. 돈 덜 쓰는 연습 덕분에 미래에 대한 불안과 두려움에서 조금씩 벗어날 수 있었기 때문이다. 반복적인 연습 덕분에 이젠 4인 가족이 전용면적이 59㎡인 작은 집에서 사는 것도 받아들이게 됐고, 명품 가방 아닌 에코백을 써도 만족하게 됐고, 대형 SUV가 아니어도 별 일 없다는 걸 깨닫게 됐다. 큰돈을 쓰지 않아도 내 삶은 충분하다.

더불어 할 수 있는 일도 늘었다. 자산 관리도 할 줄 알게 되었고, 먹을 만하게 뚝딱 조리할 수 있는 집밥 메뉴가 늘었고. 장난감 없이도 아이들과 노는 법을 터득했고, 영유아 학습지에 의존하지 않고도 오감놀이를 해줄 수 있게 됐다. 돈을 뺀 자리에 노동이 들어가야 했기에 더 많은 일을 할 줄 알게 된 것이다.

학습자의 자세까지 갖추게 됐다. 스스로 할 수 있는 일이 있다면, 앞으로도 망설이지 않고 배우려 한다. 돈이 있어야 할 자리에 내가 있어야 하기 때문이다. 시선은 늘 새로운 배움으로 반짝이게 되었다.

돈 안 쓰는 건 어렵지만, 한 번 쯤 해봄 직하다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 필자의 개인 블로그에도 실립니다.