| 개항초기 조선의 근대화와 자주독립을 위해 젊음을 바쳤으나, 청나라로부터는 모략당했고, 조선으로부터는 추방당했으며, 본국 정부로부터는 해임당했다. 어느 날 일본의 호젓한 산길에서 홀로 죽음을 맞이한 비운의 의인 조지 포크에 대한 이야기이다.[편집자말] |

▲18세기 전북 전주 지도 ⓒ 서울대 규장각

구한말 조선에 머물던 미 해군 중위 조지 클레이턴 포크가 1884년 11월 11일 밤 전북 전주에서 경험한 주연의 한 대목을 감상해 보자. 다음은 필자가 번역한 그의 기록이다.

"국수가 주식이고 국화 모양을 한 구운 떡도 곁들어 있다. 떡은 꿀에 찍어 먹는다. 술상도 나왔다. 어린 기생이 잔에 술을 따른다. 무릎을 꿇은 채 술잔을 내게 건네준다. 이때 긴 소리가 터진다. 다른 세 명도 같이 합창하는데 강하고 길게 빼는 음조이다. 소리가 높이 올라갔다가 멀리 사라진다. 권주가를 부르는 것이다. 가사는 이런 내용이다.

'옛날 왕은 아침의 이슬방울을 마시고 장수를 누렸지요

(The king of the ancient time drank gathered drops of morning dew and lived long)

이것은 술이 아니라 만수로(萬壽露)라오

(This is not wine, but the long-life drink)

마음껏 잔 기울여 장수하시길

(Drink heartily and may you live long)'"

그런데 조지 포크는 어떻게 우리말 가사를 영어로 옮길 수 있었을까?

공사관 나와 청계천 민가로

조지 포크는 미국인으로서는 최초로 한국어를 구사한 인물이기도 하다. 그는 처음엔 공사관에서 지내다가 나중엔 한양 청계천 수표교 근처 민가에서 살았다. 다른 외교관과 다른 점 중의 하나였다. 그는 우리말을 쓰면서 주민과 어울려 살았다. 언어 소통이 가능했기 때문이었고, 무엇보다 '조선'을 살아보고 싶어서였을 것이다.

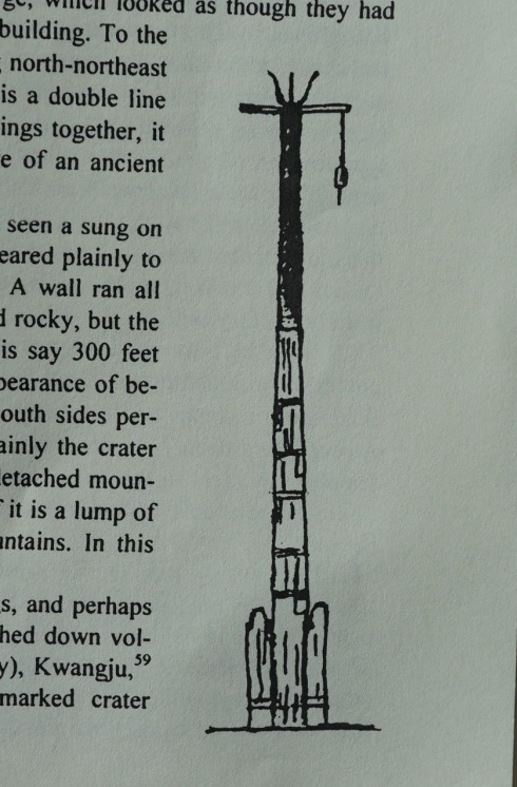

그는 서양에 노출되기 이전의 조선을 있는 그대로 관찰하고 느꼈다. 아래 스케치를 보자. 조지 포크가 1884년 초겨울 전라남도 담양에서 그린 석당간(石幢竿)이다.

▲조지 포크가 그린 전남 담양 석당간 ⓒ INSIDE THE HERMIT KINGDOM

나는 이 조형물이 지금 담양에 건재하다는 이야기를 듣고 어느 날 담양을 찾아갔다. 아닌 게 아니라 그게 거기 있었다. 담양의 객사리 석당간(潭陽 客舍里 石幢竿)으로 고려시대의 작품이라 한다.

총 높이가 15미터이며 보물 제505호다. 포크는 이 조형물에 대해서도 상세한 기록을 남겼다. 나는 카메라로 실물을 촬영해 포크의 스케치와 대조해 보았다. 놀라지 않을 도리가 없었다. 직접 보도록 하자. 오른쪽이 현재의 실물이다.

▲전남 담양 석당간 실물과 조지 포크의 스케치 ⓒ INSIDE THE HERMIT KINGDOM

125년의 시공간 차이를 둔 이 두 이미지의 구조, 크기, 좌우 상하 비율, 음영까지가 어떻게 이렇게 흡사할 수 있을까? 도대체 조지 포크는 어떻게 이런 정밀 도안을 그릴 수 있었을까? 아마 과학적인 관측 도구를 이용하지 않았나 싶다. 그런데 왜 이 미국인은 담양골에 서 있는 이런 것을 애써 그렸던 것일까? 자신이 죽은 뒤 누가 이런 걸 들춰 볼 거라고? 그의 마음 속이 궁금하지 않을 수 없다.

그뿐이 아니다. 그는 담양의 길갓집에서 아낙이 옷을 잘 차려입고 고기를 구워 파는 모습이며 늘어선 가로수 등을 묘사해 놓았는데, 지금도 담양에서 비슷한 정경을 볼 수 있다. 특히 조지 포크가 묘사한 그 옛 나무들이 지금도 그곳을 지키고 서 있다. 유명한 '관방제림 가로수 길'에 울창하게 우거진 노거수들이다. 신기하게도 지금 그 나무들이 125년 전 포크가 묘사한 무성한 잎의 색조와 분위기를 그대로 간직하고 있다(이 내용은 훗날 살펴보겠다).

조지 포크는 많은 스케치를 했고 사진도 많이 찍었다. 안타깝게도 전남 나주에서 촬영한 사진들이 죄다 강물 속으로 사라졌다. 그는 속이 너무 상해서 어쩔 줄을 몰라 했다. 그는 나주 사람의 얼굴에 매료됐다고 고백하고 있다. 그런데 하필 그곳에서 찍은 사진이 모두 사라져 버렸다는 것이다. 지금 나주 박물관이나 문화원에 걸려 있어야 할 사진들인데, 강물과 함께 사라져 버린 것이다.

"서울 사람과 달라" 그가 감탄한 '나주 사람'

조지 포크가 나주 사람의 얼굴에서 몽환적인 아름다움을 보았다는 것은 신기한 일이다. 1884년 11월 16일 그가 적은 여행기의 일부이다.

"이곳 사람들은 서울이나 충청도 사람들과 여러 차이점을 보인다. 가장 두드러진 특징은 얼른 보아도 눈망울이 더 까맣다는 점이다. 여기에선 그런 눈동자가 많이 보인다. 눈가의 주름과 속눈썹은 두껍고 아주 까맣다.

이 지방에서 나는 어디를 가나 매우 부드러운 타원형의 고운 얼굴을 보면서 놀라곤 한다. 굉장히 잘생겼다(quite handsome). 이들의 매우 까만 눈동자는 다른 사람들보다 더 둥글고 더 작다. 그 눈망울이 영롱하다."

예리한 관찰, 아름다운 묘사다. 이건 서양인의 전라도 사람에 대한 최초의 인상기일 테다. 어찌 가치가 없다고 할 손가. 내가 화가라면 지금 포크가 묘사하고 있는 나주사람을 그리겠다. 그 얼굴과 눈동자 색깔, 눈빛까지 알려 주고 있지 않은가.

이 짧은 글에서 우리는 영혼의 울림을 느낄 수도 있다. 단군 이래 처음으로 나주골에 나타난 '외계인'이 '또 다른 외계인'의 둥글고 작은 눈동자에서 아름다운 광채를 보고 있지 않은가.

당시 한국인은 서양인을 서양 오랑캐(洋夷) 혹은 서양 귀신(洋鬼)이라 불렀고 서양인들은 조선 사람을 불결하고 낙오된 존재로 보았다. 편견과 자문화 중심주의에 사로잡힌 눈으로 상대를 바라보고 있었던 것이다.

하지만 포크의 시선은 어떠한가? 나주 사람의 눈동자 속에서 아름다움을 읽고 있는 스물여덟 미 해군은 어떤 눈으로 조선을 보았고 어떤 마음으로 조선살이를 했을까?

포크는 여행 말미에 자신의 내면을 이렇게 그렸다.

"나는 몹시 힘들고 외롭다. 시시때때로 엄습해 오는, 어이해 볼 길 없는 고독감. 그 기묘한 느낌을 도저히 표현할 수 없다. 일찍이 어떤 외국인도 나처럼 조선인들 속에 자신을 내던져 본 사람은 없으리라. 나는 마침내 깨달았다. 세상 어느 곳에서나 사람은 사람임을. 고독이야말로 나의 벗임을."

그는 45일 만에 서울로 돌아와 침대에 몸을 뉘이며 이렇게 썼다.

"1884년 12월 14일... 나는 밤 11시에 방에 들었다. 하느님의 가호에 감사하며 침대위에 몸을 뉘었다. 45일 만에 처음으로 지금 나는 안전하다. 하지만 조선의 고통이 나의 가슴을 짓누르고 있다."