▲역사에 관심 많은 산들이 ⓒ 이희동

며칠 전 저녁을 먹고 뉴스를 보고 있는데 10살 산들이가 뜬금없는 이야기를 건넸다. 오늘 방과후 학교에서 이상한 이야기를 들었다는 것이다.

산들: "아빠, 문재인 대통령이 진짜 정치를 못 해?"

나: "잉? 누가 그래?"

산들: "내 친구가. 친구 둘이 계속 그래."

나: "정치를 못 하는 이유가 뭐래?"

산들: "나쁜 북한한테 잘해주고, 일본하고는 사이가 나빠서 그렇대. 나더러 사회를 잘 모른대."

아이는 굉장히 억울해 하는 눈치였다. 2016년부터 엄마 아빠를 따라 광화문 촛불집회도 다니고(그 전에 아기일 때도 다녔지만 기억은 하지 못한다), 아빠 따라 매일 뉴스도 열심히 보면서 사회에 대해서 많이 알고 있다고 자부해 왔는데 친구 둘이 그 자존심을 뭉개버린 것이다. 주먹 다툼이나 말싸움이나 2:1은 결코 쉬운 일이 아니지.

▲촛불시위에 참여하고 있는 산들이 ⓒ 이희동

산들: "그리고 문재인이 한국인이 가장 좋아하는 사람 100위 안에도 못 든대."

나: "그건 무슨 소리야? 그럼 가장 좋아하는 사람은 누구고?"

산들: "유재석. 유재석이 1등이고, 문재인은 100위 밖이래."

극히 초등학교 2학년다운 맥락 없는 대화였다. 대통령이 정치를 잘못해서 국민들이 좋아하는 사람 100위에도 못 든다니. 아이는 계속해서 어처구니없다며 이야기를 이어나갔다.

산들: "그리고 박근혜는 정치를 잘했대."

나: "박근혜는 탄핵까지 당했는데?"

산들: "그건 최순실이 나빠서 그렇대. 박근혜는 잘했는데 최순실이 돈 욕심 때문에 나쁜 짓을 한 거고, 지금 박근혜는 억울하게 감옥에 있는 거래."

아이는 박근혜 이야기가 나오자 더 흥분했다. 자신이 촛불집회를 나가서 듣고 외쳤던 말이 모두 박근혜를 탄핵하라는 소리 아니었던가. 그런데 친구들이 그 경험을 무시하고 박근혜가 옳다고 하니 기가 막힐 수밖에.

나: "그래서 너는 뭐라고 그랬어?"

산들: "아니라고. 박근혜는 세월호 침몰할 때 머리 빗고 있었다고 했지."

나: "맞는 말 했네. 그랬더니?"

산들: "나더러 사회를 잘 모른대. TV조선을 보면 다 알 수 있대."

뜨악할 수밖에 없었다. 아이들도 저렇게 생각하는구나. 물론 종편 채널을 틀어놓은 주위 어른들의 영향도 있겠지만, 아이들에게는 TV에서 나오는 뉴스 그 자체가 진실이었을 것이다. 그러니 그렇게 확신에 차 이야기할 수밖에. 옆에서 듣고 있던 12살 까꿍이가 한마디 거든다.

"그 게 완전 가짜뉴스지. 내 친구는 북한에 식인종이 산다는 이야기도 들었었대. 어디서 들었을까?"

"보통사람 노태우가 돼야지"

▲사회에 관심이 많은 산들이 ⓒ 이희동

아이들의 이야기를 듣다 보니 33년 전의 부끄러운 내 모습이 떠올랐다. 당시 초등학교 3학년이던 나는 87년 대선에 많은 관심을 가지고 있었고, 집에 오는 길에 친구들과 말다툼을 하고 있었다. 이유인즉 아이들이 다음 대통령으로 김대중과 김영삼을 거론하고 있었기 때문이었다. 나는 그 녀석들에게 타이르듯 가르쳐줬다.

"그건 너희 엄마, 아빠가 부산이어서 김영삼, 전라도라서 김대중을 말씀하신 거야. 대통령은 노태우가 돼야 해. 보통사람이라잖아. 1번도 노태우고. 노태우가 될 거야."

어린 나는 확신했다. 경찰인 아버지가 당연히 1번 노태우가 될 거라고 하셨고, 그 이유도 타당했기 때문이다. 나머지 후보들은 지역감정을 가지고 이야기를 하지만 노태우는 경상도도, 전라도도 아닌 보통사람을 이야기하지 않았던가. 게다가 후보가 잘생기기까지 했으니 노태우가 대통령이 되는 것은 자명한 사실이었다.

결국 노태우는 그해 대통령이 되었고 친구들은 나의 정치적 식견(?)에 감탄했다. 나는 초등학교 내내 대통령을 맞혔다는 사실을 자랑스러워했고 나의 정치적 감각에 스스로 자부심을 느꼈다.

그리고 그것이 부끄러움으로 변한 것은 중학생이 되고 나서였다. 돌베개 출판사에서 나온 한국사 책 한 권을 읽은 후였는데, 나의 예측이 현실이 된 것은 현대사의 불행임을 알게 되었다.

고등학교 3학년이 아무 것도 모른다고?

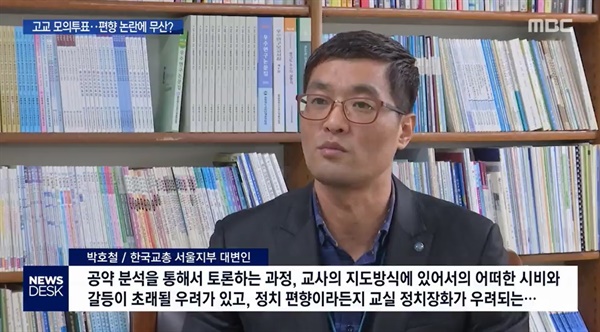

▲어른들의 과한 걱정 ⓒ MBC

아이들과 이런 이야기를 하고 있는데 때마침 뉴스에서 오는 4월 총선에 대한 학교 현장의 분위기가 보도되고 있었다.

방송에 출연한 한국교총 소속의 선생님은 학생들이 정치와 관련되어 제대로 투표를 할지, 올바른 정치적 견해를 가지고 있을지, 교실이 정치판이 되는 건 아닌가 걱정이라고 이야기했다.

우스웠다. 당장 초등학교 2학년들이 정치를 논하고 있는 이 시대에 고등학교 3학년들을 상대로 이런 걱정이라니. 과거 4.19 혁명은 중·고등학생의 봉기로부터 시작되었고, 저 멀리 일제강점기 시대 때는 광주학생운동이 있지 않았던가. 그때는 지금보다도 더 정보가 없었고, 정치적으로 암울한 시기였었다.

게다가 이번에 실제로 투표에 참여하는 고등학생은 기준이 '만 18세로 규정'되어 있어 '교복 입은 유권자'는 얼마 되지 않는다. 유권자 중 다수는 올해 대학교에 입학하는 신입생과 고등학교 졸업 후 대입 재수 등을 택한 이들이 더 많이 포함되어 있다. 이런 사실은 쏙 빼버린 채 고등학교 교실이 정치판이 될지 모른다니 그것은 어른들의 과한 걱정이자, 그들의 투표가 두려운 이들의 항변으로밖에 보이지 않는다.

그런데도 고3들의 투표가 걱정된다면 '제대로' 가르치면 된다. 한국사를 가르치면서 1950년대 이후를 생략하지 않으면 된다. 친일파가 어떻게 우리 사회에 존속하고 있는지, 왜 우리 사회의 불평등이 계속 커지고 있는지 가르치고, 이를 해결하기 위해서는 어떤 정치 세력이 집권해야 하는지 학생들에게 물어보면 된다. 그들은 어른들의 생각보다 훨씬 더 많이 알고 있다.

둘째가 다시 물었다.

산들: "아빠, 나 모레 그 친구들 다시 만나는데 뭐라고 하지?"

나: "한 가지 채널만 보면 바보가 된다고 해. 다양한 채널을 봐야 하고, 또 책도 많이 읽으라고."

산들: "그런데도 계속 아니라고 하면?"

산들: "흠. 그럼 이번 4월 총선이 있는데 그때 결과를 보자고 해. 우리나라 사람들이 어떻게 생각하는지는 그 선거에서 나타나게 되어 있다고."

4월 총선이 중요해진 또 하나의 이유 되겠다.