"초·중·고 12년의 학교생활을 정직하게 마쳤다. 고향도 좋지만 태어난 김에 좀 더 큰 세상으로 나가보는 이향을 꿈꾸었다. 그런데 우리는 이도 저도 꼼짝 못 하는 그물에 갇혔다. 빨리 나가고 싶다. 처음 만나는 사람들과 웃고 싶다."

대학 새내기인 딸의 고백이다. 딸은 지난해 11월 수능을 보고, 소위 '인서울' 수시 합격자 물결 속에 발을 내디뎠다. 12월까지는 그동안의 학업 여독을 풀 거라며 학생으로서 마지막 자유를 만끽했다.

새해가 되면서 상경 준비에 들어갔다. '사람은 태어나서 서울로 보내고'라는 말은 그리 쉬운 말이 아니었다. 지방에서 서울로 대학을 보낼 때 등록금만 있으면 되는 그런 시대가 아니기 때문이다. 기숙사 모집에서 탈락했고, 학교 앞에 살 곳을 구하는 비용도 엄청났다.

1월 말부터 슬슬 돌기 시작한 코로나19의 여파에도 불구하고 온라인에서 퍼지는 '대학가 집 없음'에 내 자식이 걱정됐다. 어느 부모가 자식이 스스로 합격한 대학을 가겠다는데 집이 없기를 바라겠는가. 사람에게 밥과 집이 없다면 살아갈 의미가 그 무엇이겠는가. 빚을 내어 원룸을 얻었다. 보증금 1000만 원, 월세 55만 원. 그 동네에선 평균값이었다. 딸은 미안해 했다. 대학을 들어간 것이 잘못된 것인 양 고개를 숙였다.

온라인 수업 듣는 대학 새내기들의 하소연

▲신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 온라인 등 비대면 강의를 통해 서울 시내 주요 대학들이 개강한 16일 서울 서대문구 연세대학교 백양로가 한산한 모습을 보이고 있다. (사진은 이 기사와 직접 관계가 없습니다.) ⓒ 연합뉴스

2월 코로나19가 급격히 확산되더니, 급기야 학교 개학 연기 얘기가 솔솔 나왔고, 그렇게 전국 초·중·고·대 개학 연기가 결정됐다. 일반적으로 초·중·고 학생들은 "이게 웬 떡이야, 학교 방학이 길어졌어"라며 좋아했다. 부모들도 자식의 건강이 첫째이니 당연히 좋아했다. 작은 학원을 운영하는 나도 오로지 학생이 건강해야 공부하는 것이니 잘됐다고 생각했다.

그러나 예비 대학생들은 그렇지 않았다. 2월 예정된 모든 고등학교 졸업식이 생략됐다. 딸의 학교 역시 학부모들은 교문 밖에 있다가 교실에서 열리는 영상 졸업식이 끝나면 자녀들과 만나라고 했다. 대학생으로서 처음 누리는 학교 오리엔테이션(OT)도 사라졌다. 내가 다닐 학교의 캠퍼스를 거닐고 싶은 마음들이 가득했던 때였다.

딸은 갈수록 늘어나는 코로나19 확진자 수를 보며 바깥 출입을 스스로 통제했다. 제주도로 떠날 예정이던 고등학교 친구들과의 졸업 여행도 어쩔 수 없이 포기했다.

"내가 혹시라도 제주도 갔다가 아프면, 엄마 학원에 엄청나게 손해가 될 것 같아서."

딸은 내 옆에서 학원생들의 수가 절반으로 줄고, 연이어 휴원을 하는 것을 보았다.

3월 16일부터 전국의 대부분 대학이 강의를 온라인 수업으로 대체한다고 발표했다. 중·고등학교 때 EBS 인터넷 강의를 지겹도록 들은 학생들은 말했다.

"온라인으로 수업하면 대학 등록금은요? 일부 돌려주나요?"

"원룸 월세는 계속 나가는데 그곳에 있어야 하나요, 집에 있어야 하나요?"

딸의 온라인 수업 첫날, 속도가 빠르다는 PC방에 처음으로 함께 갔다. 1시간에 1000원이라고 했다. 순간 '아, 내 아들이나 학원 학생들이 1시간의 자유를 이 1000원으로 지탱했었구나' 하는 생각에 웃음이 났다. 앞으로는 무조건 PC방에 대한 나의 나쁜 선입견을 말하지 말아야지 싶었다.

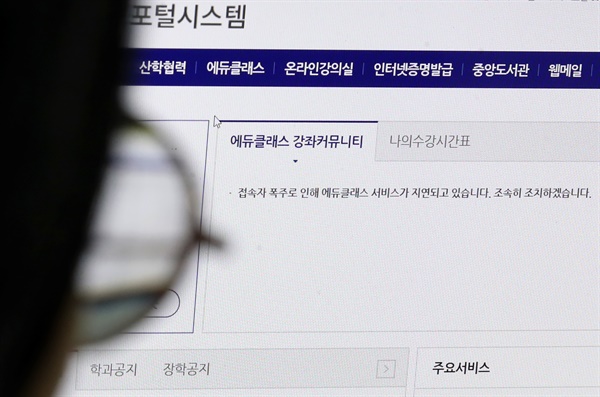

딸의 대학 웹사이트는 준비가 덜 됐는지, 무려 3시간이 넘도록 수업을 듣지 못했다. 겨우 접속했지만 화면에 비친 교수의 얼굴은 어느 곳에 초점을 맞춰야 하는지 혼란스러워 보였다. 학생들 역시 자기의 소리를 내야 하는지 말아야 하는지 어리둥절했다. 다른 학교는 어떤지 아는 학생들에게 물어봤더니 하소연들이 돌아왔다. 많은 학교들이 온라인 수업을 제대로 준비하지 않았음을 느낄 수 있었다.

온라인 수업 3일째, 딸의 수업 받는 태도는 조금씩 안정을 취하는 듯했다. 친구들과 수업 중에 실시간으로 주고받던 카카오톡 대화도 다들 강의에 조금씩 집중하게 되면서 잠잠해졌다고.

▲신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 온라인 등 비대면 강의를 통해 서울 시내 주요 대학들이 개강한 16일 서울 서대문구 한 가정집에서 올해 대학에 입학한 20학번 신입생이 자신의 랩탑 컴퓨터로 교양강의를 수강하기 위해 학교 사이트에 접속한 뒤 서버 오류에 관한 안내문을 바라보고 있다. ⓒ 연합뉴스

딸아, 아빠 말이 맞는 것 같다

다시 또 초·중·고 개학 연기 2차 발표가 나왔다. 예견했던 터라 이제는 그러려니 했다. 뭐, 죽기 아니면 까무러치기라더라. 학원 문 닫는다고 죽기야 할까. 스스로 위안했다.

딸은 이번 주가 지나면 상경하겠다고 했다. 어차피 월세도 내야 하는데, 제 흔적이라도 새겨서 낯선 방에 온기를 입히겠다고 했다. 더 있다 가라고 하고 싶었지만 일단은 딸의 말에 수긍했다. 딸의 이향(離鄕)은 젊은 날 나의 꿈이었다. 그래서 지금의 혼란이 더 슬픈 일인 것처럼 느껴지는지도 모를 일이다.

남편은 말했다.

"나는 참 좋네. 이렇게 우리 딸과 몇 달을 함께 보내게 될 줄을. 고등학교 때 기숙사 생활한다고 얼굴도 제대로 못 보고 살았는데."

요즘 남편과 딸은 함께 빨래도 널고 서로 삼시 세끼 밥 챙기며 얘기하기 정신없다. 적어도 남편에게는 코로나19로 찾아온 일상의 변화가 재해는 아니란다. 우리가 부단히 견뎌내야 할 과제란다. 기성세대가 미래세대를 위해 마땅히 책임져야 할 시스템을 구비할 수 있는 절호의 기회라고 했다.

조금만 기다려라, 딸아. 아빠 말이 맞는 것 같다.