최근 김봉진 '우아한 형제들' 의장과 김범수 '카카오 이사회' 의장이 재산의 절반 이상을 사회에 환원하겠다는 뜻을 밝히며, 세계적 부호들의 자발적 기부클럽인 '더 기빙 플레지(The Giving Pledge)'의 219번째, 220번째 서약자가 됐다.

김봉진 의장은 "부를 나눌 때 그 가치는 더욱 빛난다"고 했고, 김범수 의장은 '무엇이 성공인가'라는 시를 인용하며 "세상을 조금이라도 살기 좋은 곳으로 만들어 놓고 떠나는 것 / 자신이 한때 이곳에 살았음으로 해서 단 한 사람의 인생이라도 행복해지는 것"이 진정한 성공의 의미라고 했다.

그들의 행보가 다른 기업가들의 기부 행렬로 이어질지에 대해서도 관심이 쏠린다. '부의 대물림'보다는 '부의 사회환원'을 꿈꾸는 이들이 많아지고, 그래서 '더 기빙 플레지'에 이름 올리는 한국인들이 속속 늘어난다면 더 바랄 나위가 없을 것이다.

그들의 기부금은 보통 사람들로서는 평생 다가갈 수 없을 만큼의 천문학적 액수다. 셈이 느린 나로서는 몇 천 억, 몇 조 원이라는 돈으로 무엇을 얼마나 할 수 있는지 언뜻 가늠도 잘 되지 않는다. 10억 달러(약 1조 원) 이상의 자산이 있고 재산의 절반 이상을 사회에 환원한다고 약속해야 가입할 수 있다는 '더 기빙 플레지'는 너무나 멋지고 존경스러운, 그러나 한편 너무나 먼 '그들만의 리그'이니, 그렇다면 나는 지금 여기 가까이 있는 '우리들의 리그'를 찾아보기로 한다.

"1달러 기부하시겠습니까?"

캐나다를 가리켜 '기부와 자원봉사자의 나라'라고 한다. 과장이 아닌 것이, 캐나다인들에게 기부와 자원봉사는 생활의 일부라 불러도 좋을 만큼 일상 속 깊숙히 스며들어 있다. 전국적 규모의 기부단체들도 많지만, 마트 앞에서 오가는 사람들에게 간식을 팔거나 집집마다 다니며 초콜릿을 판매하는 작은 자선단체들도 있다.

또한 소외 계층이나 아픈 사람들을 돕기 위한 모금활동 외에 생활 속 다양한 목적을 위해서도 모금활동이 활발히 이뤄진다. 일례로 아이스하키팀 아이들이 아이스링크 대여비 마련을 위해 초콜릿을 판매하는 경우가 그렇다. 이번에는 내가 친구 가정에 쌈짓돈을 보태고 다음번엔 친구가 우리 가정에 보탠다. 도움이 돌고 돈다.

더욱 인상적인 것은 일상생활 속에서 부담되지 않는 액수를 손쉽게 기부할 수 있는 시스템이 곳곳에서 작동되고 있다는 사실이다. 가령 이런 것이다.

계산대 직원에게서 으례히 듣게 되는 말이라면 인삿말과 치러야 할 물건값 정도? 그런데 캐나다 직원들은 종종 마지막에 한마디를 덧붙이곤 한다.

"어린이 병원을 위해 1달러 기부하시겠어요?"

오늘도 마트에서 들은 말이다. 마트뿐 아니라 옷가게나 전자상가 등 물건을 파는 곳이라면 어디서든 자주 듣게 된다. 유독 카트가 넘칠 듯 장을 본 날이면 층층이 쌓인 나의 먹거리들과 1달러라는 액수가 대비되며 왠지 모를 미안함이 스며든다. '나랑 내 가족 배 채울 먹거리는 이렇게 많이 사면서, 고작 1달러인데...' 하는 생각이 들면 부담 없는 액수 앞에 선뜻 "예스!"라고 답하게 된다.

"미안해요, 오늘은 말고요"라고 하더라도 직원은 경쾌한 목소리로 "괜찮아요(No problem!)"라고 답한다. 정말로 '노 프라블럼'일 것이다. 캐나다에서 기부하는 사람들과 기부할 기회는 어디에나 있으니까.

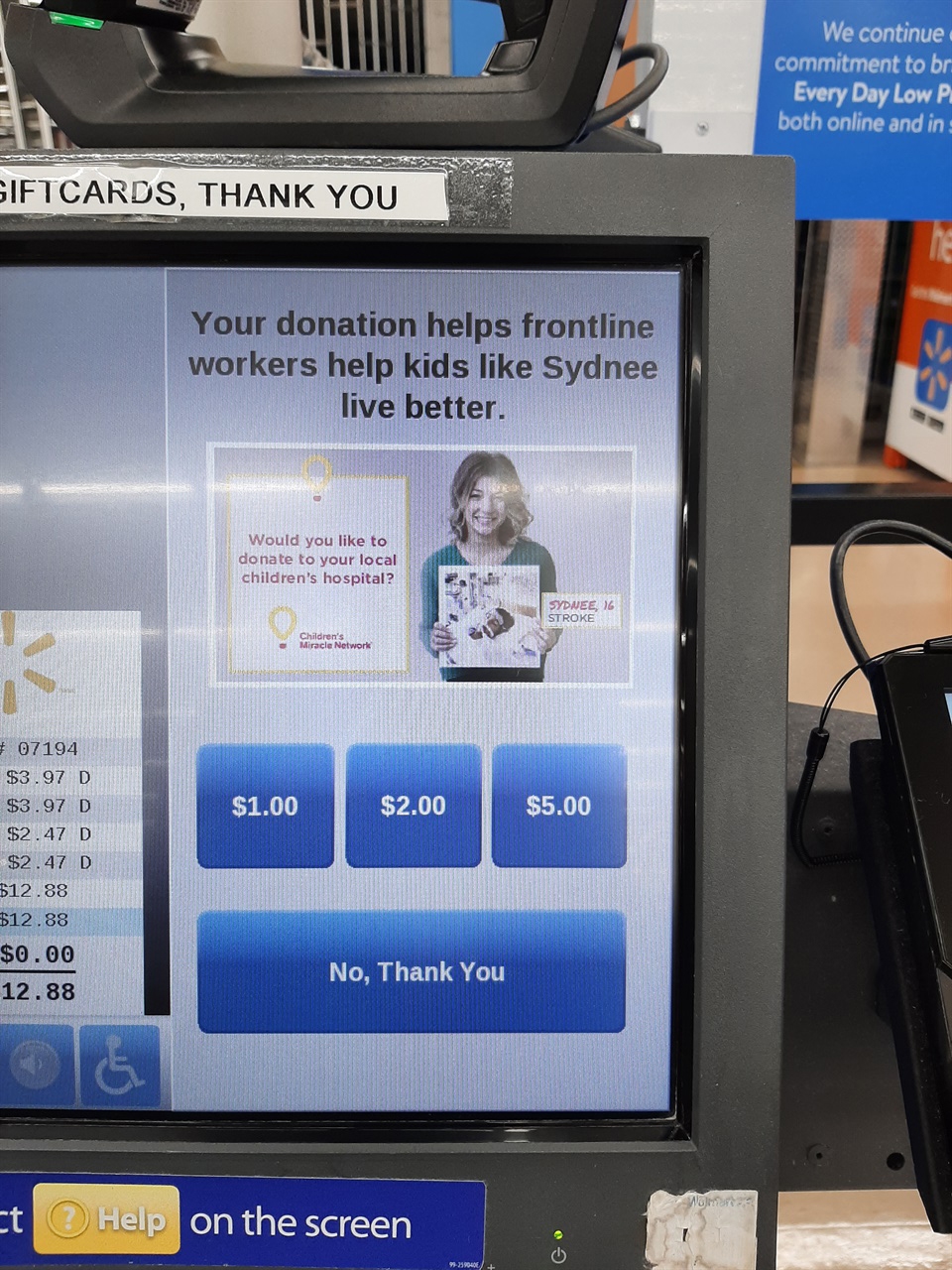

▲마트의 키오스크(무인 결제기) 화면에 어린이 병원으로의 기부 독려 메시지와 사진이 떠 있다. 원한다면 세 금액 중 하나를 선택할 수 있다. ⓒ 김수진

셀프 계산대에도, 키오스크에도, 음료수 용기 보증금에도

셀프 계산대를 이용하는 경우에도 마찬가지다. 아이 사진과 함께 "당신의 기부가 시드니 같은 아이들이 더 나은 삶을 살 수 있게 해줍니다"라는 문구로 어린이병원에 기부를 독려하는 화면이 뜰 때가 있다. '$1, $2, $5, 아니오' 버튼 중 하나를 누르면 된다.

나가는 길엔 어느 마트에나 몇 사람은 족히 들어가고도 남을 크기의 '음식 기부함'이 놓여 있어서, 원한다면 장본 물건의 일부를 그곳에 넣어두고 가면 필요한 이들에게 전달된다.

한 번은 맥도날드에서 터치 한 번으로 손쉽게 적은 액수를 기부하도록 유도하는 기발한 아이디어를 발견했다. 키오스크(무인 결제기)로 커피와 머핀을 주문한 뒤 계산하려는데 "잔돈을 기부하시겠습니까?"라는 질문이 떴다. 예를 들어, 결제액이 4.57 달러라면 깔끔하게 5달러를 지불하고 그러면 차액인 43센트가 기부되는 방식이다. 크지 않은 돈이니까, 혹은 잔돈 없이 딱 떨어지는 액수를 좋아하는 사람들이 '예스'를 많이 누를 것 같았다. 그렇게 모이는 적은 돈이 결코 적지 않은 액수가 될테고.

생활 속 손쉬운 기부의 또 다른 예로, 마시고 남은 재활용 음료수 용기를 가져가면 보증금을 현금으로 환급해주는 '보틀 디포(Bottle Depot)'가 있다. 플라스틱 페트병, 알루미늄 캔, 우유팩 등을 가져다주고 환급받을 때 계산원에게 말하면 그 돈을 바로 기부할 수 있다. 기부한 돈은 학교, 스포츠 클럽, 지역단체 등에 전달된다. 빈병을 그냥 버렸다면 함께 버려지고 말았을 적은 돈이지만, 차곡차곡 모은 것만으로 10달러가 되었든 20달러가 됐든 어렵지 않게 생활 속 기부가 또 한번 실천된다.

생활 속 기부

▲마트 계산대 화면에 떠있는 기부 독려 화면. 계산원에게 기부의사를 밝히면, 계산해야 할 금액에 기부금액이 더해진다. ⓒ 김수진

아이들도 아주 어릴 때부터 자연스럽게 기부를 몸에 익힌다. 캐나다의 겨울은 춥고 눈이 많기 때문에 아이들은 거의 매일 스노우 팬츠와 스노우 부츠를 착용하고 학교에 간다. 때문에 겨울이 다가오면 학교는 지역의 소외층 아이들을 위해 방한 외투, 스노우 팬츠, 스노우 부츠, 스노우 장갑 등의 겨울장비를 기부해달라는 메일을 가정으로 보낸다.

그렇게 모여든 겨울장비들은 필요한 가정에서 가져갈 수 있도록 지역센터에 비치되는데, 사이즈별로 분류 정리하는 작업에 봉사자로 참여했던 친구가 며칠 동안 겨울장비 산에 파묻혀 지냈다고 혀를 내둘렀을 만큼 그 양이 많다.

크리스마스 즈음이면 파스타 면 같은 마른 음식과 통조림을 기부해달라는 메일도 받게 된다. 큰 아이는 자기네 반이 제일 많이 모아야 한다며 양껏 이고 지고 학교에 간다. 가장 많이 모은 반에는 교장선생님이 피자를 쏘신단다. 모인 음식들은 아이들이 직접 학교 옆 교회에 전달한다.

아이들은 전국적 규모로 기부금을 모집하는 행사에도 매년 참여한다. 골육종을 앓아 다리를 절단한 상태에서도 캐나다 전역을 달리며 암연구 기금을 모집하며 희망을 전했던 '테리 폭스'의 뜻을 이어받은 행사, 테리 폭스 런(Terry Fox Run)이 대표적이다. 아이들은 몇 주간 친척이나 지인들에게서 모은 기부금을 학교에 전달하고, 행사 당일에는 학교나 주변 공원을 달리며 테리 폭스의 메시지를 새긴다. '점프 로프 포 펀(Jump Rope For Fun)' 역시 비슷한 방식인데, 심장병과 뇌졸중 연구 및 환자를 돕기 위해 아이들이 기부금을 모집한 뒤 당일에는 운동장에서 줄넘기를 이용한 갖가지 놀이를 즐긴다.

무더운 여름날 학교 점심시간에 50센트, 1달러짜리 '쭈쭈바'를 사먹거나, 부모들이 자원봉사로 집에서 구워 보낸 머핀이나 쿠키를 사먹는 날도 아이들이 즐겁게 기부에 참여하는 날이다. 수익금은 졸업생들의 졸업여행 기금에 보태진다. 맛난 간식을 사먹음으로써 기부자가 됐던 어린 아이들은 졸업생이 되면 수혜자로 신분이 바뀐다.

장례식장과 공원에서는

캐나다의 기부문화는 장례식에서도 엿볼 수 있다. 캐나다와 한국의 장례문화는 여러모로 차이가 많은데, 특히 조의금에 있어 그렇다. 한국에서는 고인을 애도하고 유가족을 돕는다는 의미로 조의금을 전달하지만, 캐나다에는 이런 문화가 없다. 대신 장례식장 입구에 카드가 들어 있는 바구니를 비치해두고, 고인이 머물던 병원 등 가족이 지정한 곳에 기부금을 전달하도록 독려한다.

이렇게 기부가 생활화된 캐나다인들의 기부 흔적은 동네 공원에서도 발견된다. 공원을 산책하다 보면 "OO을 기억하며, 사랑하는 가족들로부터" 등의 글귀가 벤치나 다리 등의 시설물에 새겨진 것을 볼 수 있는데, 떠난 이를 기억하며 가족들이 시에 기증한 것이다. 생전에 고인이 자주 다니던 공원에 기부하는 것으로 고인을 추모하고 시민들에게는 편의와 즐거움을 제공한다.

처음 이곳에 살기 시작했을 때는 선진국이라는 나라의 '후짐'에 놀랄 때가 한두 번이 아니었다. 백화점이라고 해서 가보면 동네 쇼핑센터 수준이었고, 엘리베이터도 한국의 세련된 모양새와는 거리가 멀었으며, 은행에 가면 번호표를 뽑는 대신 꼬불꼬불 줄을 서서 기다려야 했다. 기술적인 측면으로 보자면 실망스러울 때가 많았다.

그럼에도 이 나라, 캐나다를 분명 선진국이라 느끼는 이유는 약자와 소외된 자에 대한 관심과 배려가 당연히 여겨지는 사회, 기부가 일상에 배어 있는 사회라는 사실 때문이다.

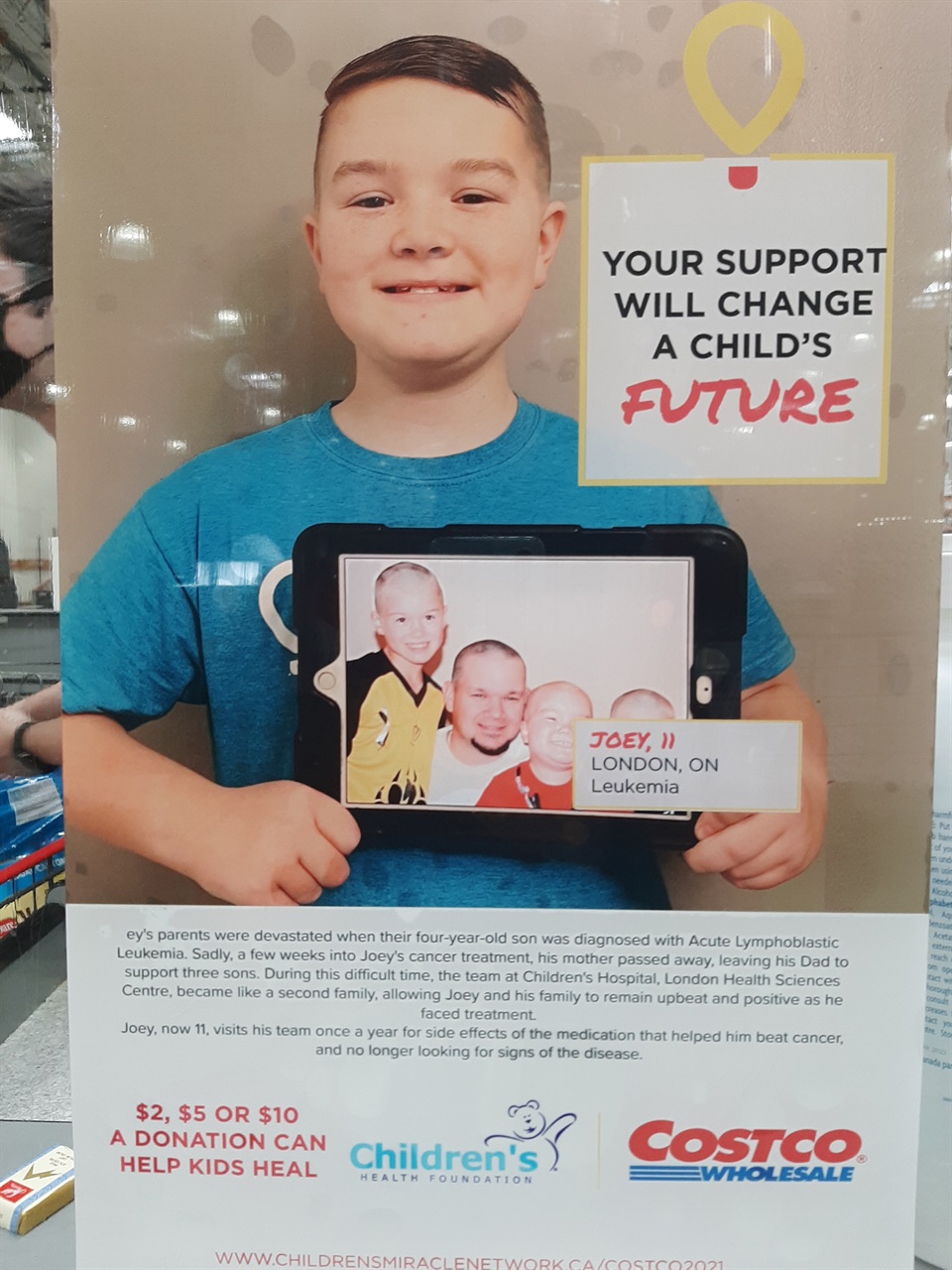

▲코스트코 계산대 앞에 붙여 놓은 포스터. 계산 시, 아픈 어린이들의 치료를 돕기 위한 기부를 독려하고 있다. ⓒ 김수진