▲최근 '남성혐오' 논란이 불거진 GS리테일 '캠핑가자' 포스터 ⓒ GS리테일

사회적으로 '남성혐오' 논란이 일고 있다. 해당 논란은 지난 1일 한 온라인 커뮤니티에 올라온 게시물이 기사화되면서 시작되었는데, 게시물의 주장을 살펴보면 다소 황당하다. GS25 포스터의 손 모양이 한국 남성의 성기 크기를 비하하려는 의도를 담고 있다는 거다. 애당초 기삿거리가 될 수 있었던 게 신기한 관련 내용은 여러 언론 매체에 글이 실리면서 빠르게 번졌고, 결국 해당 업체가 광고를 삭제하고 사과문을 게재하는 일로 이어졌다.

억지가 통했다. 결과적으로 '승리'를 경험한 이들은 경찰청, 평택시, BBQ, 방송인 재재, 어린이 단체까지 또 다른 상대를 심판대에 올리며 무차별적인 공격을 가했다. 뿐만 아니라, 앞서 이들은 '오조오억', '허버허버'와 같은 특정 단어를 사용하는 것도 '남혐'이라며 문제 삼아왔다. 해당 이유로 일부 웹툰은 별점 테러를 당했고, 한 반려동물 유튜버는 살해 협박을 받았다.

한편 언론은 남초 커뮤니티의 황당한 주장을 그대로 실어 나르면서 근거 없는 '남성혐오'를 마치 실재하는 것처럼. 또 심각하게 우려할 만한 일인 것처럼 보도하고 있다. 여성혐오 세력이 만드는 '남혐' 논란을 언론이 키우고 있는 셈이다.

'남성혐오'라는 불가능한 단어

혐오를 겪는 집단이라면 느끼는 감정이 있다. 그중 하나는 공포다. 자신의 정체성을 이유로 한 폭력과 사회적 배제로부터 자유롭지 않기 때문이다. 그러나 '남혐' 논란을 생산하는 이들의 주된 감정은 증오다. 그들에게서 두려움은 찾아볼 수 없다. 타인을 '메갈'로 낙인찍어 무릎 꿇리는 데 혈안이 된 이들의 행보에는 '남성을 혐오한 대가'를 보여주겠다는 오만함과 자기과시, 타인에 대한 조롱만이 자리하고 있다. "여성혐오를 멈춰달라", "성적 대상이 아닌 평등한 인간으로 존재하고 싶다"는 여성들의 절박한 호소와는 상반된 모습이다. 안전을 위협받는 이들 앞에서 누군가는 고작 '불쾌함'을 호소하고 있다.

혐오란 강자가 약자를 상대로 할 수 있다. 그러므로 신체·성별·성 정체성을 이유로 한 장애인/여성/성 소수자 혐오는 사회 내에 만연하지만, 비장애인/남성/이성애자 혐오는 성립할 수 없는 개념이다. 젠더 위계가 존재하는 세상에서 '남성혐오'는 불가능하다. 실제로 여성은 가부장제 사회에서 뿌리 깊은 성차별과 성적 대상화를 겪는 반면, 남성이라는 이유만으로 차별/찬양/비하/대상화/강간/살인 등을 경험하지 않는다. 성폭력의 대상이 되는 일, 혼자 밤길을 걷거나 공중화장실을 이용하는 일, 나도 모르는 사이 신체가 촬영되어 유포되는 일은 오로지 여성만이 일상적으로 두려워한다.

여성혐오는 보편적이고 거대한 현상으로 존재하는 반면, 안티 페미니스트들이 주장하는 '남성혐오'는 실체가 없다. 논란이 된 손 모양이나 '허버허버'라는 단어 때문에 실질적인 위협을 느낀 남성은 없었다. 오히려 남성들 일부는 집게 손 모양에 어떤 의미가 있는지 모르고 있었으며, '문제를 제기하는 쪽이 지나친 것 같다'는 반응을 보였다. 몇몇 이들은 '소추'라는 성적 놀림이 주로 남성들 간에 이뤄진다는 것을 지적하기도 했다.

▲‘남혐’ 논란에 대한 인터넷상의 반응. ⓒ 고함20

존재하지도 않는 '남혐'을 색출해 응징하겠다는 건 백래시(성차별에 저항하는 움직임을 무력화하려는 공격)에 해당한다. 그런데도 언론은 온라인상의 터무니없는 '남혐' 주장을 '받아쓰기'해 사회 내에서 재생산하고 있다.

'남성혐오'를 파는 언론

단순한 해프닝에 그쳤어야 할 황당한 주장은 언론 보도를 통해 빠르게 전파되었다. 언론은 안티 페미니즘 세력이 만든 '남혐' 논란을 아무런 검증 없이 공론화했다. 또 이들의 주장이 마치 20대 남성의 보편적인 입장인 것처럼, 사회 내 '젠더 갈등'이 심화한 현상인 것처럼 보도했다. 언론이 취재나 진단, 보도 가치에 대한 판단 없이 기사를 쏟아낸 탓에 개인부터 기업, 국가까지 불필요한 해명자료를 내고 고개를 숙여야 했다. 동시에 뉴스 소비자들은 차별주의자들이 내뱉는 혐오에 여과 없이 노출되었다.

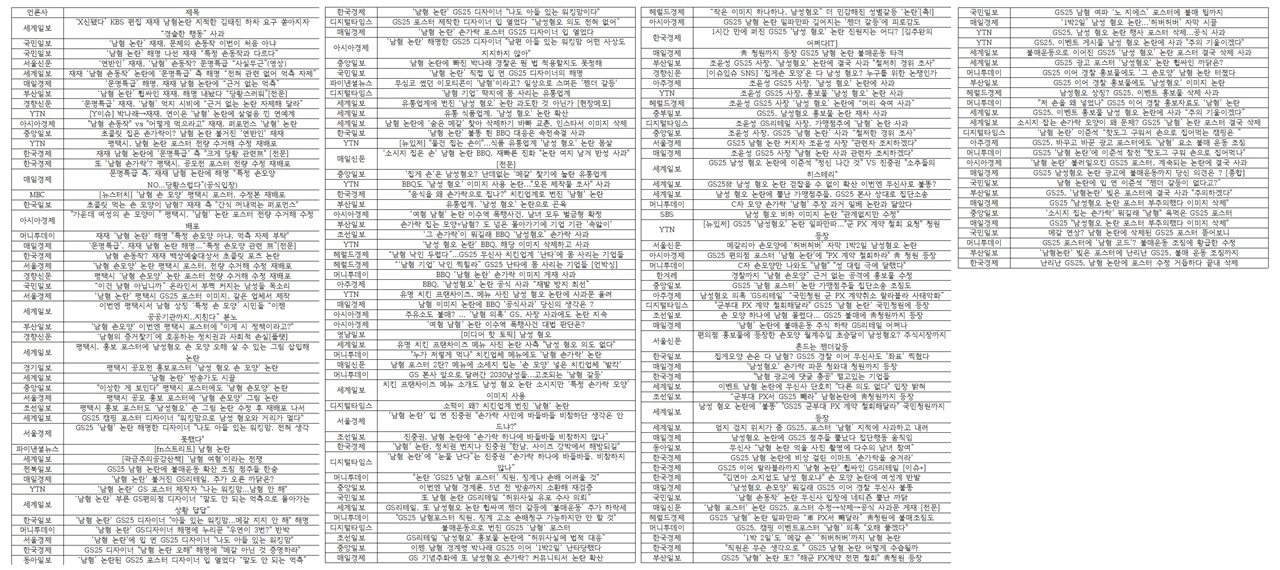

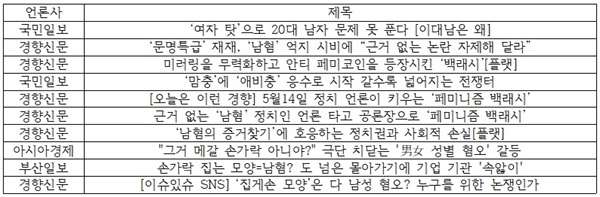

자극적인 기사일수록 높은 조회 수를 얻을 수 있기에 언론은 '남혐'을 퍼뜨리는 데 주저함이 없다. 오히려 언론이 직접 나서 '젠더 갈등'이라는 대결 구도를 만들고 상황을 중계하고 있다. 실제로 GS25 광고 포스터가 게재된 5월 1일부터 19일까지의 언론 보도를 분석한 결과, '남혐(남성혐오)'을 헤드라인으로 단 기사는 무려 174건에 달했다. 반면 해당 논란을 백래시로 설명한 기사는 고작 11건에 불과했다.

▲5월 19일 오후 10시 기준 ‘남혐’ 제목 기사량. 한국언론진흥재단 DB 사이트 빅카인즈 활용. ⓒ 고함20

▲5월 19일 오후 10시 기준 ‘백래시’ 제목+본문 기사량. 한국언론진흥재단 DB 사이트 빅카인즈 활용. ⓒ 고함20

백래시가 '남성혐오' 현상으로 보도되면서 정작 혐오를 견디는 당사자들은 더욱 입을 닫게 됐다. 여성으로서 겪은 차별 경험을 말하는 순간 '여성 우월주의'라는 딱지가 붙고 엄청난 비난에 시달리기 때문이다. '젠더 갈등'이라는 잘못된 프레임도 이를 거들었다. 현실에서 '남성혐오'는 여성혐오와 동일선상에 놓일 수 없음에도 언론은 관련 논의를 (동등한 위치에서의) 성별 간 갈등처럼 만들어 부추겼다. 그 결과 차별피해 당사자의 목소리는 '남녀갈등을 조장하려는 시도'로 치부되고 있고, 많은 이들이 젠더 이슈 자체를 소모적이고 피하고 싶은 주제로 인식하게 되었다.

우리 사회에 성별을 이유로 한 폭력은 아직 견고하다. 이로 인해 지금도 많은 여성들이 목숨을 잃고 있다. '강남역 살인사건' 이후 5년 전 외쳤던 구호가 아직도 유효한 현실에서 변화가 만들어지려면 더 많은 차별피해 경험이 당사자의 입을 통해 나와야 한다. 그래야만 생산적인 논의가 이뤄질 수 있다.

하지만 현재 언론은 필터링 기능을 상실한 채 혐오를 증폭시킴으로써 되려 당사자의 입을 막고 있다. 언론은 '남혐' 논란을 활용한 '클릭 수 장사'를 멈추고, 공론장 역할을 회복해야 한다. 누구에게 마이크를 줄 것인가, 누구의 목소리를 들리게 할 것인가는 여전히 언론의 몫이다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 인터넷 청년언론 <고함20>에도 실립니다.