▲광주광역시교육청의 '빛고을 플랫폼' 홍보 이미지 ⓒ 광주광역시교육청

광주광역시교육청의 역점 사업 중엔 '빛고을 플랫폼'이라는 게 있다. 지난 2019년부터 시작된 일반고 대상 대입 진학 지원 프로그램을 일컫는다. 대입 제도의 변화와 내용을 정확히 분석해 학교별로 최적화된 진학지도 로드맵을 작성하는 데 도움을 주기 위해 마련됐다.

2015 개정 교육과정의 시행과 함께 대입 제도의 공정성 강화가 사회적 이슈가 되면서, 고등학교 교육도 큰 변화에 직면해 있다. 2025학년도에 전면 시행이 예정된 고교 학점제까지 맞물려 있는 상황이다. 시도 교육청의 정책 역량이 그 어느 때보다 중요한 시점이다.

컨설팅위원들이 직접 학교를 방문해 교사들을 상대로 대학별 맞춤형 대입 전략을 설명하는 방식으로 진행된다. 학교별 교육과정을 분석한 뒤 장단점을 지적하고 보완하기 위한 구체적인 방법을 조언해 준다. 물론, 장단점 평가의 기준은 대입 전형에서의 유불리다.

사업의 취지가 대입 실적에 맞춰져 있다 보니, 컨설팅위원들의 면면도 이른바 진학 전문가로 채워졌다. 주요 대학의 입학사정관, 교육 전문 기자, 전·현직 교장 등 오랫동안 대입에 관여해온 이들로 구성돼 있다. 코로나19로 작년부턴 비대면 방식으로 전환해 운영되고 있다.

그들이 강조하는 건 크게 두 가지다. 대학의 요구에 맞도록 교육과정을 재구성하고 다양화하라는 것, 그리고 학교생활기록부(학생부)에 아이들의 재능과 역량이 드러나도록 충실히 기재하라는 것이다. 학교마다 컨설팅을 위해 활용되는 자료는 대개 최상위권 아이의 학생부다.

대놓고 말하진 않지만, 최상위권 아이들의 서울 소재 명문대 진학을 늘리는 게 애초 교육청이 이 사업을 시작한 이유였다. 일선 학교 역시 컨설팅위원들에게 기대한 것도 그것이었다. 어차피 정원 미달을 걱정해야 하는 대다수 지방대는 애초 고려할 대상도 아니었다.

국민의 세금을 그렇게 써도 되나

며칠 전 우리 학교에서도 비대면 방식으로 '빛고을 플랫폼'이 열렸다. 모든 교사가 예외 없이 참여했다. 지금 고등학교 교사라면 발등에 미증유의 고교 학점제라는 불이 떨어져 긴장감이 팽팽하다. 대입과 교육과정에 관한 연수라면 찬밥 더운밥 가릴 처지가 아니라는 이야기다.

퇴근 시간을 넘겨 4시간 가까이 연수를 들었다. 절반은 현직 입학사정관이 대학에서 중점적으로 보는 학생부의 항목과 내용을 소개했고, 나머지 절반은 진학지도 전문가가 학생부의 영역별 내용을 잘 기술하는 요령에 관해 설명했다. 역시나 자료는 최상위권 아이의 학생부였다.

메모하면서 열심히 듣노라니 어느 순간 화가 났다. 지금껏 대입과 교육과정에 관한 연수를 수도 없이 들었지만, 늘 대상은 최상위권 아이들로 한정됐다. 대학별 맞춤형 대입 전략이 컨설팅 주제라고 해놓고선, 서울 소재 상위 10개 대학과 의치대 말곤 언급한 걸 들어본 적 없다.

사실 우리 학교에서 한 해 그 대학들에 진학하는 경우는 다 합해도 열 명 중 두 명이 채 안 된다. 이른바 '스카이(SKY)'로 한정하면 손에 꼽을 정도다. 대개 다른 일반고의 사정도 어슷비슷할 것이다. 그들이 대입 관련 연수 때마다 '주인공'으로 대접받아야 할 아무런 이유가 없다.

'인-서울'은커녕 지방의 국립대조차 꿈꿀 수 없는 중하위권의 경우, 거칠게 말해서, 학생부의 기록 자체에 큰 의미가 없다. 여전히 학벌 구조가 온존하지만, 지방대는 서열이 무너진 지 이미 오래다. 당장 생존을 걱정해야 하는 상황에서 지원자의 학생부를 살펴볼 여유가 없다.

만만찮은 예산이 소요되는 '빛고을 플랫폼' 사업은 최상위권 아이들을 위한 교육청의 배려라고 해도 지나치지 않다. 전체 교사들을 모아놓고 그들의 명문대 진학을 위해 노력하라고 종용하는 꼴이어서 아이들 대다수를 들러리 세운 셈이다. 국민의 세금을 그렇게 써도 되는 걸까.

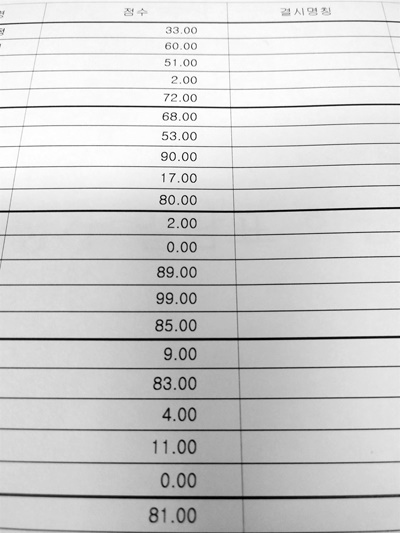

▲광주광역시교육청 주관 '빛고을 플랫폼'이 열리기 하루 전날 아이들의 중간고사 성적표가 나왔다. 전체 평균 점수는 45점이었는데, 정작 그 점수 안팎의 아이들은 거의 없고 최상위권과 최하위권만 가득하다. 성적 양극화를 극복하지 못하면 학교 교육은 무너질 수밖에 없다.

ⓒ 서부원

컨설팅이라는 근사한 이름

불편한 건 또 있다. 대학의 요구에 따라 교육과정을 운영하라는 이야기가 마치 일반고를 상대로 한 대학의 '갑질'처럼 느껴졌다. 그들 앞에선 '을'일지 몰라도, 정원 미달을 걱정하는 지방대 앞에선 일반고가 '갑'이다. 고3 교무실엔 지방대 로고가 새겨진 홍보물 꾸러미가 가득하다.

컨설팅위원들도 온존한 학벌 구조가 우리 사회에 미치는 폐해를 모르진 않을 것이다. 하지만 그들에게는 학벌 구조를 혁파할 의지가 전혀 보이지 않는다. 컨설팅이라는 근사한 이름을 내걸었지만, 상위 학벌에 진입하기 위한 요령을 전수하는 것, 그 이상도 이하도 아니다.

어쩌면 그들은 학벌 구조 없이는 연명할 수 없는 존재들인지도 모른다. 모두가 'SKY 서성한 중경외시…'를 읊어대는 현실에서, 많은 지방대가 몇 년 내로 문을 닫게 될 것이라는 전망이 나오고 있다. 대입 전문가라는 그들이 더 잘 알 테지만, 누구 하나 이를 언급하는 이가 없다.

학령인구가 격감하는 가운데, 지금처럼 '인-서울' 대학들이 아이들을 블랙홀처럼 빨아들이면 지방대의 소멸은 시간문제다. 지방대가 사라지는데 지방이 온전하게 지탱될 리 만무하다. 지역을 떠나 '인-서울'하라는 컨설팅을 서울도 아닌 지역의 교육청이 부추기고 있는 꼴이다.

한쪽에서는 합격시키고 싶으면 우리에게 잘 보이라고 거들먹거리고, 다른 한쪽에서는 아무것도 바라지 않으니 지원하게만 해달라고 읍소한다. 아무리 대학이 야바위 시장판이 됐다지만, 그들에겐 최소한의 '동업자 의식'조차 없는 셈이다. 다들 '제 코가 석 자'라서일까.

공교육과 사교육의 경계를 스스로 허무는 시교육청

백 보 양보해도, '빛고을 플랫폼' 사업은 대입을 앞두고 대형 사교육 업체에서 실시하는 입시 설명회를 흉내 낸 것에 불과하다. 사교육 의존과 학벌 구조의 강화 등 그것의 폐해에는 눈 감은 채 되레 시교육청이 나서서 권장하는 모양새다. 공교육과 사교육의 경계를 스스로 허물고 있다.

시교육청은 학부모 등 지역 사회와 일선 학교에서 바라는 사업이라고 눙친다. 명색이 '진보 교육감'을 자처한다면, 학벌 사회에 길들어진 기성세대의 고정관념에 맞서 토론하고 설득해야 한다. 교문에 명문대 합격 현수막을 내거는 건 엄금하면서, 명문대 진학자 수를 늘리기 위한 컨설팅을 주관하는 건 이율배반적인 행태다.

만시지탄이지만, 지금이라도 시교육청은 '본업'에 충실해야 한다. 자칭 '진보 교육 1번지'에서 입시 설명회가 가당키나 한가. 학교의 교육과정이 극소수 최상위권에 휘둘리는 건, 이른바 '여론 주도층'의 눈치를 보며 학벌 사회의 관성에서 벗어나지 못한 시교육청의 책임이 크다.

정작 시교육청이 '올인'해야 하는 건 따로 있다. 아이들 성적의 극단적인 양극화의 해소, 학교의 돌봄 기능을 강화하는 것, 그리고 늘어나는 다문화 아이들과의 통합 교육 대책을 수립하는 것 등이다. 일개 교사가 절감하고 있는 걸, 자칭 교육 전문가들이 모인 시교육청이 모를 리 없다.

그런데도 늘 우선순위에서 명문대 진학 실적에 밀리는 건 왜일까. 단언컨대, 지역의 교육을 책임지는 교육감의 지향점이 불분명한 데다 귀마저 얇은 까닭이다. 교육 관료들에 둘러싸여 갈팡질팡 여론의 눈치만 살피다 사교육 업체를 흉내 내는 지경에 이르렀다.

섣부르지만, '진보 교육감'들의 공통적인 특징이 눈에 띈다. 그들은 교육의 성과에 대한 그릇된 확신이 있는 데다 조급하기까지 하다. 예컨대, 그들은 인성교육과 민주시민교육을 충실히 하다 보면 명문대 진학 실적도 높아질 것이라 믿는다. 정확히는 그런 칭찬을 듣고 싶어 한다.

물론, 헛된 바람이자 얼토당토않은 착각이다. 공정성을 강화하겠다며 수능 비중을 높이는 마당에, 현재의 대입 제도는 계량화시킬 수 없는 인성교육이나 민주시민교육은 아무런 쓸모가 없다. 둘은 길항 관계다. 적어도 지금의 대입 제도에서라면, 두 마리 토끼를 다 잡으려다간 게도 구럭도 다 잃게 된다는 뜻이다.