| 드라마 <고독한 미식가>의 주인공은 소소한 탐식을 통해 일상의 고단함과 노곤함을 이겨냅니다. 고독한 방구석 연주자인 임승수 작가는 피아노 연주를 통해 얻는 소소한 깨달음과 지적 유희를 유쾌한 필치로 전달합니다.[편집자말] |

클래식 음악 애호가들이 정보와 의견을 주고받는 모 게시판에 '근데 애초에 연주자들이 뭔데 곡 해석을 함?'이라는 도발적인 제목의 글이 올라왔다. 확실히 클릭을 부르는 제목인지라 나도 낚여서 본문을 읽었다. 대략 이런 내용이었다. 악보라는 게 작곡가가 직접 이렇게 치라고 지시한 내용인데, 그대로 치면 되는 것이지 도대체 무슨 해석이 필요하냐, 본인만의 음악을 할 거면 차라리 작곡을 해라, 왜 남의 곡에다가 본인의 해석을 덧붙이냐는 게다.

제목이나 본문의 어투가 공격적이긴 하지만, 음악에 관심이 있다면 누구나 한 번쯤은 가져볼 만한 의문이라는 생각이 들었다. 연주자란 그저 포르테 나오면 세게 치고, 피아노면 여리게 치고, 속도 딱 맞춰서 음표 빼먹지 않고 충실하게 연주하면 되는 게 아니냔 말이다. 연주자는 그저 작곡가의 의도를 충실히 재현하면 되는데, 독창적 해석이란 걸 시도하는 순간 작곡가의 고유 영역을 침해하는 것 아닌가 싶기도 하고.

많은 댓글이 달렸는데 글쓴이에 대한 핀잔도 있었지만, 눈여겨볼 내용도 적지 않았다. 예를 들자면 이런 의견 말이다. 악보의 지시사항은 대체로 추상적이다. 포르테면 얼마나 세게 칠 것인지, 열정적으로 치라는 악상기호는 어떻게 연주할 것인지, 이런 게 다 연주자에게 부여된 해석의 영역이다. 똑같은 시나리오에다 동일한 배역을 맡더라도 배우마다 연기가 다르듯이, 같은 악보로 연주하더라도 연주자마다 표현방식에서 큰 차이가 나기 마련이다.

악보 해석 작업이 비단 직업적 피아니스트에게만 국한되는 것도 아니다. 방구석 취미생인 내 경우만 하더라도 제대로 연주해보겠다고 마음먹는 순간부터 악보 해석은 눈앞의 절실한 문제로 다가온다. 구체적인 곡 하나를 예로 들어서 설명해보겠다. 슈만의 어린이를 위한 앨범 Op.68 No.16이다.

곡 해석을 하고 안 하고의 차이

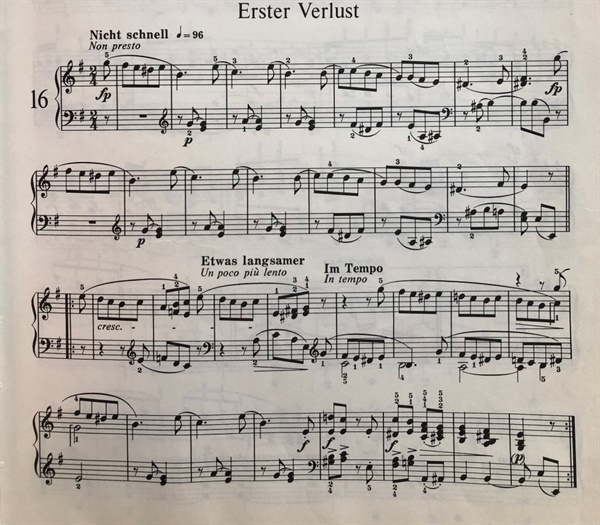

▲슈만의 어린이를 위한 앨범 Op.68 No.16슈만이 이 곡에 붙인 제목은 Erster Verlust인데, 우리 말로 번역하면 ‘첫 상실’이다. ⓒ 임승수

슈만이 이 곡에 붙인 제목은 'Erster Verlust'인데, 우리 말로 번역하면 '첫 상실'이다. 중학교 때 처음 쳐 봤는데 당시 제목 따위에는 크게 신경 쓰지 않았다. 어차피 단조곡이니 좀 슬픈 느낌으로다가 악상기호를 충실하게 살려 연주하면 되겠지 싶었다. 하지만 중년 아저씨가 된 지금에 와서는 '첫 상실'이라는 제목이 뭔가 마음에 걸렸다.

1810년생인 슈만은 어린이를 위한 앨범을 1848년에 작곡했다. 마흔 거의 다 된 남자가 곡 제목을 '첫 상실'이라고 지었다고? 뭔가 짐작 가는 구석이 있어 위키피디아 영어판에서 슈만에 관한 내용을 살펴보았다.

슈만은 아내 클라라와의 사이에 여덟 명의 자식을 두었는데 1846년에 태어난 넷째 에밀 슈만이 이듬해인 1847년에 사망했다는 사실을 발견할 수 있었다. 아! '첫 상실'은 어린 나이에 세상을 떠난 아들에 대한 슬픔이 담긴 곡이구나. 내 중학교 시절 연주가 얼마나 철없고 경망스러운 것이었는지 깨닫는 순간이었다.

▲슈만의 어린이를 위한 앨범 Op.68 No.16빠르기말은 독일어로 Nicht schnell(빠르지 않게)이며, 메트로놈 기호는 분당 4분음표 96회로 지정되어 있다. ⓒ 임승수

보다시피 빠르기말은 독일어로 'Nicht schnell'(빠르지 않게)이며, 메트로놈 기호는 분당 4분음표 96회로 지정되어 있다. 제목의 의미를 이해하니 '빠르지 않게'라는 악상기호의 의미가 한층 무겁다. 메트로놈 앱으로 분당 4분음표 96회 속도를 가늠해 보니 내 중학교 때 연주 속도보다 느리다. 아들의 죽음과 연관된 곡이니 다소 느리게 연주하는 게 맞겠지.

프로 연주가들은 어떤 템포로 연주하는지 궁금해서 유튜브로 몇몇 연주를 찾아 들었는데, 대부분 메트로놈 지시보다도 더 느리게 연주하고 있다. 어? 이상한데? 뭔가 짚이는 구석이 있어서 다양한 악보를 무료로 볼 수 있는 IMSLP 사이트에 접속해, 슈만의 어린이를 위한 앨범 1849년 출판 악보, 그리고 1887년 출판 악보(아내 클라라 슈만이 편집)를 살펴보았다. 해당 악보에는 메트로놈 기호가 없고 'Nicht schnell'(빠르지 않게)만 있었다.

역시! 그랬구나. 메트로놈 기호는 나중에 어떤 악보 편집자가 임의로 넣었구나. 여러 판본 악보를 교차 검증하며 철저하게 고증하는 프로 피아니스트들은 이 사실을 깨닫고 슈만이 지정하지 않은 메트로놈 기호를 걸러낸 것이다. 중요한 것은 작곡가 슈만의 의도이니까. 확실히 분당 4분음표 96회라는 속도조차 아이를 잃은 아픔을 표현하기에는 다소 빠르다고 느껴졌다.

자, 어떤가? 슈만의 피아노 소품에서 제목, 빠르기말, 메트로놈 기호만 해석하는 데에도 슈만의 삶을 들여다봐야 하고 출판된 다양한 악보를 교차 검증해야 한다. 본격적으로 시작도 안 했는데 이 정도다. 그러면 한 발 더 나아가 볼까?

포르테피아노... 여기서 슈만의 의도는 뭘까

곡의 서두부터 독특한 셈여림기호가 등장한다. fp(포르테피아노)인데, 슈만이 일부러 신경 써서 적어넣은 것일 테다. 첫 음만 포르테로 연주하고 이어지는 음은 피아노로 연주하라는 지시다. 이 곡에 적용하자면 솔-파#-미-레#-미에서 첫 음인 '솔'만 포르테로 연주하고 이후로는 별도의 지시가 있을 때까지 피아노로 연주하라는 의미다.

중학교 때처럼 뭐 그런가 보다 하며 기계적으로 연주할 수도 있겠지만, 그런 식으로 무심코 넘어가기에는 생각이 많은 나이가 되어 버렸다. 나는 이 곡이 '못갖춘마디(음악에서 박자의 첫박 이외의 박, 즉 여린박에서 시작되는 마디)'라는 점과 연결해 fp의 의미를 생각해보았다. 서양 음악에 못갖춘마디 곡이 상대적으로 많은 이유는 그 지역 언어와 연관이 깊은데, 그들의 문장을 보면 관사로 시작하는 경우가 많다. 예컨대 다음과 같은 문장을 보자.

A boy falls in love with a girl.

이 문장으로 노래를 부른다면 대체로 맨 앞의 관사 'A'보다는 다음에 나오는 'boy'가 중요한 단어일 것이다. 음악 시간에 배워 알다시피 3박자는 '강-약-약', 4박자는 '강-약-중강-약'으로 첫밗이 강박이다. 만약 'A boy falls in love with a girl'로 갖춘마디 곡을 지으면 'A'가 강박에 배정된다. 이것은 부자연스럽다. 하지만 못갖춘마디일 경우는 'A'가 약박에, 'boy'는 다음 마디 첫밗인 강박에 배정된다. 이렇듯 서양 언어 구조의 특징 때문에 그들의 음악은 못갖춘마디 곡이 많다.

슈만의 이 소품도 못갖춘마디이니, 별다른 지시가 없다면 '솔-파#-미-레#-미'에서 첫 음인 '솔'은 약박이고 그 다음에 나오는 '파#'이 강박에 배정된다. 자연스럽게 강박의 '파#'을 조금 도드라지게 연주하게 된다. 하지만 슈만은 멜로디가 그렇게 흘러가기를 바라지 않았던 것 같다. 그래서 일부러 첫 음 '솔'에 fp를 표기해 못갖춘마디지만 첫 음을 신경 써서 약하지 않게 연주하도록 지시한 것으로 보인다.

이러한 내 판단이 맞는다면 fp 표기는 그저 첫 음을 세게 치라는 의미라기보다, 못갖춘마디라는 이유만으로 첫 음을 허투루 대하지 말라는 뜻으로 해석할 수 있다. 그렇다면 '솔'을 단순히 크게 치기보다는 적합한 존재감을 드러낼 수준으로 연주하는 게 오히려 슈만의 의도에 부합하지 않을까. 'A boy'를 발음할 때 앞의 'A'를 'boy'와 동등한 비중으로 발음하는 식으로 말이다.

fp에 대한 해석은 이 정도에서 마무리 짓고, 이제 주제 선율로 시선을 옮겨보자. 곡은 전체 32마디이며 A-B-A′의 단순한 구조다. 도돌이표를 충실하게 지키더라도 채 2분이 걸리지 않는 소품이지만 가볍게 여길 수 없는 탄탄한 구성미와 조형미가 깃들어 있다. 주제 선율에 등장하는 모티브가 내내 곡의 뼈대를 형성하기 때문이다. 다음 악보에 그 모티브를 따로 표시했다.

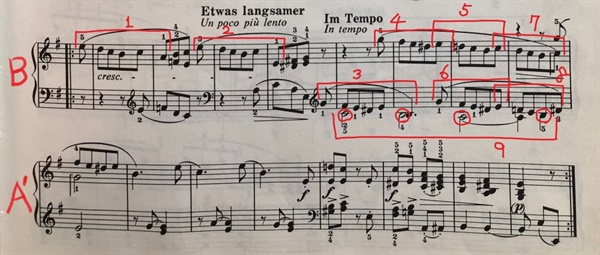

▲슈만의 어린이를 위한 앨범 Op.68 No.16주제 선율에 등장하는 모티브가 초지일관 곡의 뼈대를 형성한다. ⓒ 임승수

A-B-A′의 구조에서 이 모티브가 가장 극적으로 활용되는 부분은 B이다. 아무리 최고급 사골이더라도 이 정도로 우리면 너무한 것 아니냐고 툴툴댈 수준이다. 거짓말 조금 보태자면 베토벤이 5번 교향곡에서 그 유명한 '따따따단' 모티브를 우려먹는 것에 비견할 만하다. 다음 악보에 해당 부분을 표기했다. 이 좁아터진 8마디에 아홉 군데나 등장한다.

▲슈만의 어린이를 위한 앨범 Op.68 No.16마치 푸가의 스트레토를 연상케 하는 다성음악적 매력이 담겨 있다. ⓒ 임승수

특히 후반부 네 마디에 집중적으로 등장하는데, 마치 푸가의 스트레토를 연상케 하는 다성음악적 매력이 담겨 있다. 내가 감탄한 부분은 9번으로 표기한 베이스의 네 음이다. 도대체 어디냐고? 따로 동그라미 쳐 놓은 '도-시-라-시' 말이다. 주제선율의 모티브가 8분음표에서 2분음표로 '확대'되어 베이스에 숨어있다. 이 얼마나 절묘한가!

아는 만큼 연주하고 아는 만큼 감상하기 마련

연주자가 슈만의 이러한 모티브 활용을 명확하게 인지하느냐 그렇지 못하느냐에 따라 연주의 질은 크게 달라진다. 베이스의 네 음을 모티브의 확대 모방으로 인지한 연주자는 저 밑구석에 존재하는 네 음이 독자적 선율로서 존재감을 드러내도록 신경 써서 연주한다. 하지만 슈만의 의도를 포착하는 데 실패한 연주자는 무신경하게 '악보대로' 건반을 누를 뿐이다.

작곡가의 의도에 대한 탐구와 사색은 곡의 감상에도 큰 영향을 미친다. 슈만의 작곡 의도를 깨달은 나로서는, 대부분 윗성부 멜로디만 따라 듣고 있을 때 그 문제의 베이스 네 음을 연주자가 어떻게 다루는지 주의 깊게 살피지 않겠는가.

결국, 아는 만큼 연주하고 아는 만큼 감상하기 마련이다. 음 하나, 악상기호 하나 허투루 넘어가지 않고 작곡가의 삶까지 파고들어 치밀하게 해석하는 쪽. 악보 그대로의 재현이 연주의 본질이라며 기계적으로 건반만 눌러대는 쪽. 과연 누가 작곡가를 존중하며 그 의도에 충실한 연주일까? 답은 자명하다.

문득 연주라는 행위가 문학평론과 비슷하다는 생각이 든다. 문학평론 중에는 대상이 되는 작가의 의식 너머에 존재하는 내밀한 부분까지 파헤쳐 의외성의 기저에 깔린 필연성을 길어 올릴 정도로 탁월한 통찰을 보여주는 글도 있지 않은가. 훌륭한 연주란 바로 그러한 문학평론과도 같은 것은 아닐까.

그런 맥락에서, 연주는 기호의 형태로 박제된 작품에 생명력을 불어넣는 연금술이자 창조행위라고 해도 과언이 아닐 것이다. 아무쪼록 이 글이 '근데 애초에 연주자들이 뭔데 곡 해석을 함?' 같은 의문을 지닌 이들에게 적절한 답을 제공했기를 바랄 뿐이다.