노르스름한 5만 원 권을 봉투에 넣었다 뺐다 한다. 한참을 그러고 있으니 너도 참 징하다 싶은지 하얀 봉투가 더 하얗게 질려 보인다. 바야흐로 5월. 해사한 꽃과 청량한 나무들로 가득한 계절. 하지만 그 아름다움에 도취되기보다 5월 행사로 지출될 돈 생각에 등줄기에 땀이 쫙 난다.

어른이 된다는 건 그런 걸까?

돈돈 거리며 눈앞에 아름다움을 놓쳐버리는 것. 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 시댁 행사, 친정 행사, 지인, 친척 결혼식을 챙기고 나면 만신창이가 된 호주머니를 부여잡고 내가 성공하지 못했구나 깨닫게 되는 것. 티브이 속 연예인들이 지폐 박스에 5만 원 권을 한도 끝도 없이 줄줄줄 붙여 효도 하는 걸 보며 자괴감에 빠지는 것. 그렇게 5월이 싫어지는 것.

어째 우리 집 굵직굵직한 행사가 5월에 다 모여 있어 감정이 격해진 것도 있지만 주위 사정도 별반 다를 바 없어 보인다. 부모 노릇 하랴, 자식 노릇 하랴 5월이 되면 그놈의 노릇을 하느라 다들 힘들어 보인다.

그 노릇, 별로다

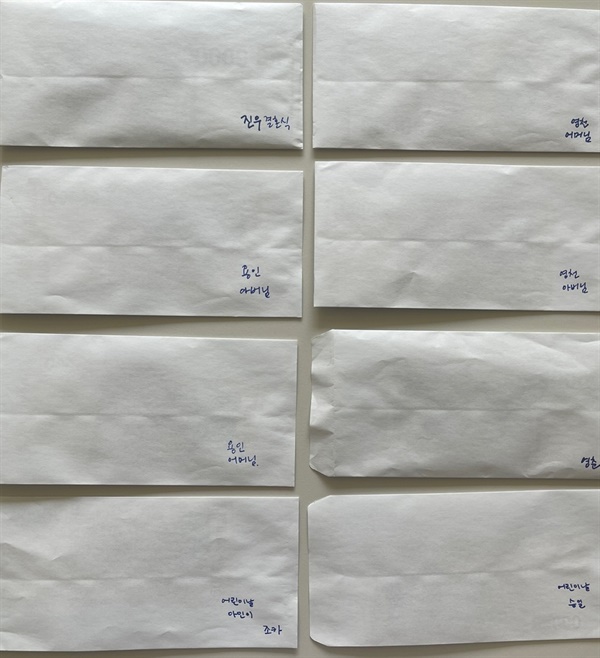

▲5월 행사로 지출될 돈 생각에 등줄기에 땀이 쫙 난다. ⓒ 최은경

그런데 이 노릇이라는 거. 나만 좀 별로인가? 나는 이 단어가 영 못마땅하다. 옛날부터 '노릇'이라는 말이 싫었다. '그래도 자식 노릇은 해야지', '부모 노릇 하기가 그리 쉬운지 알아?', '딸 노릇', '아들 노릇' 같은 말들... 이 말을 들으면 말한 사람을 노릇노릇하게 구워 먹어버리고 싶을 만큼 지금도 싫다.

대체 노릇이 뭐길래. 올곧은(?) 나를 이렇게 삐딱하게 만드는지. 정확히 이유라도 알자 싶어 사전적 의미를 찾아보았다. 노릇은 '맡은 바 구실'이라는 뜻이다. 그런데 이토록 마땅한 뜻과는 달리 내가 체감하는 '노릇'의 진짜 속뜻은 남의 눈에 보이기 위한 행동, 의무, 태도 같은 것으로 느껴진다. 비단 나만의 피해 의식인 것일까? 내가 느끼는 '노릇'을 재해석해 보면 이렇다.

자식 노릇 : 각종 기념일을 살뜰히 챙기고, 용돈을 넉넉히 드려야 하며, 자랑을 할 만한 거리를 만들어 드리는 것.

부모 노릇 : 자녀의 물질적 정신적 결핍이 없도록 계속 신경 써야 하고 어떤 고난이 닥치더라도 포용할 수 있어야 하며 아이에게 상처 주지 않는 것.

모두 당연하고 마땅하다. 그런데 찜찜한 건 이 노릇이라는 것이 온전히 그 대상을 위함이 아닌 남의 눈치를 살피는 데 편중되어 있고 만약 그러지 못할 시 우리에게 상당한 죄책감이 따른다는 것이다.

'남들은 기본으로 이 정도는 하는 것 같던데... 돈을 좀 더 넣어야 하나...'

'시댁 옆집 며느리는 며느리 노릇 잘 한다고 소문이 자자하던데, 나도 조금 더 애교스러워야 하나?'

'애들 친구 엄마들은 다 해줬다는데... 나도 해줘야겠지?...'

이런 생각들. 하자니 힘들고, 안 하자니 눈치를 보게 되는 그런 것들. 한편으론 그 노릇만 하면 내가 할 도리는 다 했다고 자기 위안을 삼는 기분. 그래서인지 나는 자식 노릇이 싫고 부모 노릇도 싫다. 그냥, 자식이고 부모이고 싶다. 못할 때는 못하는 대로 잘할 때는 잘하는 대로 격려받고 인정받고 싶다. 내 맡은 바 구실을 찾느라 눈치 보고 억지로 떠밀려서 행하고 싶지 않다.

있는 그대로의 마음을 표현하자

▲5월이 무서운 이유 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 친인척결혼식 등... 내 주머니를 만신창이로 만들어 놓는 계절. ⓒ 조영지

그런데 여기서 또 궁금해지는 건 이 '노릇'의 기준점은 대체 누가 정한 걸까 하는 거다. 10만 원을 드리면 자식 노릇을 못하는 거고, 100만 원을 드리면 자식 노릇을 하고 있는 건가, 5월에 레고동산을 가면 부모 노릇을 하는 거고, 못 가면 부모 노릇을 못하는 것일까.

5월이 될 때마다 '노릇'라는 말에 상처받고 죄인처럼 마음의 감옥에 갇혀 지낼 이들이 떠오른다. 자식 노릇을 못하고 있는 것 같다는 자괴감, 부모 노릇을 제대로 못하고 있다는 불안감에 더 위축되는 사람들... 경제 상황이 여의치 않은 누군가, 도저히 시간을 낼 수 없는 누군가, 가족과의 골이 깊은 누군가가 떠오른다.

나도 한때 그랬다. 가난한 자취생 시절, 매일 밤샘 작업을 하느라 가족의 기념일을 제때 챙겨본 적 없던 그 시절, 나 역시 사람 노릇을 못하고 있다는 사실이 몹시도 마음에 부대꼈다. 하지만 그때의 나도 지금의 나도 가족을 향한 마음이 달라진 것은 없다. 얄팍하게 나마 두꺼워진 봉투의 두께가 마음의 크기까지 키우진 못했달까.

그러니, '노릇'을 하려 하지 말고 있는 그대로의 마음을 표현하자. 부모와 자식이라는 명사 뒤에 노릇이라는 말을 굳이 붙일 필요가 있을까? 우리의 진짜 맡은 바 구실은 이렇게 서로 존재하고, 아픔을 이해하고, 서로 사랑하는 것이 전부라고 나는 생각한다.

참고로 내가 봉투에 백만 원을 못 넣어서 하는 말이 아니라는 점, 꼭 알아주길 바란다.